お金と仕事

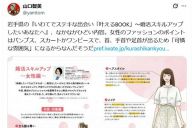

ふくちゃん。さんからの取材リクエスト

ぎざぎざ10円玉懐かしいですね。昔の50円玉はどうなったのでしょう?大きかったと記憶。

一回り大きい50円玉が存在! 自販機で使えるお金調査、旧500円は?

今の50円玉より一回り大きい50円玉が存在していたことをご存じですか。コイン収集が好きな記者の家でも探してみると、7枚の旧50円玉を発見。現在も使えるのでしょうか。ついでに、現在の自販機で使える全ての硬貨も取材しました。一昔前までは旧500円玉も使えていましたが、今はどうなっているのでしょうか。