連載

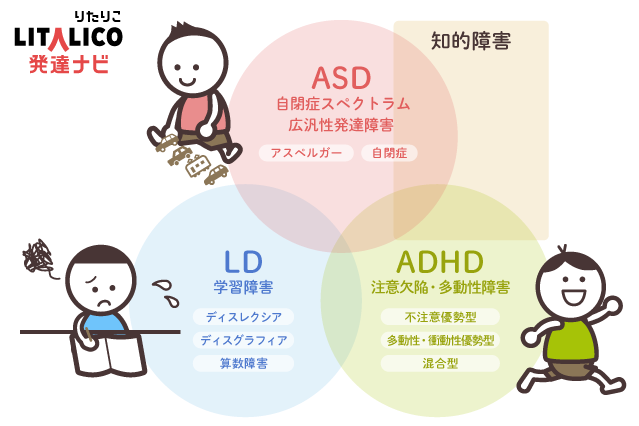

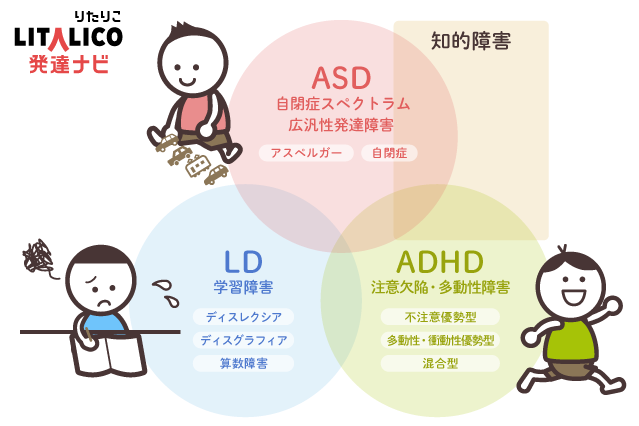

発達障害とは?もし「発達障害かも」と思ったら?イラストで解説!

連載

発達障害は外見からはわかりにくい障害です。定義や特徴も複雑で、イメージしにくいかもしれません。この記事ではイラスト図解で、発達障害にはどんな障害があるか、その原因や症状・特性、治療法、もし子どもが「発達障害かも?」と思ったらどうしたらいいのかなど、ポイントをおさえて解説します!(LITALICO発達ナビ編集部)

1/10枚