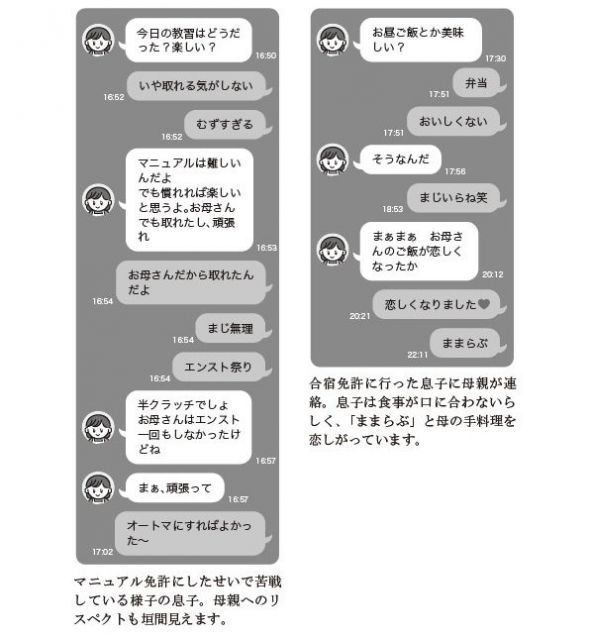

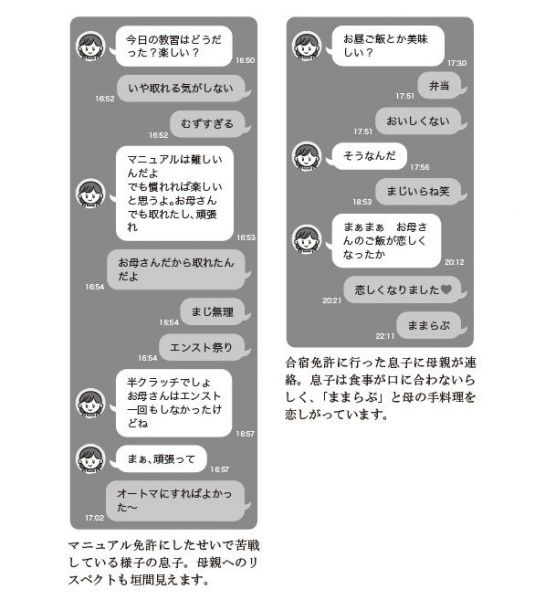

――お母さんが「生理痛でだるい」と伝えると息子が「片づけ僕が全部やる」と返したり、免許合宿に行った息子が母親のご飯が恋しいと「ままらぶ」と送ったり……。とても驚きました。

本で紹介したチャットアプリのやりとりには、読んだ親御さんから「うちだけが過保護なのかもしれないと思っていたけれど、うちだけじゃないんだ」「ほかの家庭もそうなんだと安心した」という反応も寄せられました。

――娘や息子が、積極的にお母さんに弱音を吐いたり、相談したりしているようすも伝わってきました。withnewsでは企業が内定時に親の確認をとる「オヤカク」といった就活の変化も報じてきましたが、それが裏付けられるような内容でした。

【関連記事】「退職金がない」親からストップ…就活で「オヤカク」する企業の狙い

https://withnews.jp/article/f0240928001qq000000000000000W02q10301qq000027371A

私たちは「親がメンターペアレンツ化している」と分析しています。

現在の中高年の男性は弱みを出しにくいとも言われていますよね。そう考えると、若者が男性でも母や父に気軽に弱音を吐いたり、相談できるようになったというのは、ポジティブな変化として捉えられるとも思います。

――大人になってからの「プレゼント」にも、親子の緊密さが現れているそうですね。

Z世代男子の3人中2人、女子の8割は、20歳前後になっても親から誕生日プレゼントをもらっていました。

30年前の調査では、男性が20歳前後で誕生日プレゼントをもらう相手として一番多かったのは恋人だったのですが、ここが減って、親からのプレゼントが大きく増えています。

――一方で、父親の存在は母親に比べると影が薄いようですね。

その点は育児中の自分としても心配になる結果でしたが、今回調査したコアZ世代の若者は2010年ぐらいに幼少期を過ごしています。「イクメン」という言葉が生まれて父親の育児参加が推進され始めたのがちょうどその頃です。

父親が存在感を示すようになるのにはまだ少し早かったようですが、10年後に調査すれば、状況は変わってきているかもしれません。