話題

喫茶店の看板、なぜ個性的なデザイン? 限られたお客への共感狙う

休日はよく東京の街を歩きます。歩き疲れたら、ついつい探してしまうのが喫茶店。カップを片手に読みかけの本……至福のひとときです。しかしながら、喫茶店の魅力は店内だけにあるのではないのです。入り口付近を見上げてみると、そこには看板が。個性的な字体やイラストをあしらった、こだわりのデザインばかりで引き付けられます。どこかレトロで、どこか不思議! そんな喫茶店の看板デザインはどのようにして生まれるのでしょうか。フカボリしてみました。(朝日新聞校閲センター・松井恵麻)

まずは、一番身近なサイト「食べログ」で情報収集からスタートしました。

都内で人気の喫茶店30位までを調べると、和文の看板は24カ所。そのうち「ゴシック体」にも「明朝体」にも分類できない字体の看板をもつ店が10軒もありました(2025年9月17日現在)。個性的な文字が、喫茶店の看板ではたくさん見つかりました。

そもそも、国内の喫茶店の看板デザインに広くあてはまる傾向や特徴はあるのでしょうか。日本タイポグラフィ協会理事長でグラフィックデザイナーの高橋善丸さんに話を聞きました。

「一口にロゴタイプ(文字を中心に据えたロゴ)といっても、目的によって大きく違います。店舗(のロゴタイプ)は地域が限定される関係上、記憶に残るようにしなければならないので、個性を強くしなければなりません。店舗といっても、大型チェーン店のようにシンボリックな特徴を強く持たせるものと、街の喫茶店のように『私のお気に入りのお店』感を求めるのでは違います」

たしかに、国際的な大型チェーン店であるスターバックスコーヒーは、大きな文字で目を引く看板を掲げ、ブルーボトルコーヒーには、青いボトルを模した印象的なシンボルマークがあります。しかし、どちらの看板も装飾をそぎおとしたシンプルな印象です。

「世界をマーケットにしたものにはスタンダードな書体を使ったものが多い」と高橋さんは説明します。

「大きなマーケットブランドは好きな人を増やすより、嫌いな人を作らないようにしなければならないので、個性を抑えた方がいい。その点、マーケットが小さい領域では、逆に強い個性で、限られたユーザーへの共感を狙った方がいいのです」

地域に密着した街角の喫茶店だからこそ、看板デザインに際だった個性があるのかもしれません。

では、そんな街角の喫茶店の看板デザインは、誰がどのように制作しているのでしょうか。

都内のいくつかの喫茶店をめぐって、話を聞いてみました。

最初に訪れたのは、東京・渋谷の喫茶店「茶亭 羽當(はとう)」。東京メトロ銀座線渋谷駅の近くの坂道の中腹に、クラシカルな入り口があります。

入り口手前にあるチョコレート色の看板には、「茶亭 羽當」と踊るような文字で書かれています。とくに「羽」の字は斜めに揺らめいているかのような不思議なデザインです。

羽當の看板デザインを担当したのは、岩浪文明さん。

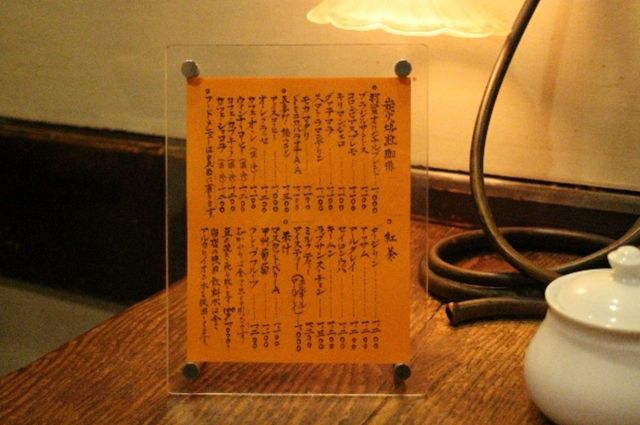

店内のメニュー表などは岩浪さんの手によるもの。看板は美しい流線形が特徴的なデザインですが、店内で見かける文字は端正に整っています。

看板をデザインしたときのことをうかがうと、岩浪さんは「いい加減にやったんだよ」とおちゃめな笑みを浮かべました。

『羽當』のデザインの組み合わせを考えるなかで、一番良いと思ったものを最終的に看板に掲げることにしたのだそうです。

文字を書くということに関して、岩浪さんはある思いを抱いています。

昭和15年生まれの岩浪さんは、かつて早稲田大学野球部に所属していました。卒業したのちは、関係者たちが集う「稲門倶楽部」の事務局で40年近く尽力したといいます。

事務局での仕事のなかで、1200人ほどいる部員に年に2回手紙を送ってきました。

「名前はちゃんとまっすぐ書くように」「届ける相手に伝わるように心を込めて書くように」

手紙もメニュー表も、何か文字を書くときに岩浪さんの心にあることは一つなのだといいます。

「相手の心に伝わらなければいけない。どうぞこれを『読んでください』という気持ちで書いています」。謙虚で温かい気持ちが込められていたのでした。

1/6枚