ネットの話題

若者に「ゲートボールのすすめ」〝高齢者のスポーツ〟イメージ刷新へ

ネットの話題

高齢者のゲートボール離れが続き、ゲートボールというスポーツ自体が危機に瀕しています。そんな状況を打破しようと、日本ゲートボール連合は今、ゲートボールの「多世代化」に力を入れています。高齢者のスポーツというイメージを一新し、誰にでも参加できる「開かれたチームスポーツ」としての若者世代への普及を進めています。ゲートボールを楽しむ高校生や大学生も徐々に増えているといいます。

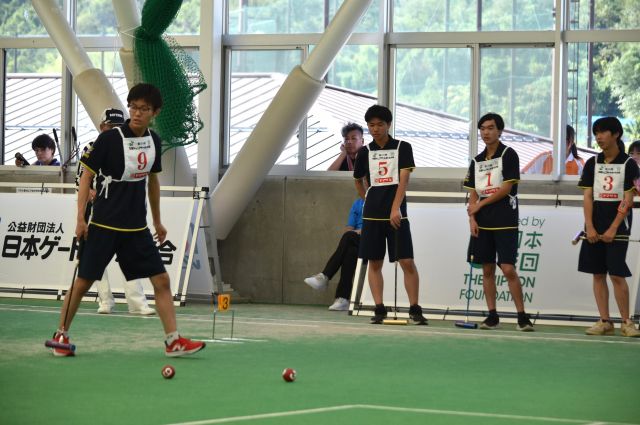

この夏、長野市で「全国ジュニアゲートボール大会」が開かれました。

出場者は北海道から九州まで全国各地から198人が集まり、小学生から高校生年代までクラス別に競いました。

会場は熱気にあふれ、優れたプレーには大歓声が巻き起こりました。

ゲートボールというと、「高齢者のスポーツ」というイメージがありますが、若い選手たちはどんな風に魅力を感じているのでしょうか。

作新学院高校3年の荒川智香さんは、「戦略によって一発逆転できるところがゲートボールの魅力。チーム戦なので仲間との友情も深まります」と語りました。

試合前には円陣を組んで気合を入れ、勝負どころのショットを仲間が打つときは、祈るような表情でプレーを見つめていました。一球一打にかけた青春がそこにありました。

ゲートボールの特長は、小スペースで少人数、試合時間30分と短時間でプレーできることです。高校野球や高校ラグビーでは、自分の学校だけでは人数が足りず、連合チームを組むことも珍しくありませんが、ゲートボールは1チーム5人いればプレーできます。道具にかかる費用も他のスポーツより少額だといいます。

日本ゲートボール連合の今川啓一専務理事(世界ゲートボール連合理事長)は、「時代にマッチしたスポーツといえるのではないでしょうか」と話します。

実はゲートボールは近年、競技人口が減少しています。統計を開始した1997年に約51万人いた競技者数(加盟団体の登録会員数)は右肩下がりに減少を続け、2024年の段階で約3万人にまで減少しています。

背景には高齢者のゲートボール離れがあると言われています。

日本ゲートボール連合の今川さんは、「ゲートボールに対するイメージの悪化や、高齢者のスポーツの趣味の多様化などが背景にある」と分析しています。

イメージの悪化とはどういうことでしょうか。

ゲートボールはゴルフと違い、自分の球を使って相手チームの作戦を阻止したり、相手チームの球をコート外に打ち出したりできます。そこが戦略の面白さでもありますが、見方によっては「いじわるをする」と捉えられることがあり、イメージの悪化につながったのだといいます。

そんな中で台頭したのがグラウンドゴルフやパークゴルフです。個人戦で、自分のボールを打つだけなので、煩わしい人間関係を気にする必要がありません。

長野県ゲートボール連合北信地区協議会の矢野貞志会長は「みんなグラウンドゴルフに行ってしまった。いろいろな人に声をかけているが、新規会員が全く入らない」と嘆きます。

そもそもなぜ「ゲートボール=高齢者」とみなされるようになったのでしょうか。

1964年の東京オリンピックをきっかけに、国をあげてスポーツやレクリエーションの普及が進められました。高齢者にもスポーツで健康になってもらおうという動きが出てきました。

しかし当時の高齢者の多くは、子ども時代のスポーツ経験が乏しい現状がありました。戦前の学校体育はスポーツを楽しむ時間ではなく、体操が中心でした。旧制中学・高校や大学には運動部がありましたが、参加したのは一部のエリート層に限られていたためです。

そこで注目されたのが、手軽で体力的な負担も少なく、スポーツ経験の乏しい人にもできるゲートボールだったそうです。

戦後、多くの子どもが体育や部活でさまざまなスポーツに親しむようになりました。そうした世代が高齢者になれば、歳をとっても自分の好きなスポーツを楽しむようになります。戦後生まれが80歳を迎える中、高齢者のゲートボール離れは必然でした。

しかしゲートボールは、もともとは子ども向けのスポーツとして開発されたのだといいます。

今川さんによると、ゲートボールが考案されたのは1947年。北海道芽室町に住んでいた人が、戦後の混乱期に遊び道具がない子どもたちのために考え出したそうです。

物資不足の中、端材で道具を手作りし、地元の子どもたちはゲートボールに熱中したのだといいます。

今川さんは、「若者たちが実際にゲートボールをプレーすると、ゲートボールの『マイナス面』とされていた要素こそが実は魅力なのだと気づく」と話します。

相手の球の行く先も読みつつ、戦略を駆使し、チーム全員で協力しながら勝利をめざす楽しさがあるからです。

ゲートボールの魅力は若者にも響く――。そう考えた日本ゲートボール連合は、高齢者以外の新たなゲートボールファンの獲得をめざして2019年からの5カ年計画で「再生プロジェクト」を立ち上げました。

まず、若者たちにアウトドアシーンのレクリエーションとして楽しんでもらおうと、コートを小さくしてルールを簡略化した「カジュアルゲートボール」を考案。野外音楽フェスや遊園地で体験イベントを行いました。

小学生への普及をめざして、授業でゲートボールをどのように採り入れるかを筑波大学と共同研究しました。その研究成果を元にカリキュラムを作ったところ、小学校数校で体育の授業に採用されたそうです。

また、大学生にゲートボールの魅力を伝えようと、20校以上で体験授業などを実施。ゲートボールサークルが誕生した大学もあったそうです。

都道府県の協会による、小中学校への普及活動も活発に行われました。団体幹部の若返りも進み、今年度の岩手県協会の理事長は25歳、和歌山県協会の普及指導委員長には23歳のYouTuberが就任したそうです。

ゲートボール連合の会員は、2024年の段階では70歳以上の高齢者が全体の85%を占めていました。この調査のあと、年代別の統計は取っていないので実際の数字は分かりませんが、今川専務理事は「間違いなく若い世代の割合は増えている」といいます。

これまで想定していなかった層にも人気が広がっています。今年6月、人気バーチャルライバー(VTuber)ユニットがゲートボールに挑戦する動画をYouTubeに投稿したところ、再生回数が60万回を記録したそうです。

今川さんは、「ゲートボールは、特別な体力や技術が要らない、誰にでも参加できる開かれたチームスポーツです。今、この時代だからこそもっと多くの人にプレーしてもらいたいと思っています」と訴えます。

「ゲートボールの素晴らしさを多くの人に知ってもらうためにも、高齢者のスポーツという認識を変えていきたいと思います」

1/6枚