話題

「今後平和になる」1割…でも9割は平和を希求 行動につなげるには

「二択の間にはもっと多くのグラデーション」

話題

「二択の間にはもっと多くのグラデーション」

今後の日本が「平和になると思う」と答えた人は、およそ1割――。戦後80年となる今年、日本に暮らす人びとの平和を希求する姿勢を探りたいと、NPO法人などが2200人を対象にインターネット調査を行いました。調査から見えてきたものを聞きました。

戦後80年を迎える今年、NPO法人BORDERLESS FOUNDATIONと「Social Issue Lab(マーケティング会社QO内)」は、日本の平和の現状認識を尋ねたり、平和を実現するためのアクションを質問したりするインターネット調査を5月に行いました。

15歳~79歳までの男女2200人が対象です。

まず、いまの「日本の平和」について点数を付けてもらうと平均は63.5点。世代別での大きな偏りはみられなかったといいます。

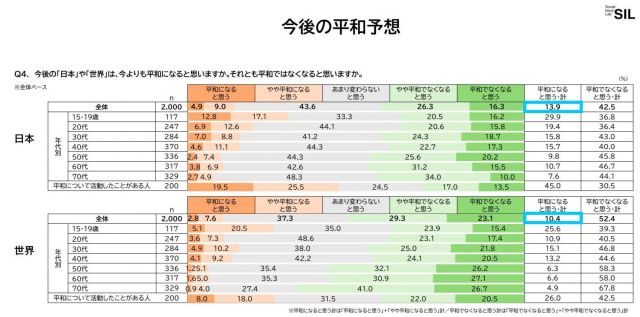

一方、今後の日本について「平和になると思う」と答えた人は、全世代平均でわずか13.9%でした。

「あまり変わらないと思う」が43.6%、「平和でなくなると思う」が42.5%という結果でした。

しかし、「今後の日本や世界が平和であってほしいと望んでいるか」との問いには、94.2%が「望んでいる」と回答しました。

平和な日本や世界を望んでいても、なかなかその未来が叶わないのではないかと考えているということになります。

調査を担当した「Social Issue Lab」所長の恒藤優さんは「『平和になる』と思えない理由には、『世界情勢の悪化』や『自国ファースト主義の蔓延(まんえん)』などが挙がってきました」と話します。

「平和について考えるきっかけ」について、選択肢を設けて問うと、世代全体で最も多かったのは、「戦争や平和に関連するニュースを見たとき」(61.0%)で、次に多かったのは、同様の内容の「テレビ番組」を見たとき(41.7%)でした。

特徴的だったのは、選択肢の中で「SNSで戦争や平和に関連する投稿を見たとき」を選んだ人は、全体では17.9%だったのに対し、10代は39.2%、20代は36.2%、30代は29.8%と、全体よりもそれぞれ10ポイント以上高い結果となりました。

平和な世界を実現するための行動や意識についても調べました。

資料館や戦跡などに行ったり、デモや署名などの平和活動に参加したり……。具体的な行動にハードルを感じている人は、78.4%と多数を占めました。

その理由として最も大きかったのは「考えても答えがでないこと」(29.6%)でした。

「今後やりたい平和に関する取り組み」で最も多かったのは「ニュースや動画を見る」(27.8%)、次に多かったのは、家族や友人と話す(23.4%)でした。

さらに、「今後やってみたいスモールアクション」について選択肢を設けて問う(複数回答可能)と、50%以上の人が「平和に関連する日を覚え意識してみる」「平和に関連した作品に触れる」「旅行先に関する場所を選ぶ」「平和に関連した募金活動に協力する」を選択しました。

合同で調査を行った、NPO法人BORDERLESS FOUNDATIONの中村涼香さんは、原爆投下のキノコ雲を疑似体験できるアプリの開発に携わるなど、核兵器廃絶の活動を続けてきました。

これまで「終戦の日」を迎えるにあたって実施される平和関連の調査は、核兵器が必要かどうかや、原爆の日を知っているかどうかなど、二択で答えられるようなものが多かった印象があるといいます。

中村さんは調査の目的を「二択の間にはもっと多くのグラデーションがあるはずで、そのことを感じたかった」と語ります。

平和といえば、つかみどころのない価値観のようにも思えますが、「多角的な側面からリサーチできた」と振り返りつつ、なかでも「やっぱりみんな平和を望んでいる、ということは数値化できてよかったです」と話します。

「核兵器が必要かどうかを問うと、回答が対立しているかのように感じられてしまいます。でも、どちらにも『平和を望む』というベースがあるはずだ……と認識できた上で生まれる議論は、また異なるものになると思います」

また、調査では、平和へのアクションを起こした人ほど、将来の平和を前向きに捉えているという傾向も見えてきたそうです。

中村さんは、「アクションを起こした人の自己効力感が明らかになったことも、価値あることです。アクションを起こす人が増えれば増えるほど社会は動いていく。だからこそ、アクションを起こしていこうというロジックを獲得できてよかった」といいます。

今後の日本が「平和になると思う」と答えた人が13.9%だったことについては、「前向きではない、いまの社会の情勢や人々の無力感が反映されている数字だと思う」と指摘します。

「社会情勢の影響があるのであれば、毎年この数字を追っていきながら、自分たちのアクションの展開も考えられる」と話します。

Social Issue Labの恒藤さんは、調査前には、もう少し平和への感度や温度が低いと思っていたそう。

調査から、「平和への思いは、かなり強くあるということがわかった」と振り返ります。

中村さんも同様に感じたそうで、「『平和への関心がない』みたいなことを言いがちですが、実際はそうではないことがわかりました。今後もリスペクトを持ったコミュニケーションをしていきたい」と話します。

「平和について知る機会を増やすことで、具体的な平和へのアクションへのハードルを下げ、その先に平和が実現できるのだという自己効力感を育んでいきたいです」

1/5枚