連載

#17 #戦中戦後のドサクサ

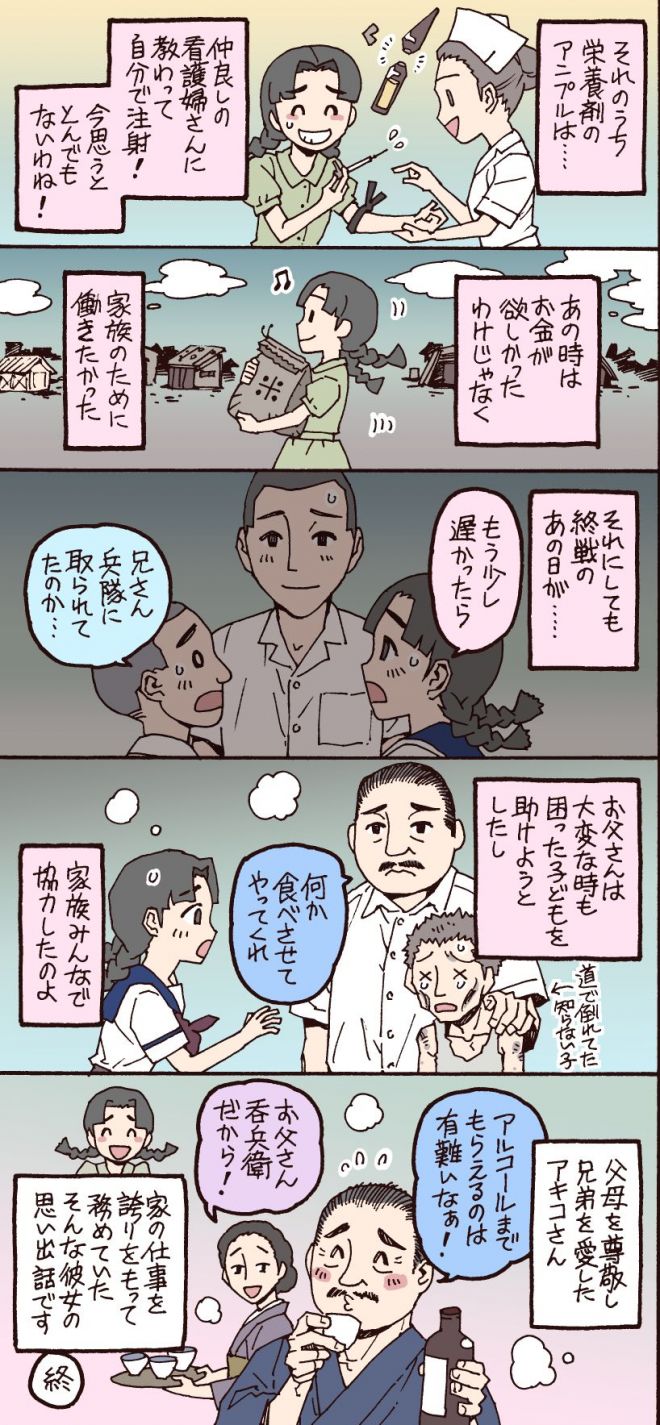

製薬会社で携わった「とんでもないこと」終戦直後に少女が見た光景

食べるため子どもさえ必死に働いた時代

連載

#17 #戦中戦後のドサクサ

食べるため子どもさえ必死に働いた時代

岸田ましか 漫画・イラストレーション

共同編集記者「今、東京なんて戻ったらダメだ!」。1945年8月15日、秋田。親戚たちの制止を振り切り、一家は列車駅へと駆け出しました。空襲を避けるため東京から疎開していた、13歳の少女アキコと、その家族です。

敗戦国となった日本には、ほどなく米兵が占領にやってくると予想されていました。東京に戻れば、どんな目に遭うかわかりません。それでも住んでいた土地に帰りたいと、母が鉄道の切符を買っていたのです。

3人の弟も連れ、たどりついた故郷は悲惨な状況でした。上野駅周辺は爆撃され、民家があった場所に、がれきが積み上がっています。足立の地元に徒歩で戻る途中、千住大橋にやかんを置いて休憩していると、すぐに盗まれてしまう有り様でした。

幸い自宅は焼かれず、東京に残った長兄ともう一人の弟、父とも再会します。一変したのが学校生活です。

教師が生徒と仲良く流行歌を歌い、同級生から「疎開して逃げただろう」となじられる……。そんな環境になじめず登校をやめ、卒業証書も自宅で受け取りました。

食糧確保に忙しかったのも、学校に行かない理由でした。

隣人たちと協力し、畑で作物を収穫したり、農家から闇米を法外な値段で譲ってもらったり。バスの車庫近くの路上に積み上げられた袋から、砂糖がこぼれ落ちているのを偶然見つけ、他の通行人と一緒に、少々「拝借」する場面さえありました。

しばらくすると、生活状況は徐々に改善していきます。いつしか、米軍から小麦粉も配給もされるようになりました。知り合いにお願いし、コッペパンを作ってもらい、親やきょうだいと分け合ったのです。

「お金じゃなく、家族のために働きたい」。そう思っていたアキコのもとに、あるとき、近所の製薬会社から働き手の募集が届きます。ほどなく、他の社員の指示を受け、資材を運搬するなどの形で、薬の生産に携わる日々が始まりました。

この仕事は、アキコに幸運をもたします。毎月、給料に加えて、一升ものお米がもらえたからです。更にビタミン剤やブドウ糖など、製薬会社ならではの物品も支給されました。

そして栄養剤を、同僚の看護師から教わった方法で、自らの腕に注射。父は入手しづらいお酒の代わりに、飲用可能として、アキコが勤め先からもらった非消毒用アルコールを杯に入れ、おいしそうにあおりました。

現代の価値観に照らすと、とんでもないと思われる行為も、平然となされていた時代だったのです。

社会全体が混乱する中でも、アキコ一家は互いに助け合いながら、苦境を乗り越えようと力を尽くしました。風俗が激しく移り変わりつつあった、終戦直後のエピソードです。

今回の物語は、東京都内在住の女性(90)の体験談を漫画化したものです。詳細について聞き取った岸田さんは、家族に対する献身ぶりに触れつつ、世の女性たちが従来置かれた立場に思いをはせたと振り返ります。

「かつては年少者であれ、女性たちが家事をするのが当然でした。学校においても、男子が大人から丁寧に扱われる反面、女子は男子に逆らえない空気もあったと聞きます。既に過去の光景であり、私たちの時代と安易に比べられません」

「一方で、私がお話を伺った90歳の女性は、両親やきょうだいを深く愛されていました。家族のために働いたという、自らの経歴に、大変な誇りを持たれているとも感じます」

元号が令和に変わり、家族観は多様化しています。虐待や児童労働、幼くして家族を支える子ども「ヤングケアラー」。それらの問題も、人々の口に上る機会が増えました。家庭は既に、唯一無二の居場所ではなくなりつつあると言えるでしょう。

現代は、伝統的な家庭像が共有されていた、終戦前後の時代と地続きです。混乱期を必死で生き抜いた女性のエピソードが、そのつながりを実感し、より良い社会のあり方について考えるきっかけになればと願います。

1/119枚