話題

ゆるいトーク、本にできる?ポッドキャストの書籍化 雑談の魅力とは

「ゆとりっ娘たちのたわごと」のパーソナリティー2人に聞きました

話題

「ゆとりっ娘たちのたわごと」のパーソナリティー2人に聞きました

会社員2人が、ゆる~くおしゃべりする「ゆとりっ娘たちのたわごと(通称「ゆとたわ」)」。累計再生800万回超の人気番組です。まるでカフェの隣の会話を聞いているような「雑談」が魅力です。その番組を本にして出版したパーソナリティーのほのかさんとかりんさんに、話を聞きました。

誰かのおしゃべりを聞いているだけなのに、思ってもいない気づきが降ってくる。ポッドキャストの魅力は、そんな雑談の力にあります。

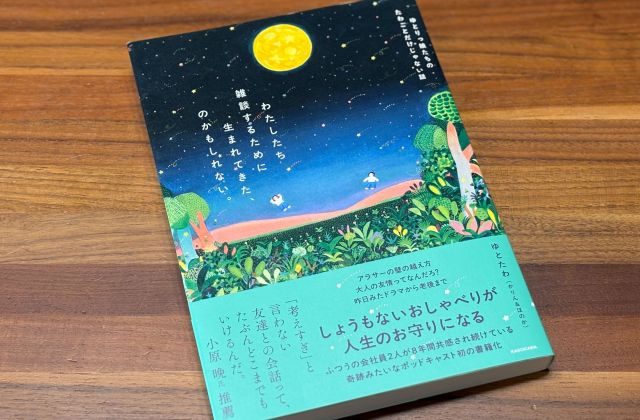

雑談番組の代表格である「ゆとりっ娘たちのたわごと」が、このたび書籍『わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話』(KADOKAWA)になりました。

そもそも「ゆとたわ」は「スタバの隅で繰り広げられるOLの会話を盗み聴きできる」をコンセプトに2017年12月24日に始まりました。

その内容はまさに雑談。2人が気になっている話題から始まるゆるいトークに耳を傾けていくうちに、「たしかにそう!」「自分もそれやってたかも……」と思わせるエピソードが顔を出し、ちょっとだけ人生が豊かになっている、そんな番組です。

雑談の名手とも言える2人ですが、それはあくまで音声の世界でのこと。文字として記されるといったいどんな形になるのか。試行錯誤しながらの書籍作りになったそうです。

中でも、2人が本にする上で難しかったと言うのがテンポ感です。かりんさんは「トークが最初とは違うところに着地する、飛躍していくときの〝のっている〟感じを文字にするのは大変でした」と振り返ります。

とはいえ、実際に読んでみると、そのグルーヴ感は見事に文字化されています。それが最も現れているのが4章「自意識ぐるぐるの民」で出てくる「チルのワナビー」です。

冒頭、ほのかさんがはまっている音楽の話から始まりますが、すぐさま「最近、流行のチルについていけない」という悩みに。まったり、自然体といった状態を指す「チル」ですが、そこへ意識的に人工的にたどり着こうとする、ほのかさん。それに対して、かりんさんは「ごめんけど、ほのちゃん、私から見てると全然チルじゃないよ」。

それを受けて「チルのワナビー層(want to be=「~になりたい」から派生したスラング)ってめちゃめちゃイタい位置になっちゃっているんだよね」と反省するほのかさん。かりんさんは「チルはワナビーでなるものではない。自然になっていくものだからね」と総括しますが、最初の音楽の話どこへ行った?

まさに雑談の文字化ともいうべきテンポ感で書かれた本ですが、かりんさんはポッドキャストの収録時から「チルのような流行について話す時は、わかったつもりにならず、自分たちの生活に置き換えるようにしている」と振り返ります。「その結果、思ってもいない方向へ話が転がるのかもしれません」

ほのかさんは「あなたに対してこう、ではなく、私たちはこう、というスタンスというか……。それを丁寧に話せるのがポッドキャストのいいところですね。心地いい過程の話ができた時の盛り上がりは、書籍でも大事にしました」と話します。

ちなみに、「チル」がよっぽど心に刺さったのか、2人は「ワナチル」という曲まで作っています。

書籍化にあたって大事にしたのは「結論を出さないこと」だったと明かす2人。かりんさんは「正直、矛盾していること書いているかもしれませんが、収録時にはそれぞれ、そう思っていた。だから、どっちも本当なんです」と率直に認めます。

例えば、友だちとの関係について。「無理やりにでも」連絡することが大事だと訴える一方、「ずっと会ってなきゃ関係が駄目になるかというとそんなことはなくて」とも。そして「熟成期間」を作ることの大切さを説きます。

一見すると矛盾していますが、むしろ、それこそが一つの答えを導き出すためにあるわけではない雑談の魅力だと言えます。

かりんさんは「結論を求めている人に合わないかもしれません。でも、考える過程を共有する人には共感してもらえると思います」。ほのかさんも「結論ありきで話していないのがポッドキャストの魅力。行ったり来たりするリアルな感情を本にしたかった」と話します。

SNSで炎上しがちな一つの正解に固執するいがみ合いとは無縁の世界。異なる正解の往復から、その人なりの正解が生まれていく。それをそっと手助けしてくれるのが2人の雑談です。

その際、重要なのは「仕事でやっているわけではない」点にあるとほのかさんは言います。「趣味でやっているから目指すべきゴールもない。だから予想外の流れが生まれるのかもしれません」

かりんさんは「仕事が絡んでしまうと再生数などの目標が生まれてしまう」と指摘します。

「ポッドキャストは、私たちがやりたいからやる、を大事にしている。主語を自分たちにすることで、逆に、リスナー(「ゆとたわ」では、2人の粗相を受け止めてくれる受け皿=「ソーサー」と呼称)の方々がついてきてくれる感じがあります」

「ワナチル」に加えて、歌にまでしてしまったトークのテーマに「セレンディピティ」があります(曲名は「セレンディピ茶」)。

偶然の発見の大切さを意味するセレンディピティですが、「ゆとたわ」の2人が気がかりなのは、様々なサービスと選択肢が生まれてしまった現代社会において、それが薄れていること。その象徴がNetflix(ネトフリ)などの動画配信サービスです。

「ゆとり教育」を受けた世代を自称する2人ですが、子どもの頃は、まだTSUTAYAでDVDをレンタルしていました。100円、200円の金額で何を選ぶか悩んでいた時代は、自分なりの判断基準をもって選べていた。それが見放題の配信サービスになると、おすすめされるもの、レビューの高いものをなぞるように見てしまう。

かりんさんは「あなたこれ好きでしょ、という風にターゲットにされる苦しさを感じる。ネットではセレピ欲(セレンディピティ欲)が満たされることが少なくなっている」と危惧します。

その時、助けになるのが雑談だとほのかさんは言います。「自分の琴線に触れたものを、自分で派生させていく感じ。その種になるのが雑談なんだと思います」

2人は書籍発売に合わせ、代官山蔦屋書店でそれぞれがおすすめする本を並べるフェアを開催しています。かりんさんは「この本の隣にこの本あったらいいなと思って、主観で並べていった。AIではなく誰か『人』がレコメンドしてくれるとセレピ欲が満たされる。ネットでは味わえない体験だなと思いました」と振り返ります。

本の帯には「ふつうの会社員2人が8年間共感され続けている奇跡みたいなポッドキャスト」という紹介文があります。

ふとした思いつきでポッドキャストを始めて、リスナーが増えて、グッズをつくり、数百人を集めるフェスを開催するなど、活躍の場を広げてきた2人。

それでも、「ふつうの会社員」という立ち位置が揺るがないのが最大の魅力です。どこまでいっても等身大。知らないことは知らないと素直に言う。あんなにすすめられている『HUNTER×HUNTER』を読んでないことも隠さず言う。だからこそ、大勢の「ふつう」の人の励みになるのでしょう。

「学生の時からポッドキャストをやりたいと思っていたけどやってなかった」というほのかさんですが、「かりんさんと出会い、その一歩を踏み出したから今があります」と振り返ります。

「みんな、いろいろやってみたいことがあると思う。だから、自分なりの楽しい方法を見つけてほしいです」

一方のかりんさんは「ポッドキャストを始める前は〝やらない側〟の人間だった」そうです。

「でも、やってみたら、やること自体はそこまでハードル高いものではないことがわかった。そして、自分の人生が豊かになった。まわりの人たちは思ったより自分のことは意識してない。だから、何かをやるのは、そんなに大変なことじゃない。今はそう思います」

1/14枚