お金と仕事

18歳までの子育てに2千万円超「極端な忌避感ではなく、イメージを」

「漠然とした不安で避けるのはもったいない。だからこそ…」

お金と仕事

「漠然とした不安で避けるのはもったいない。だからこそ…」

国立成育医療研究センターは10月、生まれてから高校3年生までにかかる子育て費用が2172万円であるという調査結果を公表しました。調査した研究者は「若い人たちには極端な忌避感で子育てを避けず、具体的なイメージを持ってもらえたら」とし、国には「どの年齢でどのくらいのお金がかかるかというデータを、子育て政策に生かしてほしい」と求めています。

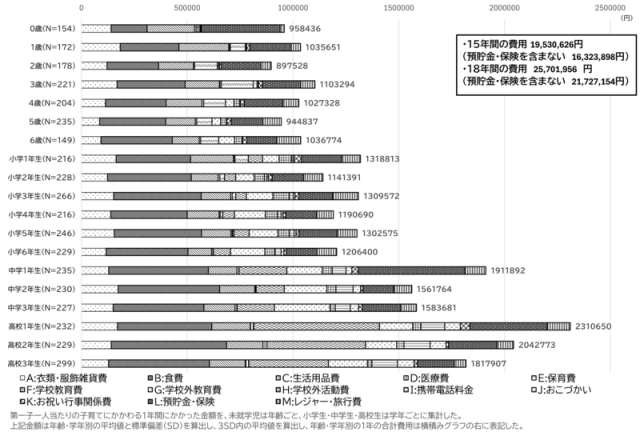

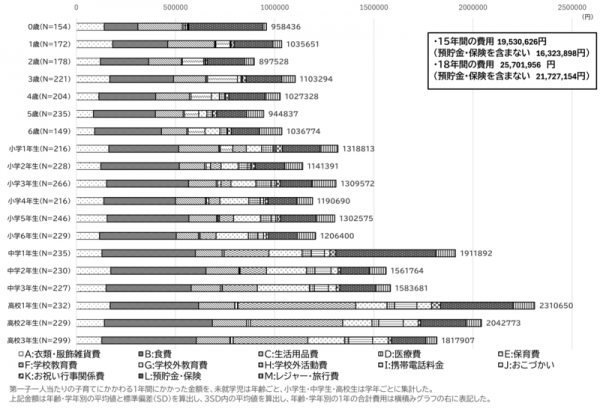

国立成育医療研究センター政策科学研究部長の竹原健二さんと共同研究員の三澤奈菜さんは、昨年11月、第一子が0歳から18 歳の母親を対象に、ウェブでアンケート調査を実施。各年齢ごとに246~350人の計6408人から回答(有効回答4166人)を得ました。回答は全国各地から寄せられたといいます。

アンケートでは、2024年中に子育てにかけた費用を13項目に分けて質問。最も子育て費用がかからないという結果になったのは2歳の89万円で、費用が大きくなったのは高校1年生の231万650円と、中学1年の191万1892円でした。

今回調査した子育てにかかる費用を合計した結果、18年間でかかるのは2172万円(預貯金を含まない)でした。

実は、同様の調査は2009年に内閣府が行っており、0歳から中学3年生までの15年間にかかる子育ての費用は1899万5250円(預貯金・保険を含まない場合は1613万3974円)という結果が出ています。

今回の国立成育医療研究センターの調査では、中学3年生までにかかる費用は1953万626円(預貯金・保険を含まない場合は1632万3898円)で、15年間の上昇幅は約54万円でした。

竹原さんは「所得が増えていないということでもあるかもしれませんが、子育て費用としては、『予想よりも全然増えていない』という印象だった」。

その理由として挙げられるのは、国や地方自治体による、医療費や保育費の軽減もしくは無償化などの施策の効果による可能性があるといいます。

一方で、三澤さんは「公的補助の財源となっている税金は、社会として負担しているものでもある。今回の調査だけでは、その負担感と還元されるもののバランスまでを見るのは難しい」 とまとめます。

竹原さんと三澤さんが今回の調査を始めたきっかけは、2023年の岸田政権下での「異次元の少子化対策」を巡る議論でした。

当時、「異次元の少子化対策」と銘打ち、児童手当の支給拡充や子育て世帯の負担軽減策が活発に話し合われ、結果として2028年度までに年3.6兆円規模で少子化対策を進めることが決まりました。

その際の議論で、三澤さんは「未就学児までの支援が手厚く、それ以降の支援が薄いように見えた。実際のニーズとマッチしているのだろうか」と疑問に思ったといい、資料などを調べてみたのだといいます。

その中で、国による子育て費用の大規模な調査は2009年を最後に行われておらず、子育て世帯への経済給付はどのように決定されているのか興味を持ったのだそう。

竹原さんは、今回の調査結果から、「もっと基礎データを収集し、それを政策に活用してほしい」と話します。

竹原さんは2022年、児童手当や関連制度の実施状況に関する国際比較調査に参加しました。

その際、法律的背景から、先進諸国の児童手当に関する給付目的がより具体的であることを知り、そうした国と比べると、日本の政策にも「もっとビジョンが必要だ」と 感じたそう。

日本の児童手当の目的は、「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること 」としています。

児童手当における「児童」は18歳までと定義されていますが、竹原さんは「3歳になると『なぜか』給付金額は減ります」。

「2023年末にこども大綱が示されるなど、近年、状況はどんどん変わっています」と前置いた上で、「それ以前は、子どもたちをどう支えどんな子どもを増やしたいのかといったビジョンが足りない中で、お金の話ばかりが出ていることに違和感を持っていた」といいます。

「就学以降の子育てにかかる費用は、内閣府の調査でも増えているし、今回の調査も同様。ですが、それと幼少期により手厚くなっている経済給付が連動しているように見えない」とし、「調査で示す基礎データを元に、政策が動いてほしい」と話します。

今回の調査では、18歳まで育てるのに2000万円超がかかるという結果が出ましたが、竹原さんは「これは平均値であり、もう少し少ない金額でも子どもは十分に育てられる、と感じてほしい」と語ります。

竹原さんが大学生らと話すと「お金がかかるから子どもを持ちたくない」という話がたびたび出るといいます。

一方でいくらかかるかを聞くと、「わからない」。

「若い人が極端な忌避感で、子育てについて考えることを先送りしているように感じる。漠然とした不安の中で、結婚や子育てをキャリアパスの中に最初から入れないというのはもったいない。だからこそ、子育てにかかるおおまかな金額を示しておきたかった」

「今回提示した金額はあくまで18年間のもの。年数で割り、1カ月あたりに換算すると…とこまかく見ると、よりイメージがわくのではないでしょうか」

共同研究者の三澤さんは、同世代が これから子育てをする可能性があるという視点から、「子どもの成長に伴い費用が上がっても、給与が一緒に上がるという 明るい見通しが持てれば負担感を減らすことができると思った」。

竹原さんは「この調査はあくまでスタートライン。このデータを使って、様々な議論が広がっていけばいい」と話します。

1/4枚