話題

イカでイカを釣れないか?脱プラ疑似餌を高校生が研究、1年の結果は

海が大好きな高校生。「少しでも行けないと干からびる」

話題

海が大好きな高校生。「少しでも行けないと干からびる」

海中に残されても分解される疑似餌ができたらいいのに――。海が大好きで海洋ゴミの問題にも関心を持ってきた高校生が、1年をかけて研究に取り組みました。そしてたどり着いたのが、「イカの甲でイカ釣りの疑似餌をつくる」という挑戦でした。

イカでイカを釣る疑似餌「エギ」をつくろうと挑戦したのは、山口県の高校3年生、松永七海さんです。

松永さんは、幼い頃から山口県内の海で、泳いだり釣りをしたりしてきました。

週末は、片道1時間ほどをかけてお気に入りの浜に出かけては、シュノーケリング、磯遊び、貝殻拾い、釣りなどを楽しんでいました。

「海は遊びの場であり、学びの場。私を育ててくれた環境の一部です。少しでも海に行けないと干からびます」と松永さんは笑います。

海岸清掃も続けてきました。自主的なものから、日韓合同の海岸清掃イベントまで幅広く参加し、浜辺に打ち上げられる海洋ゴミにも関心を持ち続けてきました。

海や生き物への関心は小学生の頃から強く、自由研究のテーマは海や生き物にまつわるものを選んできました。

中学1年生で山口県内の砂浜ごとの砂の違いを調べ、3年生では海洋ゴミの中でも特に近年問題視されているマイクロプラスチック(5ミリメートル以下のプラスチックごみ)についての研究をしました。

そして高校1年生になり、探求学習の研究テーマに選んだのが、イカ釣りの疑似餌「エギ」を、プラスチックではなく自然にかえる素材で作る方法です。

イカ釣りで使う「エギ」はプラスチック製のものが一般的で、エビの形を模した疑似餌です。海にエギを投げ入れ、エビの動きをまねするように竿をしゃくりますが、そのなかで海底の岩にエギがひっかかり、回収できなくなることもあります。

「最初からゴミにしようと思っているわけではないけれど、釣りをする中で海底の岩や海藻に引っかかってしまい、どうしても回収できないことがあります」

打ち上げられた海洋ゴミの中に、自分が生み出したものも混じっているかもしれない――。

そう気付き、自然にかえる「生分解性のエギ」を開発することで、海洋ゴミを減らすことに貢献できないかと考えました。

自然にかえる素材として「もともと海にいる生き物からつくればいいのでは?」と考えたという松永さん。そのときひらめいたのが、「イカの甲ってプラスチックっぽくない?」ということでした。

イカの甲の成分を調べるうちに、生分解性プラスチックとして使える可能性があることがわかり、「イカでイカを釣る」というキャッチーさも、気に入りました。

山口県沿岸には、夏から秋にかけてケンサキイカが回遊してきます。

そこで高校1年生の3月、松永さんは県内の飲食店、スーパーなどに、通常なら廃棄されるケンサキイカの甲の提供依頼を始めました。

まずは電話で「学校の研究で、イカの甲を使って生分解性プラスチックを作ってみたいと思っています。提供してもらえませんか?」とアポイントを入れました。

「初めての経験で、引き受けてもらえるかドキドキしました」という松永さん。半数ほどから協力をとりつけられました。

店舗に甲を受け取りに行くと、電話ではピンときていなかった相手から「どういうことなの?」と質問され、生分解性の疑似餌がつくれないか研究していることを説明しました。

「興味を持ってくれたことが、とてもうれしかった」と振り返ります。

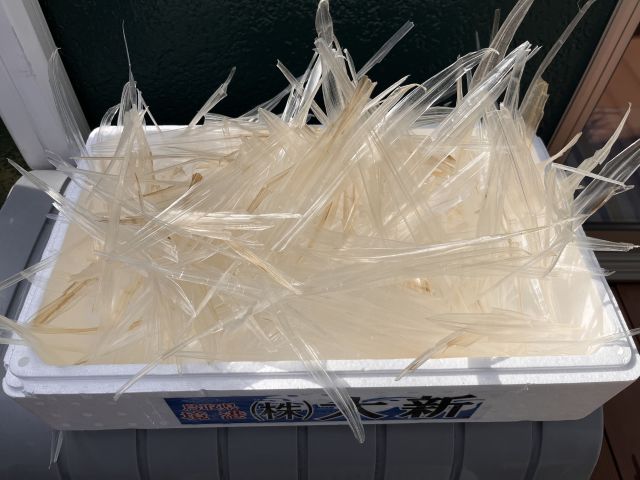

そうして集まったケンサキイカの甲は10キロほど。ケンサキイカの甲は1枚でおよそ1グラムほどだといい約1万枚を集めたことになります。

松永さんは「個人では一生食べても集まらない量でした」と感謝します。

そうして集めたイカの甲から「キチンナノファイバー」を生成。そこに、自然由来のセルロースナノファイバーと、それらをつなぎあわせる効果のある「架橋剤(かきょうざい)」を加え、プラスチックを作ることに成功しました。架橋剤は、自然界でも分解可能なものを選択しました。

松永さんは「キチンにはアルファとベータがあります。アルファはカニの甲羅やエビの殻に含まれるもので、すでに生分解性プラスチックとして実用化もされています」といいます。一方で、イカの甲に含まれるベータキチンはアルファとは化学構造が異なります。

今回は、ベータキチンを採用しました。その理由について松永さんは、「これまでプラスチックにした事例はなかった」と、その新規性にも着目したのだと説明します。

研究テーマを決定してから約1年後の今年1月、できあがったエギを使ってイカ釣りにでかけると、見事、ヤリイカを釣り上げることができました。

「イカでイカを釣る」ことに成功した一方で、現段階のエギには課題もあるといいます。

一つ目の課題は、生分解性の試験では1ヶ月半で表面が変化したため、実用化するには耐久性に問題があること。架橋剤の種類や配合量を見直したり、様々な環境での分解性について検証しなければならないということです。

二つ目の課題は、このエギの利用を拡大させていくためのコスト面の検討です。

松永さんは、生分解性のものであるときちんと立証できた段階で論文にしたいと考えているそうで、「今の段階ではまだ納得していません」といいます。

今後、進学先でも研究は続けたいと考えているそうで、「海の環境を守る研究者になりたいと思っている」と語ります。

松永さんの研究成果はこの夏、トモノカイが主催する「自由すぎる研究®EXPO2025」において、複数の部門で受賞しました。

1/5枚