ネットの話題

「切手のオリンピック」と呼ぶ人も…世界大会で優勝、宮城県の73歳

ネットの話題

切手・郵便のコレクションのすばらしさを競い合う世界大会があるのを知っていますか?ことし9月に韓国で開かれた大会では、日本の男性が最高栄誉にあたる「グランプリ インターナショナル(世界大賞)」に輝きました。関係者のなかには「切手・郵便物収集のオリンピック」と呼ぶ人もいる、この大会。どんな内容なのでしょうか?

大会は、9月に韓国・ソウルで開催された世界切手展「PHILAKOREA 2025」です。

世界中の切手コレクターがコレクションの素晴らしさを競い合う大会で、65カ国から出品された約400作品の中から、唯一選ばれる最高栄誉の「グランプリ インターナショナル」(世界大賞)を受賞したのは、宮城県岩沼市に住む斎享さん(73)です。

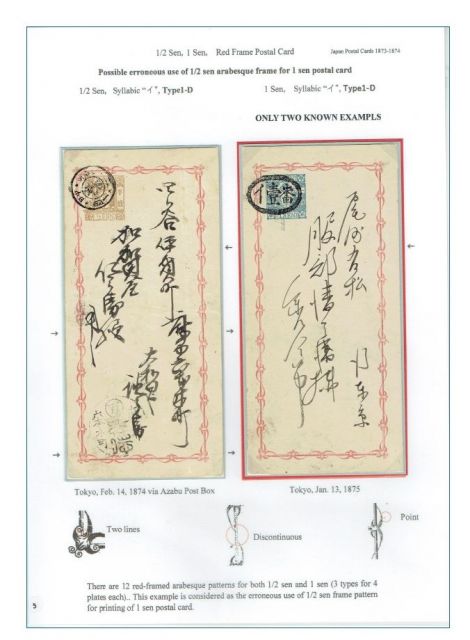

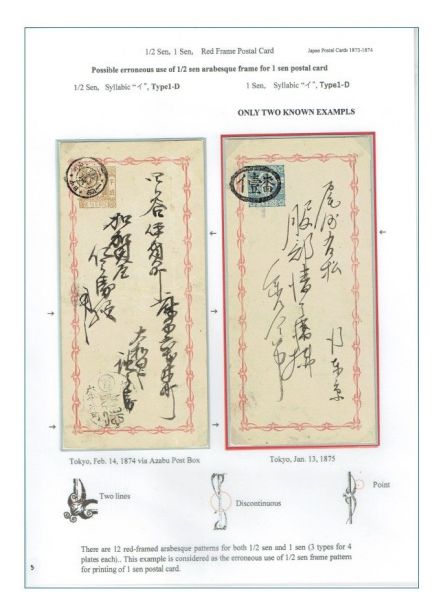

出展したのは、 「日本の初期の葉書 明治6-7年(Postal Cards of Japan 1873-1874)」 というコレクションです。

斎さんは、「400人の出品者の中から唯一選ばれたグランプリの受賞の重さに驚き、いまだに信じられない思いです。関係者や仲間の協力があって取れた賞であり、皆様に感謝しております」と喜びを語りました。

切手愛好家で作るNPO法人「郵趣振興協会」の理事・水谷行秀さんによると、世界切手展は、世界最大の切手収集団体である国際郵趣連盟(本部・チューリヒ)が認定する世界最高峰の展覧会です。

19世紀から続く歴史ある展覧会で、国内切手展で上位入賞を果たしたコレクションを持つコレクターのみが参加でき、世界基準に基づいて厳正に審査されます。

コレクターの間では「切手・郵便物収集のオリンピック」とも称され、高い権威を誇っているそうです。

世界大賞を受賞した斎さんのコレクションは、「日本近代郵便の父」と呼ばれる前島密が、日本の郵便制度を創設した直後に導入された官製はがきをテーマにしたものです。

官製はがきの成立と発展について、現物のはがき約240点を用いて表現しました。

はがき製造に関する研究成果とともに、希少な使用例を示すことにより郵便史的意義を広範かつ深く提示した点が評価されたとのことです。

どのようなコレクションなのか、斎さんに聞きました。

「日本最初のはがきである『紅(べに)枠はがき』は、半銭(市内用)と1銭(市外)の2種が発行されました。半銭の印面には、半銭の唐草模様、1銭の印面には1銭の唐草模様を印刷していますが、間違って半銭の唐草模様を1銭に使用したエラーはがきを発見し、コレクションに盛り込みました」

「ほかにも、希少な使用例として、ロンドン宛てに出されたはがきを発見しました。初期の官製はがきが外国に差し出された例はこれまで見つかっていなかったんです」

「郵政150年史」(日本郵便)によると、日本最初のはがきは1873年12月1日に発行されました。

当時はいまのような硬質の紙がなかったため、薄手の紙を二つ折りにして使っていました。同一市内に出すはがきは半銭、それ以外は1銭でした。郵便局ができる前の「郵便取扱所」

がない地方などの「不便地」宛ては1銭の増し料金を切手で貼り付けていました。

印刷ミスがあった切手やはがきは原則として廃棄されますが、たまたま見逃されて市場に出回ると、「エラー切手」や「エラーはがき」と呼ばれてマニアに珍重されることがあります。

斎さんのコレクションは、主題と構成の展開、郵便知識と研究、筐体と希少性、展示技術の観点から採点され、100点満点のところ、97点を取りました。ただ、この97点は実質的な最高点で、98点以上を取った人はいないのだそうです。

なぜ97点が最高なのでしょうか。斎さんによると、大会の趣旨として「個人のコレクションでまだ改善の可能性があるとの意味も含め97点を最高としている」とのことです。

郵便史にも詳しい「郵趣振興協会」の水谷さんは斎さんのコレクションについて、「希少なはがきをコンディションの良いものでそろえただけでなく、珍しい使用例も数多く含んでいます」と作品のすごさを解説します。

斎さんが切手を集め始めたのは小学6年生の頃。郵趣家だったお父さんの影響でした。

一時中断しましたが、高校生のときに切手愛好家が研究成果などを投稿する雑誌の存在を知り、収集を再開しました。

建設会社で会社員として長年働きながら切手集めを続けてきました。

愛好家がコレクションを競い合う「競争切手展」にも積極的に挑戦。国内の切手展で上位入選を重ねている日本を代表する切手コレクターの一人です。

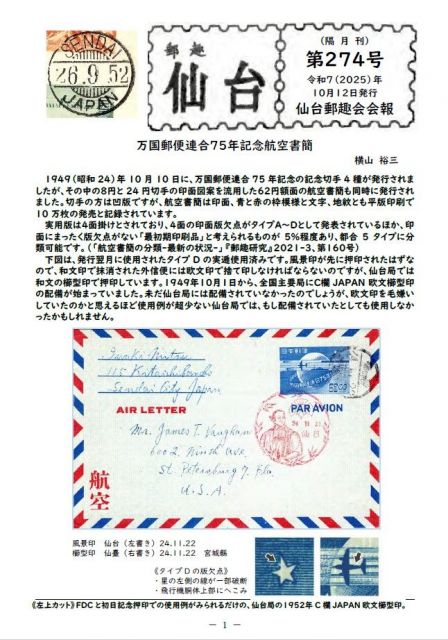

昭和を代表する切手デザイナー・木村勝の業績についてまとめた日本郵趣協会出版の本の監修も務めました。宮城県内の郵便資料収集家らでつくる「仙台郵趣会」の会長を務めています。隔月で「郵趣仙台」という雑誌を発行し、切手収集や郵便文化の研究の振興に尽力しています。

そんな斎さんが感じる切手の魅力は、「仲間が増えること」。

「切手仲間同士で話すことが何より楽しいです。国内外で開かれる様々な切手展を通じて、国内だけでなく世界に切手仲間ができたのもうれしいことです」。これからも切手収集を続けていくそうです。

1/4枚