ネットの話題

「SNSよりも紙」大学生が今、あえて紙の大学新聞を創刊した理由

ネットの話題

関東地方の私立大学で今春、「大学新聞」が創刊されました。デジタル版ではなく、紙の新聞です。Z世代の若者たちがSNS、デジタル全盛の時代にあえて紙の新聞を創刊した背景には、確固たる戦略があったといいます。

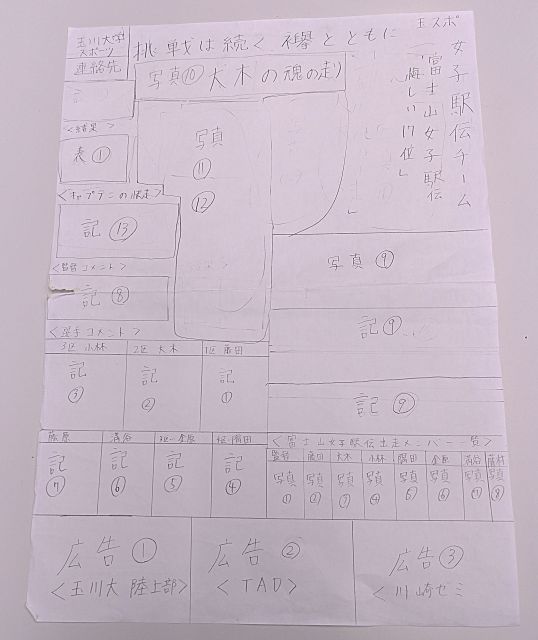

今春、玉川大学で創刊された「玉川大学スポーツ」(通称タマスポ)。ブランケット版で2ページ建て。1千部印刷しましたが、残部がなくなるほどの人気を博しました。

大学新聞の発行を思いついたのは、教育学部の川崎登志喜教授(スポーツマネジメント)のゼミに所属していた陸上競技部員の原沢知宏さん(4年)です。大学新聞を創刊するにあたり、編集長兼記者兼カメラマン兼編集者に就任しました。

原沢さんは、東京六大学野球や箱根駅伝で盛り上がっている近隣の他の大学と比べて、玉川大学では学生たちの部活動への関心があまり高くないと感じていました。

「東京六大学野球の早慶戦は神宮球場が満員になるけれど、(首都大学野球連盟2部リーグの)玉川大学の野球部のリーグ戦は観客が少ない。多くの人に応援してもらえることでモチベーションが高まり、部活動への取り組みもより前向きになるのではないかと思い、新聞づくりを思いつきました」

新聞の発行元は川崎ゼミですが、たまたま当時ゼミ生が原沢さん1人だったため、実質的に原沢さんが1人で取材も撮影も記事のレイアウトも担いました。

新聞発行を決意したものの、先輩もおらず、新聞発行のノウハウもありません。「どこからはじめたらいいのか分からない」状態で、駒沢大学や立命館大学などの大学スポーツ新聞を集めて、研究するところからスタートしました。

広告営業や印刷の手配も、学内の様々なネットワークを活用して協力してもらいながら進めました。

創刊号は富士山女子駅伝に出場した駅伝チームの記事をトップに据えました。16位と悔しい結果でしたが、「このレースが終わっても、たすきは伝統とともに受け継がれていく」という思いを、「挑戦は続く襷(たすき)と共に」という見出しに込めました。

SNSを使った発信でもなく、インターネットのニュースサイトでもなく、あえて紙の新聞を発行する道を選びました。

SNSより紙媒体を選んだのは、「SNSはまず調べてもらわないと、自分たちのページまで行き着いてもらえない。調べてもらうハードルが非常に高い」と考えたからだといいます。

SNSは世界に向けて発信できますが、まずクリックしてもらえないと見てもらえません。その点、紙の新聞を作って学内の掲示板に貼っておけば、「調べなくても目に付く」。一覧性があり、一度印刷してしまえば貼っておくだけでよく、デジタルサイネージのように電気料金も通信料もかからない。紙媒体の持つ強みです。

原沢さんがそのような考えに至った背景には、「データ」の裏付けもありました。

授業の一環で、玉川学園のロゴ入りポロシャツなどの商品のマーケティング調査をしたことがあり、学生100人にどのようなPRが有効か尋ねたことがありました。そこでは、SNSではなく、「学内のポスターなどの紙の掲示物」の有効性を支持する声が強かったといいます。

まず新聞を紙で発行し、発行した新聞をSNSでさらに広げる。編集部のインスタグラムで新聞のファイルを投稿し、世界中の人が見られるようにしました。

創刊号は出せましたが、編集部は自分1人。「正直、自分で終わりかと思っていた」といいます。

しかし、今夏、タマスポ編集部を訪ねると、編集部員は13人に増えていました。SNSでの勧誘などが奏功し、仲間が急増したそうです。メンバーはスポーツ新聞を持ち寄って見出しを研究し、第2号に向けて幅広く活動を紹介しようと、各部の取材を割り振りました。

編集メンバーの1人山崎泰生さん(3年)は紙の新聞について「若い自分たちにとってはなじみがないもので、これまでは触れる機会が少なかった」と話します。1枚の紙に情報が集まっている新聞を読んで、「選手たちの生身の言葉が分かってよかった。もっと校内でも広がって欲しい」と考え、編集部に加わりました。

同じく編集メンバーの坂本倫さん(3年)は、「紙の新聞はインターネット上の情報よりも信頼できる」と考えるようになったといいます。「様々なことを取材して、それを紙に印刷している。そこまで手間をかけているということは、信頼できるということのかなと思う」

「創刊号を読んで、それが何なのかまだ分かりませんが、紙の新聞には、紙でしか伝わらないリアルさ、というようなものがあるのではないかと思います。同じ大学の仲間が一生懸命頑張っている姿を伝えられるような記事を書きたいです」

川崎教授は、新聞発行までの原沢さんの働きについて、「高いレベルで〝労作教育〟を実践してくれた」とたたえます。「労作教育」とは、玉川学園の創立者が説いたもので、書物中心の詰め込み教育への反動から生まれた考えで、「自ら考え、自ら体験し、自ら試み、創り、行うことによってこそ、真の知育、徳育が成就する」という意味だそうです。

1号で廃刊の危機にあった玉川大学スポーツですが、秋の第2号発行に向けて準備が進んでいます。前回の倍の2千部発行が目標です。

原沢さんは「玉川学園には様々な分野で頑張っている人がたくさんいるので、学生の頑張りを紹介できる新聞にしていきたい。新聞を一人一人が輝けるフィールドにできたら」と新聞にかける思いを語りました。

1/4枚