連載

#1 若者のひとり旅

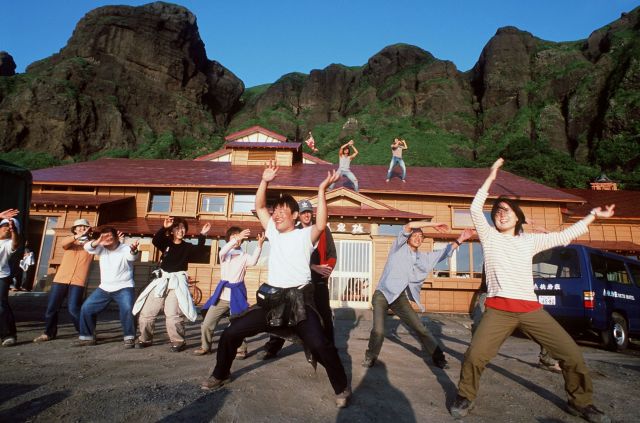

ユースホステルが最盛期の4分の1に 貧乏旅がかっこよかったあの頃

ひとり親家庭や障害児に「旅を届ける」活動も

連載

#1 若者のひとり旅

ひとり親家庭や障害児に「旅を届ける」活動も

世界中で愛され、日本国内でも70年以上ものあいだ旅人を支え、交流の拠点になってきた「ユースホステル」。最盛期からの半世紀で軒数は4分の1以下、宿泊者数は12分の1以下に減っています。その背景とユースホステル側の見解を取材しました。(朝日新聞withnews編集部・川村さくら)

みなさん、ユースホステルに泊まったことはありますか?

その特徴は料金の安さと交流の豊かさです。およそ4000円ほどで素泊まりができ、多くの施設は複数人で同じ部屋を共有するドミトリー形式になっています。

特に青少年たちの旅をサポートする場所として重宝されてきました。

日本ユースホステル協会によると、ユースホステルは1909年にドイツで生まれました。産業革命後の工業化によって大気が汚染され、多くの子どもたちが元気をなくしていた時代でした。

それを憂えたのがリヒハルト・シルマンという教師。夏休みに生徒たちを森へ連れ出して生活させる取り組みが評価され、古城が世界初のユースホステルとして整備されました。

現在は「国際ユースホステル連盟」という組織がイギリスにあり、世界中のユースホステルのまとめ役を果たしています。

日本国内では1951年に日本ユースホステル協会が立ち上がりました。

日本のユースホステルには「直営」、行政が運営する「公営」、民間が運営する「契約」の3つの形態があります。

日本ユースホステル協会は1952年から宿泊施設と契約して国内にユースホステルを展開し始めました。

20年ほど経った1970年代に最盛期を迎えます。1973年の宿泊者数は340万9833人、1974年のユースホステルの軒数は587軒。

その後は減少の一途をたどり、直近の2024年の統計では26万6363人、124軒となりました。直営が17軒、公営が4軒、契約が103軒です。

特に数が多かった北海道では、最も多かった1976年には97軒ありましたが、2024年には20軒に。

ちなみに苦境でも宿泊者の多いユースホステルはというと…。

2022~24年の3年間では、1位は3年連続で京都市宇多野、2位と3位は東京上野、東京セントラル、大阪国際のいずれかでした。

日本ユースホステル協会広報の池田和誠さん(43)に話を聞きました。

減少の背景には宿泊できる施設の多様化があるようです。

最盛期だった1970年代、多くの若者が旅を目指し始めましたが、当時はまだ若者が1人で安く宿泊できる施設は多くありませんでした。

旅にひかれる若者たちを受け入れる場所としてユースホステルが機能していました。

しかし、近年はビジネスホテルやインターネットカフェなどが広がり、ユースホステル以外にも安く泊まれる施設が増えました。

同時に、相部屋であることや夜に宿泊者が全員集合する「ミーティング」などのユースホステル文化が敬遠される傾向が強くなったことも理由にあげられるといいます。

コロナ禍によって、他人と空間を共有することに抵抗がある人も増えたようです。

日本ユースホステル協会は家族連れや子どもの団体旅行を積極的に受け入れるなどして、幅広いニーズに応えようとしています。

さらに、ひとり親家庭や障害児を無料招待して、旅に行きづらい人たちに旅を届ける活動もしています。

多くの人に旅を楽しんでほしいという観点からすると、ユースホステル減少の裏にある宿泊先の多様化も「正しい歴史の進み方」だと捉えているそうです。

「若者が多くの選択肢を持てることは私たちとしてもうれしいことなんです」と池田さん。

池田さん自身も、中学1年生で親とインドを、高校の夏休みでは1人で北欧を旅する早熟のバックパッカーでした。

「学生だったころに猿岩石がテレビ番組でユーラシア大陸を旅していました。ちょっと上の世代では沢木耕太郎さんの『深夜特急』がはやっていました。お金をかけずに貧乏旅をすることがかっこいいという風潮が強くありました」

「当時はどんなに貧乏でも旅をしてみせることが自分の存在感を高めてくれるように感じていました」

そもそも旅がしたいと思っても、物価高騰や円安で旅のハードルが上がっている現在。池田さんはぜひユースホステルを活用してほしいと話します。

「躊躇せずに旅を楽しむための受け皿でありたいと考えています。『高いから』とあきらめず、旅へ踏み出してほしい。そんな思いを持つスタッフが世界中のユースホステルで待っています」

「旅をしたいかもと感じたら、それが絶好のタイミング。ぜひ、旅に出てください」

1/6枚