連載

#12 ナカムラクニオの美術放浪記

オリーブの森で描き続けたルノワール 最後まで「職人」だった人生

ナカムラクニオの美術放浪記

連載

#12 ナカムラクニオの美術放浪記

ナカムラクニオの美術放浪記

地中海に面した南フランスのカーニュ・シュル・メールを訪ねた。

カンヌから車で30分ほどのところにある古い街で、中世から残る旧市街が奇跡のように美しい。

ここは、印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールが愛した町としても知られている。

晩年リウマチ(関節に痛みや腫れが生じる病気)のせいで手が不自由だったルノワールは、南仏の温暖な気候のカーニュに移り住んだ。

ここで手に包帯と筆を巻きつけ、78歳で亡くなるまで描き続けた。

街の小高い丘の斜面にある自宅は、現在ではルノワール美術館になっている。フランス留学中の梅原龍三郎が押しかけて弟子入りしたのもこの邸宅だ。

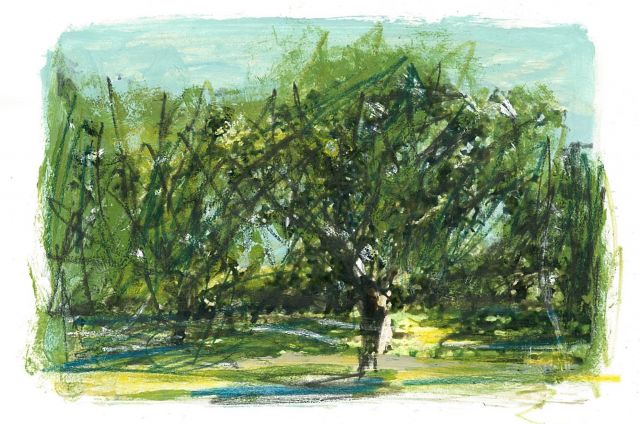

中に入って驚いた。150本ものオリーブの古樹がどこまでも続いている。

見渡す限りのほとんどがオリーブの木なのだ。むしろオリーブ農園にしか見えない。

実は樹齢500年以上というオリーブの森を、伐採から防ぐために購入した土地だったそうだ。

ここで取れたオリーブで、妻アリーヌは「オリーブオイル」を作っていた。3人の子どもたちと丁寧に暮らしていたのがよくわかる。

その後、長男のピエールは俳優になり、次男ジャンは有名な映画監督になり、3男のクロードは陶芸家となった。なんと幸せな画家人生だろう。

ルノワールは、絶大な人気があるが、夢見がちで現実味が無い世界観が少し苦手という人も多い。

同じく印象派のモネに比べると、少女趣味で甘美すぎるところがある。

モネが、主題ではなく色彩を純粋に楽しみ、近代と現代美術をつなぐ架け橋だとしたら、ルノワールは、物語性を大切にした画家だ。

古典絵画と近代美術をつなぐ存在であるとも言えるだろう。そんな不思議な立ち位置にいる巨匠がルノワールなのだと思う。

ルノワールは、最初から最後まで職人だった。陶磁器の町リモージュに生まれ、13歳で磁器の工房に入り、絵付け職人となった。

しかし、産業革命によって量産が始まり失業。のちに画家を目指すようになった。

ちなみにルノワールの父親は、洋服の仕立屋。母は、婦人服のお針子という職人一家だった。

ルノワールは、美しい仕立の服や心地よい家具のような絵画を追求していたような気がする。

18歳になると画家として認められて、ルーヴル美術館で宮廷絵画の研究と模写を行うようになった。

革新性を追い求めるというよりは、つねに伝統を大切にしていた。この辺りにもルノワールの職人気質が感じられる。愛したのは、18世紀のフランス絵画だった。

アントワーヌ・ヴァトー、フランソワ・ブーシェ、ジャン・オノレ・フラゴナールといったロココ時代の巨匠3人が、ルノワールにとっての心の師匠であった。

その後、ルノワールの仕事はカップ、皿、扇子を描く仕事へと拡がったが、だいたいロココ調だった。

そして、この甘美なロマン派風印象派「ルノワール様式」が確立したのだ。

晩年、ルノワールは裸婦を数多く描いた。彼は、ぽっちゃりした女性の手足が好きだった。

ルノワールのモデルになったのは、丸々とした体格のいい美女たち。実は、プロのモデルではなく、家で働く家政婦さんたちだったそうだ。

ほとんどが、明るく陽気な瞳で腰周りの大きな長い胴の女性だった。

このような女性像は、まさにルノワールが、絵付け職人時代に磁器に描いてきた得意のモチーフでもあった。

ルノワールは女性の肌を滑らかに描く技法も絵付けから学んだ。油絵であっても、つるつるとした陶磁器を柔らかい筆で撫でるように描いたのだ。

美術館には、天井の高いアトリエがそのまま残されていた。

リウマチで腕の関節が動かなくなった後も、手にくくりつけた絵筆で女性や花を描き続けた。

その姿は、映像で一日中流れされていたが、まるでルノワールの暮らしぶりを覗き見ているような気分だった。

ルノワールの生き様を知らなかった頃は気が付かなかったが、彼は世界一幸せな画家だったと思う。美しい中世の街で、オリーブの森とともに、美しいものに囲まれて、ひっそりと暮らしたのだ。

若い頃に、スイス人画家で師匠だったシャルル・グレールに、「君は、自分の楽しみで絵を描いているね」と聞かれた際、ルノワールは「楽しくなかったら、描きはしません」と答えたそうだ。

幸せとは、そのまま変わらないでほしいと祈る状態のことだというけれど、まさにルノワールの幸せは、そのような状態だったと思う。

いつか、この境地に辿り着きたいものだと、心の底から思った。

1/30枚