お金と仕事

「普通の人」の人生聞いてみた 宇宙を夢みた「特殊清掃士」の半生

お金と仕事

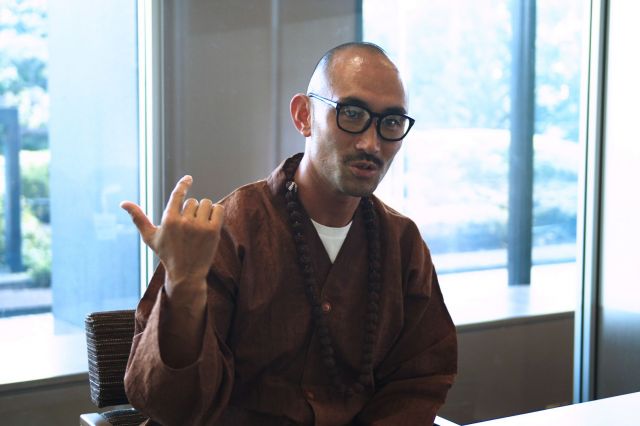

宇宙に関わる仕事がしたかった「普通の少年」は、大学卒業後、「金と欲」を求めて歓楽街へ。多額の借金を背負い2年間を寝て過ごす絶望の日々。そんな時に起きたのが東日本大震災だった。「人に必要される仕事がしたい」。行き着いたのが、自殺や孤独死など、過酷な事故物件と向き合う事件現場特殊清掃士だった。小野葉一さん(44)の半生を聞いた。(ノンフィクションライター・菅野久美子)

小野さんは、東京都大田区蒲田に生まれた。商店街のお茶屋の息子として、のびのびと育った。放課後は店番をしたり、両隣の果物屋や金物屋に遊びに行ったりした。金物屋のおじさんは、よく地底人やUFOの話をしてくれた。そんな話に目を輝かせながら聞いていた。

昔から体格が良く体も体が大きかったため、極真空手を中学から習い始めたが、性格は人一倍奥手。高校時代に初めて女性と付き合った。彼女の名前はあっこちゃん。クラスでもアイドル的な存在だったため、有頂天になった。

「周りのチャラチャラしている先輩はとっくの昔に最後まで経験してるんです。ファーストキスはドキドキしましたね。地元の多摩川をあっこちゃんと自転車で歩いて、河川敷に座った。いよいよ、キスかと思ったけど、タイミングがわからない。車が川沿いを通っていて、車が3台通ったらキスしようとしたけど、やっぱりできない。それで、4台、5台目のタクシーでやっとできた。30分くらいかかったのかな」

金物屋のおじさんの影響もあって、中高時代は、漠然と宇宙に憧れていた。宇宙にかかわる仕事につきたいと思って、大学の宇宙工学学科を目指したが、倍率が高く、偏差値も届かなかったため、断念。宇宙がダメなら、海もロマンがあるかも……。そう思って、航海士を育成する大学に進学した。

しかし、せっかく入学した大学は、想像と全く違い、ガチガチの上下関係が支配していた。

「一年生は奴隷だと思えと言われて、四年生が神様のような存在なんです。下級生はみな正座で座って、大声で先輩に自己紹介しなきゃいけない。声が小さかったり、かんだりするとやり直し。男社会で大量にお酒を飲まされる機会も多くて、これは無理だと感じたんです」

想像していたのは、自由奔放な船乗りや海賊のような、海のロマン。しかし、現実はあまりに違いすぎて、海の仕事に携わるのは早々に諦めた。

ある日、銀座を歩いていると、キャッチに「何か仕事しない?」と声をかけられた。好奇心旺盛な小野さんにとって銀座は輝いている大人の街だった。ありえないほどのお金と華やかな女性たちが飛び交う銀座は、毎日が刺激的だった。

自分もこの街でお金持ちになりたい――。それが小野さんの次なる野望となった。大学卒業後、高級焼き肉やスナックなどの多店舗を経営する店で働くようになった。

しかし、そこからは、転落の人生が待っていた。

金と欲を求めて、職を転々として、最後はサプリの販売などに手を出したが、事業は失敗し多額の負債を抱え込んだ。初めて、本気で死にたいと思った。うつ病を患い、毎日殺してくださいと神様にお願いした。わずかな貯金を切り崩しながら、2年間寝て過ごした。自殺のマニュアル本を読んで、どの方法で死のうか、考えるだけの絶望の日々が続いた。

そんなときに、3.11が起こった。

すさまじい津波の映像――、そして、大量に流れるACの広告の異様さに息をのんだ。

「母親と実家で3.11のテレビをみていて、何かできることないかなと思ったんですね。自衛官の方が本当に頑張っている姿に心を打たれた。寝てる場合じゃない。自分も人助けになるような仕事がしたいなと思ったんです」

自分は、もともと体がしっかりしているし、力がある。そう考えるようになって、楽になった。自らの欲を追求するよりも、人に必要される仕事がしたい。そう思うようになると、不思議とうつから脱し、すぐに社会復帰を果たした。

友人の廃品回収業を手伝うようになり、そこから独立。遺品整理に興味を持ち、勉強をして資格を取得した。最初の案件は若年の女性の孤独死の案件だった。

「はじめは本当に怖かったですね。『うちの娘が急に脳梗塞(こうそく)で倒れちゃって』と、親御さんが慌てて電話してきたんです。『わかりました』と引き受けたのはいいけど、いざ娘さんが亡くなった部屋のベッドを見ると、頭の肉片と髪の毛が残っているんです。警察が遺体を引きずっちゃって、欠損して体液が床に張りついていた。だけど、これは自分が向き合わなくちゃいけないんだと自分に言い聞かせました」

鼻を突きさすような強烈な死臭と人型――。同行した会社のマネジャーは、「俺は、怖いから嫌だ。代表がやれよ」と現場を見るとすぐに逃げだしてしまった。

しかし、小野さんは、ここでたじろいではいけないと思った。そうか、俺がやるしかない、これは俺に与えられた仕事なんだと覚悟を決めた。

「特殊清掃が終わって、ご遺族の方が『きれいになって良かったね』と涙ながらに喜んでる姿を見たら、この仕事っていいな、素晴らしい仕事だなと思えたんです。それからはずっとこの仕事をしている瞬間は時間も忘れて、集中していますね」

天職だと思った。

小野さんの手掛ける特殊清掃のほとんどが孤独死で、小野さんと同世代の30~50代の男性も多い。

「孤独死は心筋梗塞が多いんです。現場を見ていると、苦しい、助けてくれ!と、のたうち回って、頭を床に打ちつけた状態で天に召されていることも多い。何時間か何分か、ご本人が苦しんだだろうなと思われる形跡を現場からは、よく感じるんです。だから、孤独死は決して幸せだとは思わないよね。むくろのまま天に召されてそのまま発見されないんですから。現実問題としては、一種の迷惑がかかるわけ。だけど、ご本人のことを考えると、孤独の中で苦しかったんだろうなと思うんですよ」

それは、かつて死にたいと思っていた自分自身とも重なる部分がある。

作業工程で大変なのは、風呂場での水死だ。臭いが狭い空間にこもり、マスクをしても強烈な死臭が襲ってくる。浴槽の中で遺体がドロドロに溶けてしまっていることも多々ある。そのまま流してしまったら配管が詰まるので、昔は人海戦術で何十枚ものタオルでふき取っていた。しかし、現在はバキューム機で油を吸い取る技術を身につけた。

現場が悲惨であればあるほど、ご供養や作業には力が入るという小野さん。

「亡くなった方のために心を込めて、作業をさせて頂いています。最後、全部きれいになったお部屋と向き合うと、心から良かったですねと思うんです」

かつて夜空を見上げて宇宙という異世界に憧れた少年は、人の生死が交差する特殊清掃という異世界に生きがいを見いだし、今この瞬間も過酷な現場と向き合っている――。

1/8枚