連載

#162 鈴木旭の芸人WATCH

粗品MC『ドーピングトーキング』の魅力とは ネット番組だからこそ

“能動型の視聴者”を相手に番組制作

連載

#162 鈴木旭の芸人WATCH

“能動型の視聴者”を相手に番組制作

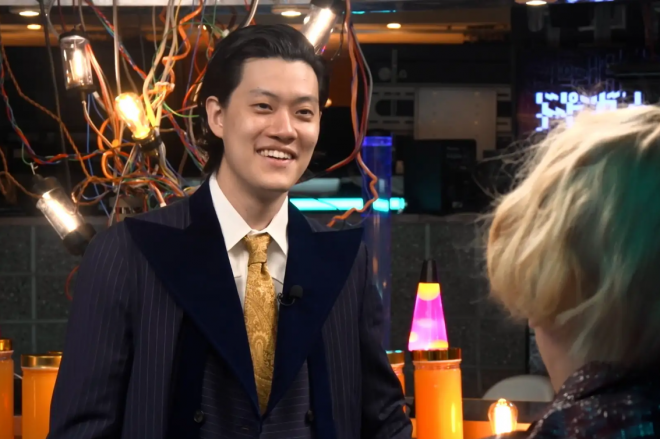

8月30日より、霜降り明星・粗品がMCを務める『ドーピングトーキング』(ABEMA)の配信がスタートした。この臨場感あふれる刺激的なトーク番組は、なぜ地上波ではなく、ネット配信で展開されたのか? 番組内容、地上波で放送されなかった背景、制作陣の活動から配信メディアの特性について考える。(ライター・鈴木旭)

※以下、ネタバレを含みます。

久々にほろ酔いで見たい番組が始まった。全8回のトークバラエティー『ドーピングトーキング』である。

番組の趣旨は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた総勢40人超えの芸人たちがエピソードトークを披露するというもの。つまり、話題作りのために語り手が体験した「非日常」を魅力的に伝えなければならない。インパクトの強いネタが揃うだけに、中身に負けない話術が試される番組だ。

現在、更新ペースは週1回。ワケあり客ばかりが集うアングラなバーを思わせる空間で、毎回珠玉のエピソードが繰り出される。そして、これを見届けるのがマスター(番組MC)の粗品という設定だ。

紅しょうが・稲田美紀の「港区のギャラ飲み女王」、ガクテンソク・奥田修二の「日本に実在した女スパイ」、ひつじねいり・松村祥維の「突如SNSに現れた芸人コンサル・天野川怜子を大追跡」、マテンロウ・アントニーの「実話ナックルズの真相を調査」など、現時点(3回分)でも胸躍るようなラインナップが並ぶ。

その中でも、恐怖とバカバカしさが同居するチャンス大城の「事故物件で1週間生活」がとくに印象に残った。

向かった先は、千葉県松戸市にある3階建ての一軒家。大城は「もう大島てるさんの(事故物件を示したサイト)でドーンッと出ますんで」と説明する。殺人事件が起きた物件なのだが、大城の表情や声のトーン、擬音と“独特の言い回し”によって凄惨な印象が遠のくのだから不思議だ。

その後、血と思われる痕跡を目撃したり、怪奇現象の「ラップ音」が鳴ったりと恐怖体験が語られるものの、たびたび緊張感を削ぐシーンが訪れる。

血液らしきシミが飛び散る壁のスマホ写真を共演者たちに見せ、ひとしきり盛り上がると、次の写真を探しながら「ほんだら、あのー……」と気の抜けたような声を出したり、普段から使っている初期型のシーパップ(睡眠時無呼吸症候群の治療に使う装置)が「プシュー……」と常時音が鳴るため、就寝時にはラップ音も聞こえず「事故物件にすごい向いてる」と熱弁したり。

誰もが珍しいエピソードや現場の臨場感で興味を引く中、いつもと変わらないスタンスで臨む姿が余計におかしかった。

見応えあるトークバラエティーであることは間違いないが、「絶対にテレビではできない内容か」と問われれば、すぐには首を縦に振れないところもある。

長尺のエピソードトークは『人志松本のすべらない話』(フジテレビ系)でよく知られているし、危険な地域や希少な生物などに迫る『クレイジージャーニー』(TBS系)、あまり世に知られていない職業にスポットを当てる『給与明細』(テレビ東京系、のちにABEMAで再開)といった番組は今でも根強い人気を博す。

『ドーピングトーキング』からは、こうした番組の要素を組み合わせた“テレビらしさ”を感じるのだ。

大まかなコンセプトは、昨年12月に放送された『オードリーの弾込めてきました』(フジテレビ系)と非常に近い。体を張って“トークの弾”を込めてきた芸人たちが、その実体験エピソードをMCのオードリー・若林正恭の前で披露。トークのポイントで短い映像や写真を表示し、話の信憑性を高める演出もよく似ている。

この手法は、テレビ東京で放送された昨年4月の『今日-1グランプリ』、および改題後の『即今日話』も同じだった。いずれも芸人たちが収録当日の0時以降に起きたエピソードを語り、その証拠を提出。話の面白さだけでなく、当日に起きた出来事を示すためにスマホ写真が使われていた。

ただし、『ドーピングトーキング』のように数十人規模の芸人にスポットを当て、長尺のトークのみで全8回の番組として構成する企画そのものが地上波では難しいのではないか。テレビでは特番なら長くとも2時間、週で放送回を分けたとしても全4回(1カ月分)のイメージが強いことから、ネット配信のほうがしっくりくる。

また、前述の『給与明細』がそうだったように、ニッチで刺激的なドキュメンタリーやリアリティーショーは配信番組へと移っていく印象も強い。地上波の場合、たまたま目に入ってクレームがつくこともあるが、配信なら最初から興味を持っている“能動型の視聴者”を相手に番組を制作できるからだろう。

粗品が『ドーピングトーキング』の記者会見で「内容的にも地上波では無理やろうな」と語っていたように、炎上リスクを避ける意味でも配信向きだと感じた。

他方、自粛明けのアンジャッシュ・渡部建やダンビラムーチョ・大原優一らが、まずは『チャンスの時間』(ABEMA)などの配信番組に出演し、‶ひたすらイジられる〟という禊を済ませて地上波復帰を目指す流れも定着しつつある。

コンプライアンス重視が叫ばれる昨今、今後こうした傾向はより顕著になっていくことが想像される。

『ドーピングトーキング』の総合演出は、『デマ投稿を許さない』や『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』などABEMAの話題作に携わってきた荒川慧介氏。監修は、『有吉ゼミ』や『有吉の壁』、『マツコ会議』(すべて日本テレビ系)といった番組を立ち上げヒットさせてきた元日本テレビ局員の橋本和明氏が担当している。

橋本氏は2023年に退社してフリーランスとなり、荒川氏がプロデューサーを務める『愛のハイエナ』で初めてABEMAの番組を担当。以降も『ゴールデンコンビ』(Amazonプライム・ビデオ)といった話題の配信コンテンツを手掛けつつ、並行してテレビ番組の制作も継続してきた。

多くの配信メディアは、テレビに比べて制作費も表現の自由度も高い。テレビ局出身のクリエイターたちが、そんな場所でコンテンツを生み出し始めたのは必然なのではないか。橋本氏は、2023年3月19日に掲載された「マイナビニュース」の取材でこう語っている。

コント師、俳優、TikTokクリエイターが異色のコラボを繰り広げる縦型ショートコント「本日も絶体絶命。」、『有吉の壁』から誕生した即興ユニット「京佳お嬢様と奥田執事」のメディアミックスなど、橋本氏は若年層向けのコンテンツも積極的に発信している。橋本氏自身が大学時代にコント集団を結成し活動していたこともあり、特にコント制作への情熱は人一倍強いようだ。

昨年、timelesz・佐藤勝利(プロデューサー)、ダウ90000・蓮見翔(脚本)と橋本氏(演出)の3人を中心とするライブを開催し、今年に入ってその公演内で結成したコントユニット「グラタングミ」としての活動を本格的にスタートさせると発表したことも記憶に新しい。テレビでコント番組が減少しているからこそ、メディアの垣根を越えたプロジェクトが目立つのだろう。

ここからは「目先の新しさ」よりも、「何を残していきたいか」を軸に活動しているように見える。

一方、『ドーピングトーキング』でMCを務めた粗品は、自身のYouTubeチャンネルの動画(『粗品のロケ』2025年9月3日配信回)の中で、「俺な、厳しい人に、ウワーって言うこだわり持ってる。こんなやつに今オファーしてくれるテレビの人とか配信番組の人を俺は大切にしようって前から決めてる」と語っていた。

配信メディアは、芸人とテレビマンにとって重要なキャリアのひとつでありながら、各々の個性や狙いを反映させやすい場所としても機能しているのではないだろうか。

1/5枚