話題

自転車の後部座席の子ども、大けがに注意 ポールと接触して骨折も

事故は5年で200件を超えています

話題

事故は5年で200件を超えています

「自転車の後部座席の子どもが障害物(車どめやポール)と接触・衝突し、太ももの骨が折れる事故が増えています!」。8月中旬、日本小児救急医学会のXアカウント(@jsepsns2024)が注意を呼びかけました。保育園や習い事への送り迎え、遊びに行くときの交通手段として欠かせない子乗せ自転車。どんなことに気を付けなければいけないのか、医師に取材しました。

「太ももの骨(大腿骨)は体の中でも一番大きな骨で、大きな力を加えない限り簡単には折れません。骨折した場合、元の生活ができるまで半年かかることもあります」

東京都立小児総合医療センター救命救急科の医師で、日本小児救急医学会のSNSを担当する岸部峻さんはそう話します。

「多いのは車どめや自転車が入りにくいポールの隙間を自転車が通ろうとして、子どもの足が引っかかってしまうケースです。看板の支柱や電柱でも起きています」

後部座席に子どもが座っている状態で、すねの辺りがポールなどの障害物に引っかかって進んでしまうと、大腿骨に力がかかり折れてしまうと考えられるそうです。

医療機関を受診した事故の情報を収集する「医療機関ネットワーク」には、自転車後部に子どもを乗せて走っていた際の事故情報が2019年度以降の5年間で、207件寄せられています。

事故の原因は、子どもの足が車輪に巻き込まれる事例が78件(38%)、転倒が63件(30%)、子どもが体を自転車の外に出してしまう「はみ出し」が37件(18%)、車両との接触が27件(13%)でした。

けがの内容では、「はみ出し」の約半数が骨折していて、ほかの事故よりも重篤なけがを負う危険性が高くなっています。

「はみ出し」によるけがの部位は、「大腿・下腿」が22件(60%)を占め、「頭部」が9件(24%)と続きました。

国民生活センターによると、子どものはみ出しによる事故では次のような事例があったそうです。

「保護者の運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に乗っていた。右側に寄ったところ、子どもの右足とガードレールが接触して受傷した。足を置くところから足を出してぶらぶらさせていたところを後ろから兄が目撃していた。右大腿骨遠位部骨折。約3週間入院」(2023年11月、4歳女児)

「保護者の運転する電動アシスト自転車後部の幼児用座席に乗っていた。右折する際に車体がふらついてポールに子どもの右膝が接触し、股関節を開く形で受傷した。右大腿骨骨幹部骨折。約2カ月間入院」(2023年2月、6歳男児)

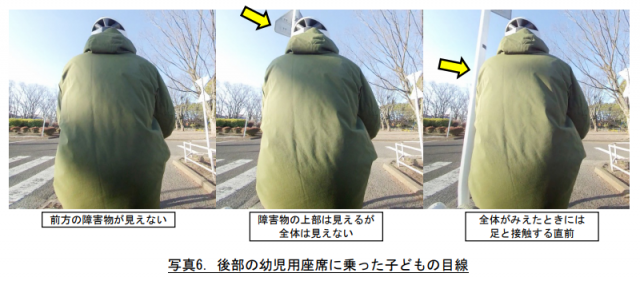

国民生活センターが2023年12月~2024年3月に再現テストをしたところ、後部座席に乗った子どもは、運転する大人の体に遮られて前にある障害物が見えにくいことが分かりました。

製品安全協会が定める「自転車用幼児座席のSG基準(CPSA0070)」によると、自転車の前部に取り付ける座席は「1歳以上4歳未満」「目安身長100cm以下」。後部に取り付ける座席は「1歳以上小学校就学の始期に達するまで」「目安身長120cm以下」とされています。

しかし、メーカーによって、後部座席は2歳からの使用を推奨したり、前後に2人子どもを乗せる場合は合計30kgまでといった基準を設けたりしているため、安全のために確認が必要です。

東京都立小児総合医療センターの岸部さんは、「最低限のこととして、後部座席に乗れる子どもの基準は守りましょう。小学生の体格では足がはみ出てしまうこともあります」と指摘します。

「足はフットレストにしっかり置き、外にはみ出さないようにする」が基本ですが、子どもに注意してもなかなか行動を制限することは難しい現実もあります。

保護者へ向けては「狭い場所を通らなくてもいいよう別の道にしたり、通る場合は降りるかゆっくり通過したりしていただくと事故のリスクを減らすことができます」と呼びかけています。

1/8枚