連載

#36 #令和の専業主婦

〝小1の壁〟直面、理想の働き方は 立って朝食…「息する暇もない」

「定時ダッシュ」の後に保育園、学童へ…

連載

#36 #令和の専業主婦

「定時ダッシュ」の後に保育園、学童へ…

共働き家庭の頭を悩ませる「小1の壁」。壁をつくる一つの要因として、子どもの居場所問題があります。子どもの登下校の時間と親の就業時間がすれ違うことで、親の就業形態を調整する家庭も。10年以上前に「壁」にあたった女性たちは、いまも続くこの状況に、在宅勤務などの柔軟な働き方が、より浸透することを願っています。

保育園では、働く親の始業時間に間に合うよう、朝早くから保育を開始し、場合によっては「延長保育」などで夜の時間帯まで子育てに伴走してくれる保育園もあります。しかし就学後は状況が一変します。小学1年生の最初の頃は、給食が終わってすぐ下校という時間割が組まれる場合もあります。学童保育はあるものの不足している実態もあり、放課後の居場所問題も発生します。

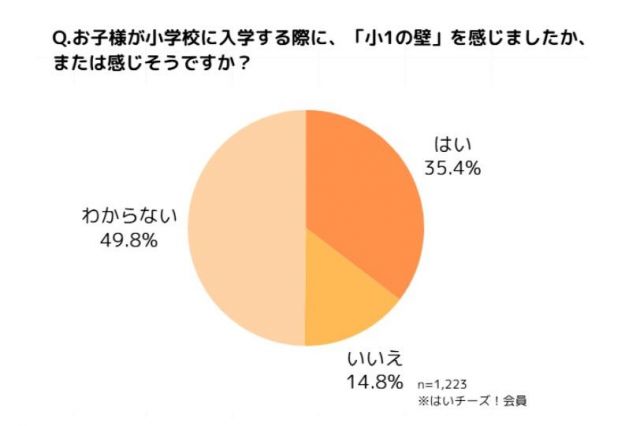

子ども向けの写真提供サービス「はいチーズ!」などを展開する株式会社「千」は、子どもを持つ保護者1223人に向けて、「小1の壁」に関しての調査を行いました。

そのうち、「小1の壁を感じた」もしくは「感じそう」と答えた人は、全体の35.4%。一方、「わからない」と答えた人が約半数に上りました。

実際に感じた、もしくは感じそうな「壁」について聞いたところ、最も多かったのは「放課後の居場所の手配・確保」で15.9%、次に「長期休暇の子どもの世話」(14.5%)でした。

千の担当者は「働きながら子育てを続ける家庭にとって、学校の終業後や長期休暇中の子どもの過ごし方は、仕事との両立を左右する現実的なハードルとなっている」としています。

「壁」による就労形態の変化についても聞きました。

「小1の壁を感じる」と回答した保護者のうち、小学校入学前に、「正社員・契約社員・業務委託」だった人の割合は62.8%でしたが、入学後には、61.1%に微減しました。

一方、「派遣社員・パート」が15.3%から17.1%と増加する結果になりました。

担当者は「より柔軟性のある働き方が微増する結果となりました。このわずかな変化には、保護者が働き方を変えざるを得なかった現実が表れています」とコメントしています。

現在は、高校生と小学生になる二人の子を育てる40代の女性は、約10年前と5年前に「壁」を経験しました。女性にとっての「壁」は、第1子が小学1年生になったときの朝と夜でした。

正社員だった10年前、朝は保育園児と小1の子を、夫婦それぞれで分担して送り届けていました。

小1の子の登校後の出社では、女性の勤務時間が確保できなかったため、朝は早めに登園できる下の子と共に家を出る毎日。

「下の子は比較的大人しかったので、ベビーチェアに座らせて朝ごはんを食べさせながら自分の身支度をしていたように思います」

「上の子は今考えると、就学したてでママにかまってほしかったのでしょうね。上の子の話し相手をしていて、眉を書き忘れたり、アゴから下にファンデーションを塗り忘れたり……。座って朝ごはんを食べた記憶がないですね」

女性は、勤務時間が終わると「定時ダッシュ」。

延長なしの下の子の保育園の退園時間は午後5時半で、その30分後には学童のお迎えでした。

当時を振り返り「きつかったです」と一言。

「仕事はチャイムと同時に、やっておきたいことが終わったか終わってないかは関係なく終了。『息をする暇もない』と当時、友だちに言っていたそうです」

子どもたちを連れて帰ると、だいたい午後6時半ごろ。

「勢いよくご飯、お風呂と済ませ、子どもを午後9時までに寝かせて、私もほぼそのまま寝ていました」

一方で、上の子の就学に際して、「夫婦で特に話し合いはしていない」としつつ、女性が保育園、夫が小学校という分担はゆるやかにあったそう。

上の子が1年生の時にPTAの役割が回ってきましたが、それも夫にまかせ、個人面談なども夫が行く割合が高かったそうです。「最初にその空気感を作れたので、何とか乗り越えられたのかもしれません。夫も(夜のPTAの会合時など)駅から小学校まで何回か走った、と言ってました」

家事についても、食器洗いと炊飯器セットは朝も夜も夫の役割でした。

私生活をギリギリで回していた一方で、仕事ではひずみもあったそう。

「当時はチームで仕事する機会が少なかったので、夫からすると私は融通が効くように見えていたようです」と女性。ですが、実際はお迎えに間に合いそうもないときは、同僚に後片付けを頼んだりするなど、「いま思えば『申し訳ない』ばかり言っていました」。

「一番悔しかった」と振り返るのは、午後5時以降の会議にまったく参加できないことと、同時刻以降にパソコンにメールが来ていても見ることができないため、翌日、パソコンを開く前に同僚から「あれ、どうなりました?」と聞かれることでした。

「当時の会社は、在宅勤務の制度がなく、情報収集に遅れが出るのがストレスでした」

その後、コロナ禍を経て在宅勤務が浸透。女性自身も転職し、在宅勤務を使いながら仕事をしています。

「いまは家族でご飯を食べたあとにも仕事をし、夕方以降の周囲の仕事の動きもわかるし、ある程度落ち着いて翌日の準備ができて、いい感じです」

10年前を振り返り、「毎日、仕事をした後に保育園と学童に迎えに行くのは体力的にしんどかった」。会社に在宅勤務制度がある場合は制度をうまく利用してほしいと話します。「周りが使っていないと、気が引けるかもしれませんが、制度を使うことで自分の気力や体力が温存され、仕事にも良い効果があることを伝えたいです」

勤務先に、小学生の子どもを持つ親の時短勤務制度がなかったことで、働き方を変えた人も。

現在パート勤務をする女性は15年ほど前、正社員として働いていた職場に、小学生の子どもの育児のための時短勤務制度がなかったことで、子どもの就学前の転職を決意しました。

女性は「学齢期の子どもや、平日の特に夕方以降に子どもに関わる父親の割合は、それほど多くないのかなと感じています」と、性別役割分担が負担の「小1の壁」の要因の一つである可能性を考えます。

「育児はまず女性がなんとかするだろうというような気持ちが世間には残っていたり、女性側も、『自分がなんとかしなくては』と思う結果、仕事のボリュームを落とすのかもしれません」。自身も、子どもの就学前に、通勤時間がかからない自宅近くの会社でパートタイムで働き始めました。

子育てと仕事の両方がある生活を維持するため、学童の増加や、育児中の従業員の子どもが小学校低学年のうちは、在宅勤務や時短勤務などの働き方が柔軟に選べる環境が浸透することを願っています。

「働く側も雇用側も、いまのキャリアだけ見ると納得いかないこともあるかもしれませんが、育児期間もキャリア形成の一つだと考えられたらもう少し働きやすくなる気がします」と話します。

1/34枚