連載

AEDはどこにある? 設置場所のマップありすぎてわからないを解消

2026年春に、複数あるマップがひとつに統合されます

連載

2026年春に、複数あるマップがひとつに統合されます

日本全国に推計71万台設置されているというAED(自動体外式除細動器)。家の周りのどこに置かれているか、すぐに答えられますか? AEDを探すときに参考になるのが、設置場所が登録されたマップです。しかし、AEDの関連団体や自治体ごとにいくつもマップがあり、どれを参考にしたらいいのか迷ってしまいます。そんな課題を解決するべく、2026年の統一に向けて計画が進み始めました。

「現在、世の中に複数のAEDマップが存在しています。使う側からすると、マップは一つであってほしい。日本の救命のインフラを築く上で非常に重要ではないかと考えています」

8月下旬、東京都内でAEDマップの統合に向けたシンポジウムが開かれ、日本AED財団理事長の三田村秀雄さんがそう話しました。

AED財団によると、日本救急医療財団や電子情報技術産業協会など関連団体と協力し、2026年の春以降、順次AEDマップを一つに統合した「オールジャパンのAEDマップ」を作ることが決まったそうです。

昨年、一般市民がAEDを使えるようになって20周年の節目にマップの統合について議論が進んだといいます。

これまで市民がAEDを使って救った命は、8000人を超えます。実際、マップでAEDの位置を把握していたため助けられた命もあるそうです。

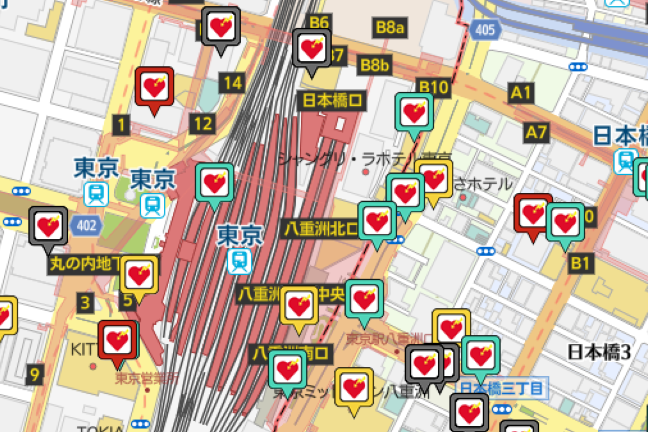

現在、全国のAEDの設置場所が登録されている主なマップは三つ。

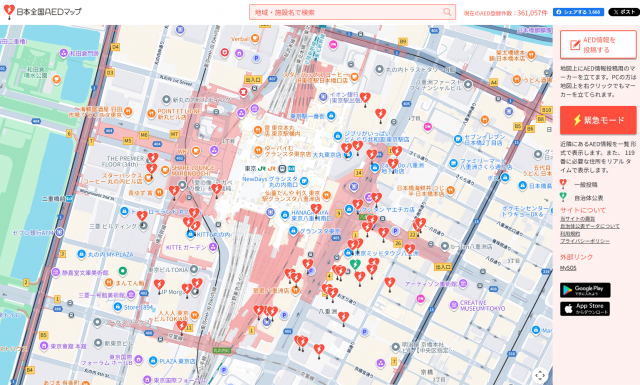

日本全国AEDマップ(約36万件/株式会社アルム)と、全国AEDマップ(約36万件/日本救急医療財団)、AED N@VI(約6万件/日本AED財団)です。

自治体が公表しているデータや一般の人の申告などをもとに作られていますが、それぞれのマップで情報は統一されていません。

日本では現在、推計71万台のAEDが街中に設置されていると言われています。

「日本全国AEDマップ」と「全国AEDマップ」はその半数が登録されているはずですが、なかには6~8年の耐用年数を超えたあと更新されておらず、新しいAEDに交換されたのか、廃棄されたのか、不確かなケースもあります。

「全国AEDマップ」では、設置後の年数や備品の有無といった情報が確認されているものは約7万件でした。

また、この三つのマップのほか、独自にAEDマップを作成している自治体もあります。いざというとき、ユーザーがどのマップを参考にしたらよいかわからないという課題がありました。

AEDの関連団体には「どのマップを使えばいいのか」という疑問や、AEDを購入した際に「どのマップに登録したらいいのか」といった問い合わせがあったそうです。

AED財団によると、現在公開されているマップのデータなどをもとに来春「全国AED設置情報データベース(仮)」を作成し、「日本AEDマップ(仮)」のアプリをリリースするといいます。マップはインターネット上でも検索できるそうです。

今後は消防や行政機関などへ情報提供できるように設置台数を増やしたり、情報の精度を改善したり、5年かけて機能をアップデートしていく予定だといいます。

そのためにも今後AEDの新規購入者や一般の人への周知に力を入れるそうです。

総務省消防庁によると、2023年に心肺停止で一般の人に目撃された2万8354人のうち、市民が救命処置をしたのは1万6927人。そのうち、1カ月後の生存者は2511人(14.8%)で、社会復帰できたのは1697人(10%)でした。

一方、一般の人が心肺蘇生をした1万6927人のうち、AEDで電気ショックを施された例は1407人でした。そのうち1カ月後に生存していたのは763人(54.2%)で、社会復帰できたのは632人(44.9%)でした。心停止から1分ごとに救命率は10%ほど落ちるとされていて、すぐにAEDを使う重要性がわかります。

AED財団専務理事で京都大学教授(蘇生科学)の石見拓さんは、「マップを一つに統合することでみなさんが迷わず情報にアクセスできるようになり、AEDの利活用が促進されることをめざしています。一人でも多くの人の命が助かるきっかけにしたい」と話しています。

1/16枚