ネットの話題

巨大地震描いたゴルゴ13作者の名作「サバイバル」50年経て再び脚光

ネットの話題

ゴルゴ13や鬼平犯科帳で知られるマンガ家のさいとう・たかをさん(1936~2021)の作品のひとつに、大災害を生き抜く少年の姿を描いた「サバイバル」という少年マンガがあります。発表から50年を前に、この作品に改めて光が当たっているといいます。

サバイバルは、1976年~1978年にかけて週刊少年サンデーで連載されていた作品です。ゴルゴ13や鬼平犯科帳は青年マンガ誌に掲載されていましたが、劇画調のサバイバルは少年マンガ誌に連載されていました。今は名探偵コナンやMAOが載っているマンガ雑誌です。

ファンの間では名作として語り継がれてきたサバイバルですが、知名度の極めて高いゴルゴ13や鬼平犯科帳と比較すると、知る人ぞ知る作品でした。

その作品をテーマにした特別展が今、東京都豊島区のトキワ荘通り昭和レトロ館で開かれています。また、ローソン限定の廉価版コミックスの発売も始まりました。主人公のアクリルスタンドなどの関連グッズも販売されているといいます。

SNSには、サバイバルを改めて読み返したという人らの感想が投稿されています。

「子供の頃、読んで驚愕(きょうがく)したなぁ。 これと同じことが起きそうな昨今」「サバイバルの主人公はメンタルもフィジカルも順応性も化け物やな」「サバイバル今また読みたいな」

半世紀も前の作品がなぜ、今改めて注目されているのでしょうか。

サバイバルは、巨大地震に遭遇して孤立したひとりの中学生が、様々な困難を乗り越えて家族との再会をめざす物語です。

主人公の中学生は、切手収集が趣味のごく普通の少年でした。ある日、友だちと洞窟探検をしているさなかに巨大地震に襲われました。外へ出てみると、陸続きだったはずの場所が周りを海に囲まれた孤島になっていて、しかも周囲には誰もいない、孤立状態になってしまいました。

余震が続く中、たったひとりで始まったサバイバル生活。島に流れ着いた少女との出会いと別れ、大量発生したネズミとの戦い、富士山の噴火…襲いかかる様々な困難に直面しながら家族との再会を目指してたくましく生き抜き、失敗を積み重ねながら生き残る術を身につけていきます。

特別展の企画・制作も担当した一般社団法人マンガナイトの代表理事でMANGA総合研究所副所長理事の山内康裕さんは、サバイバルの魅力について、こう話します。

「災害がもたらす数々の困難に見舞われながらも希望を捨てず、生き抜く力を信じて歩んだ主人公の姿は、連載開始から50年を経た今こそ私たちに大きなヒントを与えてくれると思います」

山内さんは、サバイバルが描かれたのが阪神・淡路大震災が起こる18年前だったという先進性を指摘します。当時は、災害や被災後の生活を描くようなマンガは今ほど多くはなかったといいます。

「さいとう先生の作品は物事の根源的なところを突いてくる。50年前の作品ではあるが全く古びない。今読んでも得るもの、学べるものは大きいです」

サバイバルが連載された1970年代は、ベトナム戦争やオイルショック、光化学スモッグや四日市ぜんそくなどの公害が社会問題になった時代です。

そうした世相を背景に、「1999年に人類が滅亡する」とうたった五島勉さんの「ノストラダムスの大予言」や、小松左京さんのSF小説「日本沈没」がヒットしました。

さいとうさんは、2004年の著書「さいとう・たかをのゴルゴ流サバイバル人生論」という本の中で、サバイバルを執筆した動機について語っています。

さいとうさんは人類について、「地球に一時的に居候させてもらっている間借り人」と位置づけ、それを分かった上で謙虚に生きることが必要だと考えていました。

そうした謙虚さがなければ「地球が怒って荒れ狂うのも無理はない」と考えていたそうです。このことに読者にも気づいてもらいたいという思いから、サバイバルを執筆したそうです。

社会に終末思想が広がる中、文明への危機感というメッセージを託したサバイバルでしたが、さいとうさんの抱いた危機感は、当時の読者にはあまり受け止めてもらえなかったようです。

さいとうさんは1992年に発表した随筆の中で、「ある程度の反響はあった」としながらも、「今のように地震に対する恐怖感や科学を失った人間の重大性にはあまり気づいていない時分のことだったから、期待したものからはほど遠いレスポンスしか得られなかった」と振り返っています。

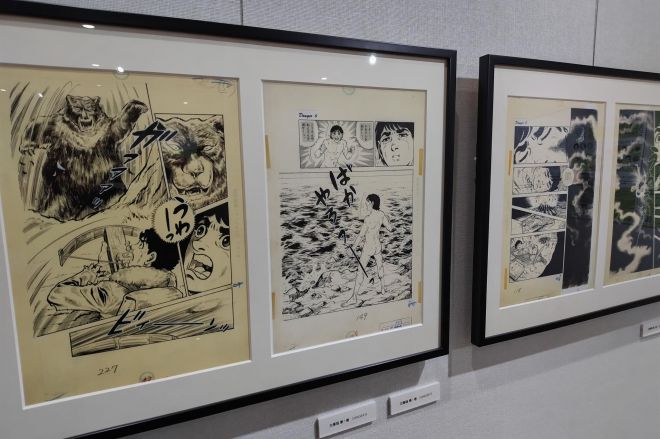

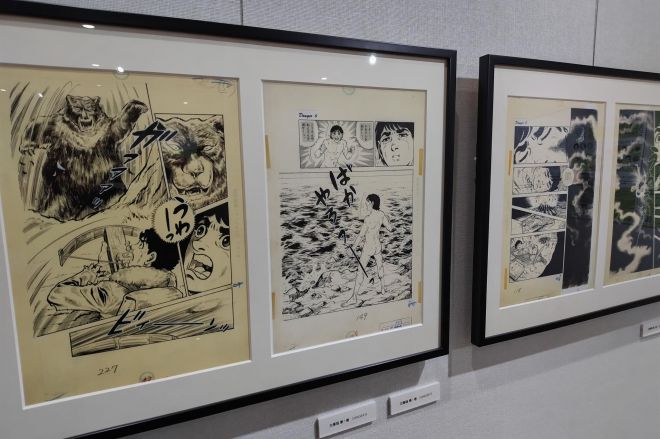

特別展「サバイバル 生き抜く力を、すべての人に」を訪ねました。書き込みなども含め生原稿を忠実に再現した複製原画で主人公の歩みが再現され、主人公がどうやって震災後の過酷な状況を生き抜いていったかを追体験しました。

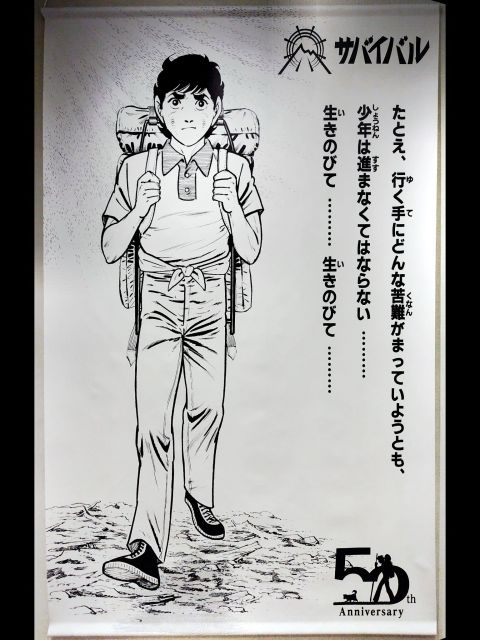

会場には、「アナログVRボックス」なるアトラクションもあり、大量発生したネズミとの戦いなどを疑似体験することもできました。会場に掲げられた「たとえ、行く手にどんな苦難がまっていようとも、少年は進まなくてはならない……生きのびて……生きのびて……」という言葉が印象に残りました。

サバイバルの連載が始まってから来年で50年。1999年に人類は滅亡せず、2025年7月5日の「大災難」も起きませんでしたが、トカラ列島の群発地震やカムチャツカ半島地震が発生し、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震、富士山の噴火、異常気象など様々な災害リスクに直面し続ける状態が続いています。

山内さんは、東日本大震災や能登半島地震を経験した今こそ、サバイバルは読まれるべき作品だと強調します。

「現在の社会は、首都直下地震や南海トラフ巨大地震など巨大地震が遠い未来ではなくいつ来るかもしれない状況の中にあります。大災害が起きたとき、どういう心構えで乗り越えていくのか。50年前の作品ではあるけれども、サバイバルの主人公は困難の中でも前を向いて乗り越えていきました。そうした生き方は、現代を生きる人々にとっても参考になるところがあるのではないでしょうか」

1/6枚