話題

がんを書いてきた私が乳がんに…書けなかった〝孤独と絶望〟の体験記

乳がんと診断されたライターの女性は、闘病記を書けずにいました。

話題

乳がんと診断されたライターの女性は、闘病記を書けずにいました。

ライターとして、がん検診や治療法の記事を執筆してきた藍原育子さんは8年前、乳がんの診断を受け右胸を全切除(全摘)、再建手術を受けました。自身の体験記をまとめようと思いましたが、「書けなかった」と話します。

ホルモン治療は5年間続きました。がん再発や転移の不安にさいなまれ、体調も崩しがち。仕事を続けることに支障も出て、妻や母親としてのあり方にも影響を及ぼしました。

苦しみの中で「キャンサーギフト(がんの贈り物)なんてないよ……!」という言葉があふれ出ました。「がんになってこそ与えられる幸せがある」。そんな意味で使われる言葉です。このセリフを絞り出した時、藍原さんは本心と向き合えたそうです。

藍原さんが乳がんと診断されたのは、2013年秋のことです。

時計の針は午後4時を指していました。長女のお迎えまで1時間。そんな時間感覚は残っていた一方で、「がん患者」という言葉は腑に落ちないままだったそうです。

がん検診を啓発する記事も書いてきた藍原さんは、検診を受けていました。「良性腫瘍」が見つかり、念のためと自ら申し出て詳しく調べてもらったところ、「悪性」だと告げられたのです。

悔しさも、やり場のない怒りも、ない交ぜになったそうです。

「叫び出したい衝動と、しんしんと募っていく不安とがありました」

「初期」と言われましたが、がんの情報を検索する日々。「闘病ブログ」が途中で終わっていると、命が尽きたのかもしれないと恐怖が広がる自分がいました。

どんな治療法にするか。

藍原さんはセカンドオピニオンも求め、右胸を全部摘出した上で、乳房再建手術を受けることにしました。

手術は無事に終わりました。転移も見つかりませんでした。

ところが、退院後こそ困難の始まりでした。

長女を保育園に送り、仕事をして家事をする――。そんな日常が戻ってきたように思いました。

ですが、術後は胸の痛みで腕が上がりにくくなったり、しびれたりしました。パソコンを使うので、仕事がままならない時期もありました。

夜も眠れず、体のだるさは抜けず。髪もコシがなくなり、量が減ったと感じました。鏡に映った自分の姿にショックを受けました。

入院生活の反動か、保育園児だった長女は藍原さんから離れませんでした。自身に万が一があった時のことを考え、「強い子に」と習い事の体験教室に連れていきますが、ことごとく空振りに終わりました。

夫は子育てにも積極的で、精神的なサポートをしてくれました。それでも、出版社勤務で当時は昼夜逆転の生活。仕事と子育てに療養も加わり疲れ果てた藍原さんは、いら立ちをぶつけたこともあります。

がんの再発や転移がないか確認をする検査は半年に1回ほど。その間、大きな不安が何度も、何度も押し寄せます。

「このサプリメントで再発を防げます」

「この水でがんが小さくなります」

がんに関する記事を書いてきた藍原さんは、頭では「まやかし」だと分かりました。それでも、そうした情報にひかれてしまう気持ちもあったと話します。

ある時は、友人に占師を紹介してもらい、「未来」を教えてもらおうとしました。4万円を支払いました。

「『おかしい』という気持ちはあります。それでも『すがりたい』という思いもあって、引き裂かれるようでした」

そしてこう続けます。

「どうか、バカらしいと一蹴しないでください。周囲の人は、再発や転移の不安といった患者さんの気持ちに寄り添い、その上で正しい情報を届けてほしいと思います」

不安に押しつぶされそうだった藍原さんですが、うまく気持ちを吐き出すことができませんでした。

ある時、友人にがんを打ち明けると、「かわいそう」という言葉が返ってきたそうです。

藍原さんは、その言葉を受け止められませんでした。

「『普通』でいたい。そういう気持ちがあったのだと思います」

藍原さんは当時の心境をそう振り返ります。

がんが見つかる前のように、仕事をバリバリとして、子育てもしたい。けれども、そんな「普通」はもう戻らない。それは分かっている。

心の中でせめぎ合いながら、認めたら「負け」だとあらがってきた藍原さんは、友人の「かわいそう」という言葉に、不意に「負け」を告げられたような気がしたのです。

それでも心身は限界を迎えていました。退院から1年半ほど経った頃、「精神腫瘍科」を受診します。心理療法や薬物療法を通じ、不安や不調など、がんのつらさを和らげることを目的にした治療を受けられます。

「キャンサーギフトなんてないよ……!」

医師を前に、藍原さんは、押し込めていた感情があふれ出しました。

世の中には、「がんを乗り越えた」と言う人もいる。私だって、そんな気持ちでありたい。でも、日常は変わってしまった。「キャンサーギフト」なんてなかった。いらない。がんに、なりたくなかった――。

そうして藍原さんは自らの気持ちと向き合い始めます。

「普通」を失うのがこわくて周囲にがんを打ち明けられなかった。誰かに「大丈夫」と言ってほしくて「まやかし」にもすがった。孤独と絶望を感じていて、家族を恨み、悩んだ。

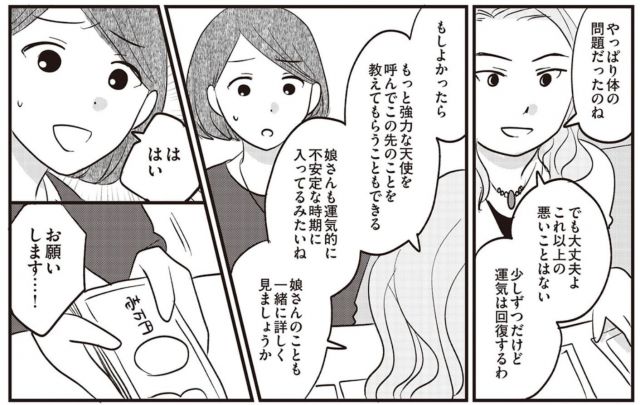

「書けなかった」体験記は、そんな気持ちをつづるうち、『がんの記事を書いてきた私が乳がんに!?育児があるのにがんもきた』(KADOKAWA)としてまとまりました。藍原さんが原作を書き、内野こめこさんの漫画でコミックエッセーとして出版されたのです。

藍原さんが医師に取材し「患者を傷つけるNG言葉」や「『家族だったら助けてよ』の気持ちがつらさに」などのタイトルで「がんとの向き合い方」というコラムも執筆しています。

「キャンサーギフト」とは言いたくない。でも、がんを患った自分として、妻として、母親として、自らの人生を編み直し、「再生」していく過程はあったと、藍原さんは言います。

「あとがき」にこんな文章を寄せました。それは、過去の自分に語りかけるようでもあります。

1/31枚