コラム

「一人で生きられない」のは罪? 祖父の葬儀で見かけた白杖の人たち

頼ることを恥じなかった私のヒーロー

「一人で生きていけないなら、死んだ方がいい」。障害や難病を持った人が巻き込まれる痛ましい事件が起きるたびに、ネット上でそんな言葉を見かける。でも、それは違うといつも感じる。そう思うのは、障害があって一人で生きられなくても、人に頼り、頼られ、必死に生き抜いた「ヒーロー」が身近にいたから。(朝日新聞記者・興津洋樹)

そのヒーローの名は若狭恒雄。私の祖父だ。祖父は1931年、福岡市近郊にあった村で生まれた。幼い頃は農家になる夢を持つ少年だった。

戦後すぐの1947年頃のこと。当時15、16歳の祖父は、友達と馬に乗って遊んでいたところ、振り落とされて頭を打ってしまった。打ちどころが悪く、徐々に片目から視力が悪くなっていった。手術も受けたものの、後に両目の視力を失った。

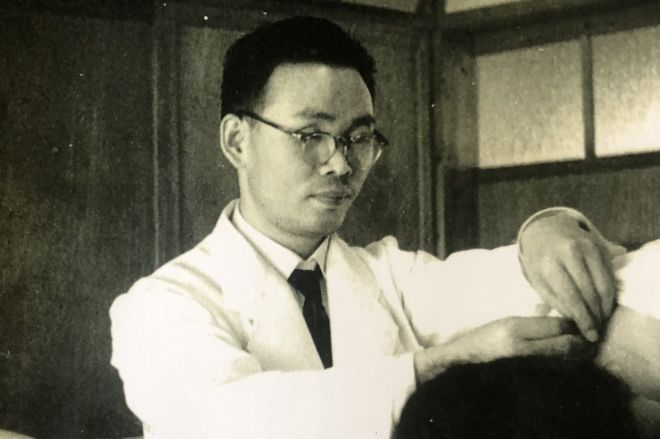

18歳で盲学校に入学し、点字や鍼(はり)治療のやり方を教わった。ある日、学校で点字の本を読んでいるとき、一つの記事が気になった。そこには「東京・世田谷にある鍼の研究所では、目の不自由な人たちが寮で生活しながら高度な鍼を学んでいる」と記されていた。

祖父はびびっときた。「自分も東京で高度な鍼を学びたい」。家に帰り、研究所に行きたいと父親に話した。

でもこれは65年ほど前の話。東京に行くのも今みたいに簡単ではない。「自分で上京資金として3万円貯めたら行ってよかよ」と父親。当時でいえば高額な金額に祖父は驚きながらも、盲学校で覚えた鍼やマッサージで資金を稼ぐ決心をした。

村の人々に声をかけてまわり、実家の離れを使って鍼やマッサージをした。気づけば、たくさんの人が力になってくれた。せっせとお金を貯めていき、目標額に到達。1955年に研究所へ入所することになった。

弁当数個を手に一人で汽車に乗り、1日以上かけて東京へ。荷物を置くときは付近の人が手を貸してくれたり、トイレにも連れて行ってもらったりと、多くの人の力を借りながらの旅路だった。

「自分にできることは鍼しかない。とことん腕を磨こう」と、必死になって学んだ。だんだんと腕をあげていき、著名人に治療をしたこともあった。

生活は、目が不自由な同じ志の仲間といつも一緒。仲間と新宿に食事に繰り出したり、観光したり、青春の1ページを過ごした。訓練のために仲間同士で鍼をしあうことも多く、その過程で長野県出身の全盲の女性と仲良くなり、結婚するに至った。

東京で3年間学んだ後、福岡市で鍼治療院を開業した。26歳の時だった。

まず、上京資金作りのときに協力してくれた人たちが来てくれた。その後、だんだんと口コミが広がっていき、予約でいっぱいになるようになった。

夫婦で治療院を切り盛りしながら、一人娘も育て上げた。そして、その娘が結婚し、私が生まれた。

祖父は治療院を営みながら、一人や、時には夫婦二人だけで飛行機や新幹線に乗り、東京をはじめ全国各地に足を運んでいた。一人で移動できていたのも、「手助けしましょうか」と声をかけてくれた人たちの力があってこそだ。声をかけられないときでも、祖父は相手の雰囲気を感じ取り、頼っていいと感じたときは積極的に手助けをお願いしていた。

私は子どもの頃、祖父がなんのために遠くに出かけているのか知らなかった。「お土産を買ってきてくれてうれしいな」と、思っていたくらいだ。後に知ったのだが、祖父は鍼を学んだ研究所関係の同窓会や会議などに加え、研究所の仲間や後輩たちのところを訪ねてまわっていたのだった。

仲間たちも祖父と同じように地元に戻り、治療院を開いていた。でも、中にはあまりうまくいっていない人もいた。祖父はそういう人たちに、寄り添いたかったのだと思う。そして、祖父も仲間に会うことで励まされていた。

祖父は84歳まで現役で治療を続けたが、だんだんと病気がちになり治療院を閉院。今年6月、88歳で亡くなった。

告別式には、白杖を手にした人たちの姿もあった。祖父と同じ目が見えないという境遇で、互いに励まし合いながら生きてきた人たちだ。私は彼らを見て、祖父が視覚障害者だったことをあらためて実感した。

一緒に暮らしていると、祖父が目が見えないのは当たり前のことになっていて、それ自体を忘れそうになることも多かったからだ。

私が幼い頃、祖父はよく隠れんぼの相手をしてくれた。今思えば不思議に感じるが、祖父は隠れんぼの鬼がとても得意だった。

こっちは子どもなので、祖父の目が見えないこともお構いなしで、手加減することなく家中の部屋を使って全力で隠れる。例えば押し入れの奥深くに。でも、いつも祖父は私のことをすぐに見つけてしまった。「ほら、見つけた」と、うれしそうな笑顔だ。

目が見えない分、聴覚や嗅覚など、あらゆる感覚を働かせて、私を探してくれていたんだと思う。その姿は、私にとっては「ヒーロー」だった。

同じように感覚をフルに働かせて、患者の患部はもちろん、困っている人のこと、全国でもがいている仲間のことも見つけていたんだと思う。

私も社会人になって数年は、自分ひとりで頑張っているんだと思ってしまっている時期もあった。一人で無理をし、つまずいてしまったこともあった。そんなとき、祖父はすぐに気がついてくれて、こう言った。「大丈夫やから。一人やないんやけん。何にも心配することないけんね」

その言葉を聞いて、みんなで励まし合いながら生きていることを実感できた気がする。そんなことが何度もあり、そのたびに救われた。

熱心なクリスチャンだった祖父の口癖は「感謝」だった。目が見えなくなったことも神に感謝していると言って「見えない自分だからこそ、できることはないか」といつも考えていた。道中などでいつも色々な人に助けてもらっていたことにも、とても感謝していたのだと思う。

祖父自身も多くの人から感謝されながら、天国に旅立っていった。

「一人で生きていかないといけない」「人様に迷惑をかけたくない」と言う人がいる。でも、本当に一人で生きている人なんているのか。迷惑を一切かけないで生きている人なんているのか。いないと思う。

もちろん、障害や病気によっては、その苦しさから絶望してしまう人はこれからも出てきてしまうだろう。だからこそ考えたいのは、それは障害や病気のせいなのか、その人が置かれている環境や社会のせいなのか、ということだ。

絶望の淵にいる人が目にするかもしれないネットなどでは、今も過激で偏った発言が飛び交っている。悩んでいる当事者を永遠に孤立させるような言葉を投げつける前に、もう一歩、想像力を働かせることはできないだろうか。

目に見える障害、見えない障害、障害や病気とされていないけれど、大きな苦しみを抱えている人。そんな人たちが誰ひとり取り残されない社会にしていきたい。

私のヒーローだった祖父。隠れんぼのとき、あらゆる感覚、想像力を働かせて私を見つけてくれた祖父。私が苦しんでいるときも、すぐに気がついてくれた祖父。新聞記者として、少しでもそんな祖父に近づきたいとあらためて思う。

1/7枚