IT・科学

コロナで生まれた「醜悪な振る舞い」 他人に苛立つことで得る幻想

やがて現れる「ニューノーマル・ポリス」

IT・科学

やがて現れる「ニューノーマル・ポリス」

新型コロナウイルスによって引き起こされたのが、「自粛警察」と言われる過剰な反応です。評論家の真鍋厚さんは、自分の人生をコントロールできていると思っていた生活の基盤が崩れた不安を、他人に苛立つことで解消しようとする「醜悪な振る舞い」になったと指摘します。見落とされていた「自然の都合」を突きつけられた私たち。やがて現れる「ニューノーマル・ポリス」にどう向き合えばいいのか。「コロナ的なもの」との付き合い方について、真鍋さんにつづってもらいました。

新型コロナウイルス感染症によるパンデミック(世界的流行)が始まった当初から、わたしたちは「未知の感染症」がもたらす不安とストレスにあまりに無防備でした。そのために感情が高ぶって誰かを傷付けたり、過剰反応と思える言説に振り回されたり、数え切れないほど多くの過ちを犯しました。

「人種差別」「デマの拡散」「買い占め」「感染者への誹謗(ひぼう)中傷」等々……。

わたしたちは非常に長い間、公衆衛生上の危機とはほとんど無縁の生活を送ることができてしまえる、「自然の都合」よりも「人間の都合」が優先する社会システムを自明のものとして享受してきたからです。

しかし、コロナ禍はまずこの前提がいとも簡単に崩れてしまいました。欧米各国で行われたロックダウン(外出制限)や、日本における緊急事態宣言下での「自粛要請」はまさにその象徴です。わたしたち人類がより大きな生態系の一部に過ぎない、といったごく当たり前の事実を突き付けられたのです。

そもそもわたしたちの暮らしている近代的な空間は、基本的に人間がコントロールできるものによって構成されています。先進国の典型的な都市の場合、気候による影響は最小化され、死や病や腐敗はすぐに隔離され、手付かずの自然はまったくと言っていいほど存在しません。

解剖学者の養老孟司はこれを「脳化社会」と名付けました。すべてが人為的に設計され整備されており、「脳の中に住んでいる」のと変わらないからです。これがデフォルト(初期設定)になっていたのです。

もしコロナ以前に、近い将来、移動が制限され、人と人の距離を取ることが求められ、直接接触することが危険な行為に該当するような世界が訪れる――と告げられたら、きっと笑い話にしか聞こえなかったでしょう。

イタリアの小説家、パオロ・ジョルダーノが『コロナ時代の僕ら』(飯田亮介訳、早川書房)で述べたように、「僕らは自然に対して自分たちの時間を押しつけることに慣れており、その逆には慣れていない」からです。

そのため、わたしたちの社会は瞬時にパニックに陥りました。既存のルールが一切通用しない「謎のゲーム」が突然始まったようなものです。「いつも通りのライフスタイル」こそが感染リスクを増大させ、被害を拡大させてしまうといった不条理による影響も大きいですが、そもそもこのような種類の自然災害(カテゴリーとしては生物災害に含まれます)と付き合わざるを得ないことに戸惑いを隠せなかったのです。

わたしたちは長期間にわたって日常場面で「人間の都合」よりも「自然の都合」に従わなければならない状況になれていません。

「感染症はすぐに消えるだろう」という楽観的な予測は、ジョルダーノのいう「自分たちの時間」側からの勝手な発想、つまり「人間中心のものの考え方」から生じた願望に過ぎません。その奥底には「わたしたちの都合に従うべし」というコントロール欲求があります。「ウイルスよ、去れ!」という〝おまじない〟なのです。

「現代生活の根本問題の多くは、各人が自律性と個性を保ち、社会的圧力や歴史的伝統、外来文化、生活技術の巨大な圧力に押しつぶされたくないと思うことから生じている」と主張したのは社会学者のジョック・ヤングです(『排除型社会 後期近代における犯罪・雇用・差異』青木秀男ほか訳、洛北出版)。

わたしたちは自分のことを自分で決められること、自分の人生をコントロールできていてアイデンティティーの感覚が得られることに意義を見いだします。そのような価値観が尊厳のベースにもなっているからです。

しかし、わたしたち一人ひとりの「自律性と個性」というものは、現代社会を支えているインフラとそれに基づく生活や慣習が何の問題もなく維持されていることに完全に依存しています。そのような「人間の都合」が保障されていて初めて得られる脆弱(ぜいじゃく)なものに過ぎないのです。

わたしたちは、ほどなく不自由な身の上を簡潔に説明してくれる言葉を待望するようになります。とりわけ「戦争」というアナロジー(類比)は絶好の口実になりました。世界は「ウイルスとの戦争」の真っただ中にあるというものです。

フランスのエマニュエル・マクロン大統領はテレビ演説で「我々は戦争状態にある」と言い、アメリカのドナルド・トランプ大統領は「真珠湾攻撃よりひどい」と第2次世界大戦時の被害を引き合いに出しました。コロナ禍では、医師は軍医に、入院患者は戦傷者に、野外病院は野戦病院に例えられ、イギリスでは医療従事者をたたえる肖像画を描く「従軍画家」までが登場しました。

けれども、ウイルスは自然界のゲームの規則に従って活動しているだけであって、何かの司令を受けて人類に攻撃を仕掛けているわけではありません。普段わたしたちは自分たちが動物であることをあまり意識しませんが、ウイルスに感染してしまうのは当然わたしたちが動物であり、望むと望まざるとにかかわらず「自然の都合」の中で生きているからです。

口や腸の中、皮膚の上にいる普段は無害の「常在菌」が最も分かりやすい例ですが、人間は膨大な微生物に生かされていながら、その「自然の都合」は不思議なほど意識に上りません。わたしたちの意志とは無関係にこのゲームは永久に続くのです。

前出のジョルダーノは、「感染症の流行は数学の冷徹な抽象化を用いれば、ひとつの大規模なゲームでもある。不気味なゲームだが、ゲームはゲームだ」と言っています。そこにあるのは「戦争」でも「戦場」でもなく、ただの冷徹な自然現象のプロセスでしかありません。

とはいえ、わたしたちは即興的にコントロールできる状況をなんとかして作り出そうとします。「ウイルスに」ではなく「人に」苛立つという傾向はその最初の兆候です。

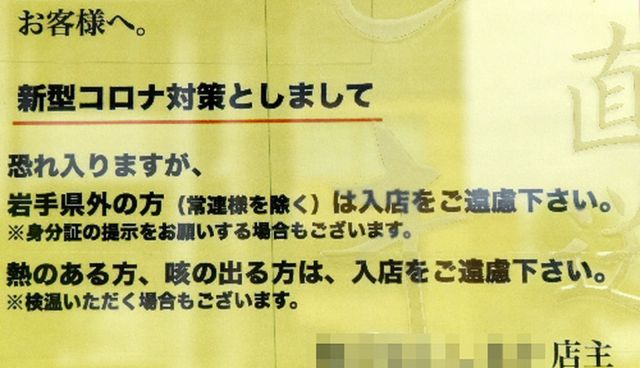

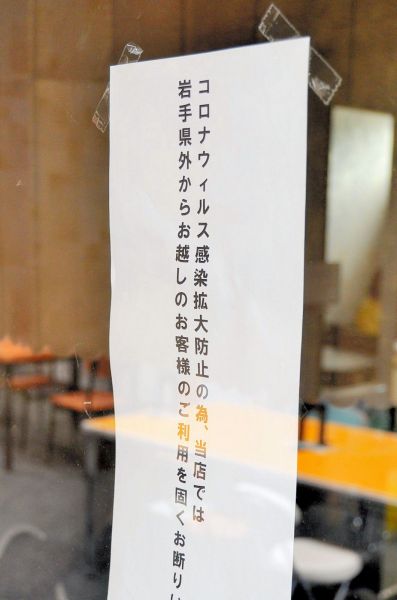

「コロナヘイト」というものが世界的に取り沙汰され、日本でも同様の事態が起こるとともに「自粛警察」「マスク警察」と呼ばれる奇妙な人々も現れました。

作家のスーザン・ソンタグは「ひとつの謎として強く恐れられている病気は、現実にはともかく、道徳的な意味で伝染するとされることがある」(『隠喩としての病い』富山太佳夫訳、みすず書房)と言いましたが、新型コロナウイルス感染症の場合もどうやら「単なる新興感染症以上の意味」が付与されているようなのです。これが「人に」苛立つ背景要因の一つです。

ウイルスは目に見えませんし、石を投げ付けることも不可能です。他方、感染した人や自粛ムードを乱す人にはリアクションを返すことが可能です。究極的に言えば、実際に感染している人か、実際に自粛を守っていない人かどうかはどうでも良いのです。

為政者が「夜の街」が危ないといえば、途端に「夜の街」の人々を不安視し、スケープゴートにしてしまいます。ウイルスの脅威をコントロールすることは困難ですが、人々の動きに干渉することは驚くほど容易に思えるからです。これは心理的な抑圧から逃避するために「身近にあるコントロール可能な対象」に怒りをぶつけることで、あたかも状況に対処できているかのように思い込もうとする醜悪な振る舞いです。

今後も「新しい生活様式」「ニューノーマル」に適合しない組織や人々を告発する「ニューノーマル・ポリス」が暗躍することでしょう。

ここでもわたしたちはむしろ自らの内なる「自然の都合」に立ち返ってみることが必要です。人間も所詮(しょせん)は動物であり「自然の産物」なのです。誰も彼もが一斉に同じ行動を取ることは到底期待できません。そこには必ず不確定要素が付きまといます。「気まぐれ」というやつです。

そもそも生態系自体が不確実性という揺らぎを持つことを考えれば、「自然」と「人間」の区別自体が大いなるナンセンスといえます。わたしたちは病み、かつ死ぬことから逃れられないように、生命活動に伴うアクシデント、すべてのリスクをゼロにすることは土台無理な話です。

しかし、わたしたちは人工的でコントロール可能な世界に慣れ過ぎていて、わずかな不確実性の侵入よって心理的にキャパオーバーとなってしまいます。感染症対策は言うまでもなく生活の重要な側面ですが、同時に物事には限界があることもわきまえるべきです。

ソンタグは、「この世に生まれた者は健康な人々の王国と病める人々の王国と、その両方の住民となる」と語り、さらにこう続けています。

「人は誰しもよい方のパスポートだけを使いたいと願うが、早晩、少なくとも或る期間は、好ましからざる王国の住民として登録せざるを得なくなるものである」(前掲書)

わたしたちは、今後も「コロナ的なもの」と付き合わざるを得ません。この厳然たる事実を受け止めた上で、ジョルダーノのいう「自然に対して自分たちの時間を押しつける」思考について深省する必要がありそうです。

1/5枚