感動

『ぼけますから』映画公開から1年間に起きたこと、娘に迫られた決断

感動

家族が認知症になった姿をドキュメンタリー映画にした『ぼけますから、よろしくお願いします。』の封切りから1年が経とうとしています。監督の信友直子さん(57)は、その後もカメラを回し続けていました。脳梗塞(こうそく)で倒れた認知症の90歳の母。「身内」での介護にこだわってきた98歳の父。「母をもう、努力しないと愛することができません」と責めた娘の直子さんは、今、「穏やかで諦めのつく死」を意識するようになったと言います。今も毎週、各地で公演や上映会に呼ばれるほど反響がある映画の背景にあるものは何か。映画が浮かび上がらせた現代日本が直面する「老い」を考えます。

映画の主人公は、母の信友文子さん(90)と父の良則さん(98)です。時々、帰省する直子さんが、認知症と診断され治療を受けながら葛藤を抱えて生きる文子さんと、それを一定の距離感を持って支える良則さんの1200日の記録です。直子さんが自らカメラを持って撮影しました。そこには「正解のない日常」がいくつも盛り込まれていて、認知症の患者がいる家族の人たちに共感の輪が広がっています。

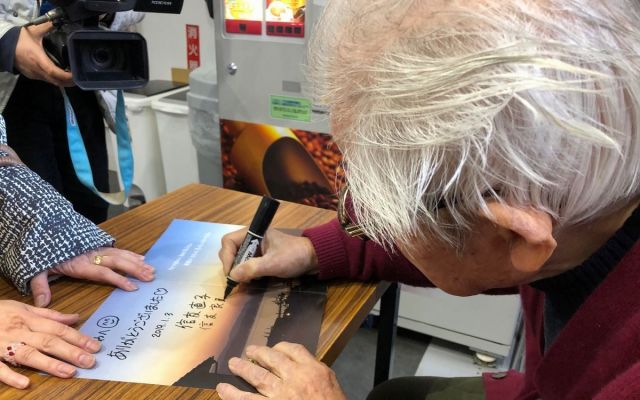

直子さんは「映画を撮ったことで、父も母も地元ではけっこう有名人になりました。父が街を歩いていても声をかけてくれるので、街全体で見守ってくれているという感じです」と話します。

「映画みたよ」「かっこよかったよ」「写真撮らせて」「握手してください」などと声をかけられ、時々、友人らからSNSで写真が送られてくることがあるそうです。

映画は在宅で暮らす母で終わっていますが、文子さんは昨年9月30日夜、自宅で倒れ、急性期病院に運ばれました。病名は脳梗塞。その時、良則さんが気にしたのは「身内」という考えでした。1年前のインタビューではこう言っていました。

「これは大事じゃ。どうしようか。認知症で私がへこたれましたからね。認知症に加えて脳梗塞。相談する相手がおらんので不安になりました」

そしてその後の夫婦生活についてこう語っていました。

「私の中には、身内は身内で、という考えがありますね。私が元気な間は、面倒をみようという気持ちがあります。いつまで元気が続くか分かりませんがね」

文子さんは、1カ月ほど急性期病院で脳梗塞の治療を受け、その後、リハビリ病院に移りました。リハビリは順調に進みましたが、逆側で新たな脳梗塞が起きてしまいました。直子さんは「右も左もつかまって体を支えることができなくなってしまったので、リハビリはあきらめざるを得ませんでした」と振り返ります。

さらに、嚥下(えんげ)の機能が低下したこともあり、誤嚥(ごえん)性肺炎を起こすこともありました。誤嚥性肺炎がきっかけで、高齢者が命を落とすことがあります。文子さんは点滴で栄養を補給していつつも、直子さんはだんだんやせ細っていくのが気がかりでした。そこで医師に相談すると胃ろうをすすめられました。

これまでに乳がんのドキュメンタリーを撮影するなど、医療と関わる作品を出してきた直子さんですが、悩んだそうです。

インターネットの検索で情報を集めました。「胃ろうを作らずに点滴をしているだけでは、餓死してしまうのではないかと感じていました。娘の私が母を見殺しにしている感じ。夢見が悪い」

直子さんは母に口頭で説明したそうです。「認知症なので覚えているかわからないですけど、『うん』『いいよ』と言っていました」

別の病院で胃ろうを増設してもらい、ふっくらした体に戻りました。「当時はこれが延命治療かもしれないと思っていませんでした」と話しつつも、「自分の中で後悔はありません」と言います。

次に悩んだのが文子さんの生活の場です。

「介護施設に入ってもらうか、療養病床のある病院か、それともヘルパーを毎日入れて呉の自宅で在宅介護をするのか」

良則さんは最初、直子さんに「家に連れて帰ろう」と言っていたそうです。直子さんと父との間にこんなような会話があったそうです。

「今は寝たきりの状態なので、おむつも替えてあげないといけない。床ずれを防ぐためには体位を変えてあげることも必要。そして毎日、ヘルパーが家の中にいるようになるんだよ」(直子さん)

「それは嫌だ。わしがおっかあと何とかする」(良則さん)

「できるわけない。私が呉に帰ろうか」(直子さん)

「映画で色々な所に行っているので無理じゃないか。波に乗っているときは乗りなさい。一段落したら、声がかからなくなったら、呉においで」(良則さん)

直子さんは結局、自宅から父が歩いて見舞いに通える距離の療養病床の病院を選択しました。病院には24時間、看護師がいるというメリットがあることと、施設はミーティングルームのイベントに出られない母がストレスを感じてしまうのではないか、施設で体調を崩すと施設と病院を行ったり来たりすることになり母にとって負担になるのではないか、と考えたからです。

「病院は父が働いていた会社の近くで、通い慣れた道です。父が歩いて通えるということも大きな理由でした」

そして在宅介護を選ばなかった理由を教えてくれました。「父のためが多いですね。母は帰りたかったと思う。でも態勢を整えても、父はそれがストレスになっちゃうので……」

様々な決断をする中、感じたのは「(このような状態になったとき)母にどうして欲しいのかを聞いていませんでした」という心残りだったと言います。

終末期や延命治療など、患者本人が何を望み、何を望まないのかといった意思表示は、存在を知っていても実際に家族で共有されていないことが少なくありません。

直子さんが記憶をたどると、誰かのお見舞いか何かがきっかけで母がぽろっと漏らした言葉を思い出しました。「面と向かって確認はしていなかったですが、元気なうちに『あんたらに迷惑かけたりしないからね。寝たきりになったらほっといて』と言っていたことは記憶にありました」。

実は、直子さんは父親にも、どのような最期を望むのかをまだ確認していないそうです。

「聞けない、聞いてはいけない感じがして……」

病院で暮らす認知症の母と、自宅で独り暮らしをする父、そして東京を中心に働くひとり娘。バランスが取れているようですが、直子さんは「この状態が長く続いてほしいと思う自分がいます。自分もつらいことへの直面は遅くしたいと思っています」と胸の内を吐露してくれました。

長年連れ添った高齢夫婦の一方が亡くなったり、施設や病院に入ったりしてしまうと、張りがなくなり、気分が落ち込んでしまうことがあります。直子さんも1年前、「どうしようか」と父のことを心配していたそうです。

「最初はぼーっとしていました。ごはんを食べながら視線は別なところを見ていたり、私をお母さんと呼んだりしていました」

信友家は黒電話ですが、良則さんは耳が遠いため、直子さんが電話をしてもなかなか出てくれません。そんなときは、知り合いに電話して時間が空いているときに様子を見に行ってもらっています。また、送迎付きで腰のリハビリう回数を週2回から3回に増やしました。直子さんも、月2回は帰郷するようにしたため、今は月の5分の2程度を呉で過ごしています。

「2016年、母が介護認定されたとき、実は父も一緒に受けています。そのとき、父は非該当となりましたが、本人はそれがとてもうれしかったようです」

文子さんは今、どうしているのでしょうか? 直子さんによると、表情はほとんどなくなってしまったと言います。

「笑顔を見たいですけど、もう見られないのかな」

直子さんは、映画の撮影を終えた後も両親の人生を自分で撮り続けています。

今年の年明け、良則さんは腸のヘルニアのため、1週間ほど入院して手術を受けました。

直子さんは今、映画上映会や講演など、『ぼけますから、よろしくお願いします。』関連の仕事はしているものの、新しいテーマによる映像ディレクターの仕事はもう入れていません。

「今は母と父にこれだけ協力してもらって、何もかもさらけ出した姿を撮らせてもらったので、娘業をしたいと思っています。父ももう99歳だし……。父に独り暮らしをさせているのが忍びない」

配給会社「ネツゲン」によると、映画はこれまでに全国99館で上映されました。ロードショーを終えた後も上映会というかたちで上映が続き、これまでに151カ所で開かれ、今後も約90カ所が予定されています。観客数は12万6千人を超え、10月3日には、文化庁映画賞の文化記録映画大賞に選ばれました。また、書き下ろした新著『ぼけますから、よろしくお願いします。』が10月24日、新潮社から出版される予定です。

厚生労働省の資料によると、認知症の有病者数は2025年に約700万人になると推計されています。その後も増え続けます。施策の骨格である新オレンジプランの考え方は、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」としています。

ただ、施策の方向性は間違っていなくても、信友さんの家族のように、人は必ずしも教科書通りの選択をしないし、できないということを感じます。

新著の中には、2014年秋に帰省したころから、家の中に見慣れないものが増えてきたというエピソードが紹介されています。使い慣れたブランドの化粧品以外のものがいくつも封を開けずに置かれていたそうです。

電話勧誘販売に母が引っかかってしまったこともありました。父は自宅にいるものの、耳が遠いため、母が電話に出てしまうからです。2015年の正月休みで帰省すると、代金引換で大量の昆布や新巻きザケ、ホタテなどが届き、老夫婦2人では食べきれないため近所に配ったことを知りました。その数年後には、警察から電話詐欺グループの名簿に文子さんの名前があったという連絡を受けたことがありました。このようなエピソードが具体的に書き込まれています。今は親戚の人などが良則さんのところに毎週通うなどして注意をしています。

失敗から学ぶ――。新著からは映画から漏れた日常生活や心の葛藤が書き込まれており、直子さんのメッセージが浮かび上がります。

それでも「救い」や「気づき」があったと言います。

母が死んでもそれほど悲しまないように、神様が「穏やかで諦めのつく死」を用意してくれたんだ、と思うようになったそうです。

直子さんは映画公開から1年が経った今も、土日はほぼ毎週、講演や上映会で全国を回っています。なぜ、ロングテールで信友家のドキュメンタリーが求められるのでしょうか――。

「来てくれた人たちはみんな自分事だと思っているからだと思います」

そして、こう付け加えました。

「カメラを回して映画になっていなかったら、母もベッド難民になっていたのかもしれない。そう思うことが時々あるんです」

1/11枚