連載

#53 平成家族

ダイエットから「食べられなくなった」娘、向き合い続けた家族

「おいしかった」「楽しかった」。こんな食事の思い出を持つ人がいる一方、「食べるのが怖い」と恐怖心を消せない人たちがいます。体重や体形を気にして、食べ物が食べられなくなったり、逆に食べ続けて吐いたり下剤をのんだりしてしまう「摂食障害」。心理的な面が影響するとされるこの病気と向き合っていくうえで、とても大きい存在が、家族です。(朝日新聞記者・水野梓)

北関東に住み、短期大学に通う20代の女性は、高校3年の5月ごろ、うつ病になりました。「勉強も部活も全部頑張らないと」と自分を追い詰めたのがきっかけだったようです。その後、食欲が落ち、気づけば普通に食べられなくなりました。

友人はスタイルがよく、「かわいいね」「細いね」と言われるのに、自分は言われない。太っていると直接言われたことはありませんが、「『自分は太っている』とすり込まれ、コンプレックスだった」といいます。

体重が減ると今度は「それを維持しなきゃ」と食事と体重のことが頭から離れなくなりました。食べ物を口にすると脂肪に変わり、ぶくぶく太っていく――。そんなイメージにとらわれました。

学校に行かなくなり、たんぱく質は1日80グラムまで、午後7時までに食べ終える、野菜は100グラム、夜に糖質はとらない……。どんどん食事について自分のルールが増えました。大好きだった母の手料理も「どのぐらい油を使っているのか分からない」と怖くなりました。160センチで体重は十数キロ減って40キロ台になりました。

メンタルクリニックで摂食障害とわかりましたが、通ってもなかなか調子が上向かず、その冬、母に連れられて摂食障害の専門治療を受けられる病院に行きました。1カ月半ほど入院。病院食でようやく白米を口にしましたが、「食べてしまった」という罪悪感に襲われました。体重が少し戻り、退院した後も、食べることは怖いままでした。

「食べなさい」と言わずに寄り添ってくれる母親は心の支えでした。一方、父親とは中学生の頃からぎくしゃくしていました。

勉強を頑張っていた高校時代、テストで90点をとっても「次も頑張れ」と言うだけでほめられた記憶はありません。父に認められていないと感じました。会話はほとんどなかったといいます。

「家を出たい」。短大入学をきっかけに一人暮らしを始めました。ただ、自炊すると食事の量を簡単に減らせます。体重は38キロに。その一方である日、講義の調理実習でケーキを口にしたら止まらなくなりました。「自分はどこかおかしいんじゃないか」。泣きながら実家に帰りました。1年間の休学をへて、復学したものの、実家との行き来を繰り返しました。

実家では父のささいな言動もストレスに感じます。「いい父親を演じているだけ。結局、病院任せなんだ」と思ってしまいます。今年の夏、再び一人暮らしを始めました。

食べ物のカロリーが気にならないよう、実家では母に商品の表示を塗りつぶしてもらっていました。今もお店では見ないようにしますが、一人暮らしで用意する毎食のご飯は、デジタル表示のはかりで重さを量らないと安心できません。「数字に振り回されていると分かっているけど、150グラムという表示すら信じられない時がある」。食べる量をとても多く感じるそうです。

一人暮らしや医療費など、両親に負担をかけていると感じています。ですが、食への恐怖感はまだ消えていません。

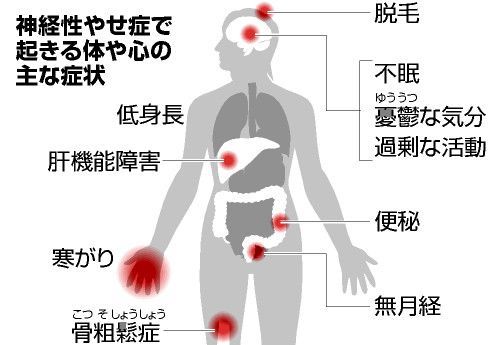

摂食障害は体重や食事に対する過度なこだわりがあり、ふつうに食べられなくなってしまう病気です。極端に食べる量を減らすといった神経性やせ症(拒食症)と、大量の食べ物を一気に詰め込む神経性過食症(過食症)に大別されます。

完璧主義や自己評価が低いといった心理的な要因、家庭環境、やせを礼賛する社会的な影響などが複合的に重なって発症すると考えられています。厚生労働省研究班の調査によると、国内の患者数は推計2万5千人とされますが、正確には分かっていません。

摂食障害に苦しむ我が子とともに、親も病気と向き合うことを迫られます。

「ダイエットすると聞いた時は、年頃だから、と軽く受け止めていたんです」。高校2年生の娘がいる東京都内に住む女性(48)は、そう振り返ります。

中学3年の時、長女が「修学旅行でお風呂に入るからダイエットしたい」と言い始めました。どんどん食べる量を減らして、修学旅行が終わってもやめません。何が原因か分からず、どう声をかけていいのかも分かりませんでした。

夏ごろ、娘の生理がとまったことに気づきました。150センチで体重は約10キロ減って35キロ。体がふらふらしていて、このままじゃ高校受験も乗り切れない。産婦人科に連れていきましたが、医師は「体重が戻れば生理は戻るから、食べてね」と言うだけでした。

本人は「食べられない」と言い、おかずにさえ手をつけません。「これは絶対におかしい」と思い、娘とメンタルクリニックに。「拒食症(摂食障害)」と診断されました。

摂食障害に関するさまざまな本を夫とともに読み、患者の家族会にも参加しました。「一生治らないかもしれない。でもできるだけポジティブに考えないと」

7歳年下の妹の食事量と比べて「私の方が多い」と言ったり、揚げ物や肉の脂身が怖くて口にできないと話したり。そんな長女のために、別のメニューを用意しました。心配でしたが、夫ともこう話していました。「食べなさい」とは言わないようにしよう、と。

長女は高校1年の夏ごろ、24キロまで体重が減って入院しました。幸いその後の治療がうまくいき、今年1月には学校生活に戻りました。6月には部活動を再開、没頭するまでになりました。

「体重や食事のほかに自分の生活で大切なものができた。部活を頑張るには体力が必要だし、と思えるようになった。体の声に正直になってきたのかな」と長女は話します。

ただ、「食べるのが怖い」という意識から完全に脱してはいません。週1度、親子で精神科に行く際には、体重を気にしないよう、主治医から聞かないようにしています。

うれしい出来事もあります。9月に2人で買い物に出かけた帰り道、長女が「かき氷を食べたい」と言いました。専門店のふわふわのかき氷。「こんな風にまた楽しく食べられるなんて、1年前はとても思えなかった」。ささやかでもそんな幸せを胸に、これからも長女とともに歩もうと思っています。

「日本社会には『やせ』を美しいとする風潮があります。摂食障害に悩む人は、社会からの『やせなきゃ』というプレッシャーをそのまま受け止めてしまう」。摂食障害の当事者にインタビューを重ねた「なぜふつうに食べられないのか」の著者で文化人類学者の磯野真穂さんは、こう話します。

「食」の体験をカロリー、体重、糖質といった外側の評価基準で判断するようになると、「食が身体から切り離され、いつも食を監視する状況が作られてしまう」と指摘し、こう提案します。「自分の身体感覚をもう少し信頼して、『おいしかった』『楽しかった』といった『食の物語』を取り戻せば、少し楽になるのではないでしょうか」

1/11枚