連載

#52 平成家族

妻の死後、晩ご飯は外食 一人で老いる「没イチ」に子ができることは

連載

#52 平成家族

「人生100年」と言われるようになった平成時代、一人暮らしの高齢者が急速に増えています。かつてのような3世代同居が減るなか、伴侶を亡くした「没イチ」になることは、ひとごとではありません。老いて「孤食」とどう付き合っていくか、そんな親世代を子どもとしてどう支えるか、模索が続いています。(朝日新聞記者・高橋美佐子)

とっぷりと日が暮れた11月の午後6時、神奈川・本厚木駅前。電車から降り、家路を急ぐ人波に従って信号を渡ると、まばゆい光が照らす飲食店街にたどりつく。定食屋に牛丼屋、ラーメン屋。軒を連ねる外食チェーンの店頭に掲げられた看板メニューの写真が、空腹を刺激する。

ここは、厚木市内に住む三橋建一さん(79)が、ほぼ毎日、晩ご飯を食べている場所だ。週3回は、博士号を取得するために通う都内の大学院からの帰宅途中に直行し、それ以外の日は、駅から約5キロ離れた郊外の自宅からバスに乗ってやってくる。どの店に入るかは、前夜のメニューとだぶらないことと、その日に飲みたい酒の種類で決める。

「晩酌は必ず。今の季節なんか熱かんがいいんだけど、日本酒を置いてある店が案外少なくて。あと同じ銘柄の生ビールが、こっちの店は1杯360円なのに、隣は460円ってことがある」

生ビールの中ジョッキ1杯、もしくは日本酒1合を入れて総額1200円以内に抑えるように心がけている。毎日の出費なので、良心的な価格設定も、店選びの大事なポイントだ。

三橋さんが外で晩ご飯を食べるようになったのは、1歳下の妻が他界し、一人暮らしになった2011年9月ごろからだ。

朝からずっと家から出なかった日は、夕食メニューを注文するまで、たいてい誰とも話していない。注文を取りに来た店員に話しかけてみたりするが、主婦や学生のパートが多く、入れ替わりが激しい。「だから何年通っても親しくなれない。少しさみしいよね」と笑う。

東京生まれの三橋さんは早稲田大学理工学部を卒業後、大手自動車メーカーに就職した。実家を離れて賄い付きの独身寮に住み、29歳の時、家事手伝いの女性と見合い結婚した。

横浜市内の賃貸マンションで過ごした新婚時代、夕飯にまつわる思い出は、ほろ苦い。

「会社から疲れて帰ると、テーブルの上に並んだ料理がほんの少し。私は亭主風を吹かせて『おいっ、どうなってんだ!』って声を荒らげたんです。するとかみさんが泣き出して『あなたのために揚げたての天ぷらを出そうとしたのよ』って。あれには参りました」

これを機に三橋さんは、帰宅後、ビールや日本酒を軽く飲みながら、料理が出てくるのを待つようになった。それが、現在に至るまでの習い性になった。

息子に次いで娘が生まれた約40年前、小高い丘の上にある一戸建てを購入。専業主婦の妻は母譲りの料理上手で、結婚してからも教室に通って腕を磨き、三橋さんの胃袋を満足させた。特にだしの取り方がうまく、汁物や鍋物は最高だった、という。

モータースポーツ全盛の1980年代後半、三橋さんは国内外で催されるレースやラリーの最高責任者に抜擢(ばってき)された。海外出張は年間3カ月にも及んだが、日本にいる時は、一家の主(あるじ)として家族全員で晩ご飯を食べることを徹底させた。部活で遅くなる息子に腹をたて、妻にとりなされることもあった。

そんな生活が一変したのは、子どもたちが独立し、三橋さんが定年退職した後の62歳の時だった。夫婦水入らずの時間をどう過ごそうかと考え始めていた矢先、妻に子宮体がんが見つかった。手術や抗がん剤治療に挑んだが進行は止まらず、人工肛門(じんこうこうもん)を装着し、やがて寝たきりに。そんな妻を三橋さんが在宅介護のキーパーソンとして支え、初めて台所にも立つことになった。

朝はトーストを焼いて熱い紅茶を入れ、昼はスパゲティやうどんなどの麺類、夜はご飯を炊いてみそ汁を作った。ベッドの妻に指示されたり、テレビの料理番組をまねてみたり。

「見よう見まねで毎日3食とも。でも総菜はほとんどデパ地下で買っていましたね。奮発してきれいに盛り付けて出すけど、かみさんはちょっとしか箸をつけず『おなかいっぱい。おいしいかったわ』って。今思うと、病人には味つけが濃過ぎたのかもしれません」

8年間の闘病の末、妻が旅立つと、料理はほとんどやらなくなった。三度の食事の支度にかける時間を計算するとあまりに膨大で、嫌になった、という。

あれから7年。妻がそばにいないさみしさは、年を追うごとに強まっていく。今、冷蔵庫の中には牛乳と卵と食パンぐらい。食事は気づけば朝晩の2回に減った。

「今日は何もしなかったと思う日の夕暮れ、だんだん薄暗くなっていく部屋にいると、落ち着かなくなってくるんです」。そんな時、心のモヤモヤを吹き払うように玄関を飛び出し、読みかけの文庫本を手に一人、駅へ向かうバスに乗る。

三橋さんが企業戦士だったころの夕食は、家族全員で丸テーブルを囲み、つけっぱなしのテレビをBGM代わりに、にぎやかに過ごすのが当たり前だった。そんな昭和の時代の食卓に郷愁を感じ続けた「平成」がもうすぐ終わる。

内閣府の調査によると2015年現在、一人暮らしの高齢者は男性約192万人、女性約400万人。65歳以上では男性13.3%、女性21.1%にあたる。一方、三橋さんのようなシニア世代の男性で日常的に料理する人は少ない。楽天インサイトが16年12月に実施した料理に関するインターネット調査によると、夕食を週1回も作らない男性は60代で6割を超えた。

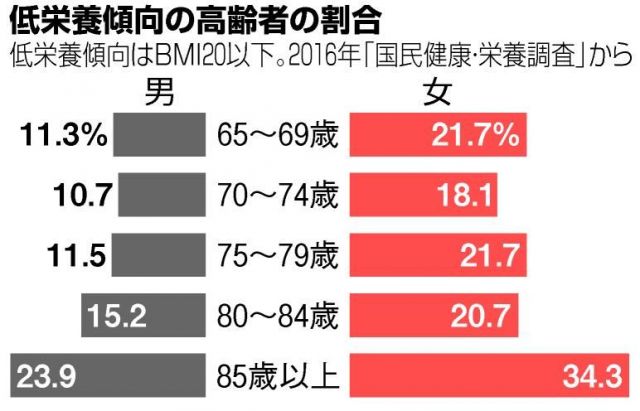

また日本能率協会総合研究所が15年秋、60~79歳の男女500人を対象に食生活と食意識に関するアンケートをしたところ、「栄養バランスが欠如している」と感じている一人暮らしの人は、家族と同居する人の3倍に達していた。

買い物や料理がわずらわしくなったり、食事回数が減っていたり。老いに伴うそんな親の食習慣の変化を目の当たりにした時、離れて暮らす子どもたちに何ができるのか。

ふたが透明の小さな容器に入っているのは、エビチリが1食分だけ。「チン1分」と走り書きしたマスキングテープが手でちぎられ、ふたの上に貼ってある。

「こうすれば親が冷蔵庫を開けた時、中身がパッと見えるから食欲がそそられます。中身によって『フタなしチン2分』とか『チンせずそのまま』とか、食べ方まで一目でわかるよう書いておく。入れ物は、100円ショップで売っている薄っぺらの安いのを、思い切って使い捨てるのがお勧め。高齢になると洗い物も片付けも厳しくなるんです」

そう話すのは東京都に住む、料理研究家の林幸子さん。9月出版のレシピ本が話題を呼んでいる。「介護じゃないけど、やっぱり心配だから 親に作って届けたい、つくりおき」(大和書房刊、税抜き1400円)、略して「親つく」という。

単にレシピを紹介するだけでなく、「どんな風にして親の手元へ届けるか」を重点的に解説しているのが最大の特徴だ。林さん自身が兵庫県の実家に一人で住む92歳の母を十数年間支えてきたノウハウを、文と写真で解説する。

たとえば料理をクール便で届ける際、四つのコツは以下の通り。

月1回程度は実家に通い、母の暮らしぶりを長年にわたって「観察」してきたという林さんは、様々なことに気づいた。

最も喜ばれたのは、手の込んだ料理ではなく、昆布とかつおぶしでしっかり取った「だし」。熱々のうちに500ミリリットルのペットボトルに小分けして移し、ゆっくり冷ます。それを冷蔵保存しておくと、お茶漬けに入れたり、煮物に使ったり、時には冷たいまま飲んでいたりした。

母が重いペットボトルのふたを自分の力で開けるのが厳しくなってからは、袋を密封できる食品シーラーで小分けにして送るようになった。汁の多い煮物などもポリ袋に入れて口をぎゅっと結べばOK。「食べる時に下の端をはさみで切ってもらえば、力はいりません」

反対に、便利に思われる冷凍品が、親世代には不向きなことも分かった。解凍するのを面倒に思ううえ、中身が見えないので味を想像しにくく、冷凍室の肥やしになりがちだという。

先日、林さんが昼前に実家へ電話すると「今、晩ご飯用のポテトサラダを作ってたの。リンゴもちょっと入れて」と母が言った。遠い昔によく食べた懐かしい味の記憶がよみがえった。

気がつけば台所仕事はとてもゆっくりになり、使い慣れた野菜の保存方法にも戸惑う母。それでも食を通じてやりとりする親子の時間は、いつも楽しく、いとおしい。

「時には、『おいしくできたから食べてみて』などの気軽なメッセージを添えて。『親つく』が親と子どものコミュニケーションの糸口になれば、こんなにうれしいことはありません」

夫から「所有物」のように扱われる「嫁」、手抜きのない「豊かな食卓」の重圧に苦しむ女性、「イクメン」の一方で仕事仲間に負担をかけていることに悩む男性――。昭和の制度や慣習が色濃く残る中、現実とのギャップにもがく平成の家族の姿を朝日新聞取材班が描きました。

朝日新聞生活面で2018年に連載した「家族って」と、ヤフーニュースと連携しwithnewsで配信した「平成家族」を、「単身社会」「食」「働き方」「産む」「ポスト平成」の5章に再編。親同士がお見合いする「代理婚活」、専業主婦の不安、「産まない自分」への葛藤などもテーマにしています。

税抜き1400円。全国の書店などで購入可能です。

1/7枚