連載

#165 鈴木旭の芸人WATCH

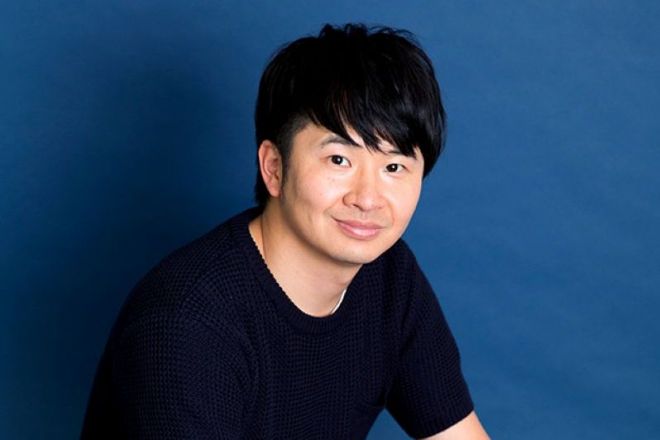

無理にアップデートはしない…オードリー若林「噓をつかない」生き方

根底にある「ヒップホップ」

連載

#165 鈴木旭の芸人WATCH

根底にある「ヒップホップ」

10月24日深夜、通常回に未公開トークを加えた異例の『インタビューここから お笑い芸人 オードリー・若林正恭【拡大版】』(NHK総合)が放送された。関係者の声をたどっていくと、時代に流されない若林の〝生き方〟が見えてきた。(ライター・鈴木旭)

NHKのアナウンサーが自ら企画し、ゲストにゆかりの深い場所を訪れてインタビューを展開する『インタビューここから』。

すでにオードリー・若林正恭の出演回は9月に通常版(23分)が放送されているが、収まり切らなかった部分を大幅に追加し今回45分の拡大版として再び世に放たれた。これだけでも、若林の注目度の高さがうかがえる。

昨年2月開催の『オードリーのオールナイトニッポンin東京ドーム』では、会場客、ライブビューイング、オンライン配信で15万6707人を集客。「コメディーショー(ハイブリッドビューイング)のチケット販売数の最多記録」としてギネス世界記録に認定されたことも記憶に新しい。

その原点とも呼ぶべき、ニッポン放送のラジオブースで廣瀬智美アナウンサーのインタビューは始まる。ラジオブースは「健康ランドみたいな気持ち」になると笑う若林に、廣瀬アナは歩調を合わせつつ粘り強く言葉の真意に迫っていく。

話題は多岐に渡ったが、特に「ありのまま」「縮小していく」というキーワードが今の若林をよく表しているように思えた。

SNSの盛況によって外部からの圧力が強くなり、数年前と比べてシステム的にも自己責任を求められる時代になった。若林は「ありのままでいるってことと、ありのままの人の話を聞くっていう時間自体がコストになってる」と語り、それゆえに「1個だけでもそういう場所があるとだいぶ変わってくる」と続ける。

また、自分が「役割に入って体現したり演じたりっていうのが本当に全然ウケない」と苦笑し、だからこそ今後は〝本人〟でしかできないラジオ、漫才、執筆作業に「縮小していく」予定だという。

若い世代に負けじと無理にアップデートするのではなく、中年であることを認めて同世代やおじさんたちに向けて発信する。これまでのスタンスも同じだったようで「それをマジメにやれば若い男の子とかもついてきてくれたっていうのが『オードリーのオールナイトニッポン』の歴史」だと締めた。

周囲からの期待の声に揺れることなく、常に等身大であり続ける若林の生き方がよく伝わる番組だった。

『M-1グランプリ2008』で準優勝し、一気に世間から注目を浴びたオードリー。しかし、テレビではお笑い番組が頭打ちになっていた時期でもある。

『はねるのトびら』(フジテレビ系)、『ゴッドタン』(テレビ東京系)、『しゃべくり007』(日本テレビ系)など、オードリーよりも少し上、もしくは早い段階でチャンスを掴んだ同世代の芸人はテレビに自分たちのホームを持っていた。

一方のオードリーは、春日俊彰が「節約キャラ」や「身体能力の高さ」などで人気を博すも、『ヒルナンデス!』(日本テレビ系)、『マサカメTV』(NHK総合)、『ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜』(テレビ東京系)といった情報バラエティーが先行。2010年代の大半は世帯視聴率が重視され、そもそも若手芸人の番組が立ち上がりにくい状況でもあった。

ところが、2019年に霜降り明星を中心とする「第七世代ブーム」が押し寄せ、テレビ局の評価基準が世帯視聴率から個人視聴率に移ったタイミングとも重なり、若い世代中心のお笑い番組が増加していった。まさに本音のトークを繰り広げる『あちこちオードリー』(テレビ東京系)は、こうした中でスタートしている。

バナナマンや東京03と親交の深い元芸人で作家のオークラ氏は、2021年7月放送の『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(ニッポン放送)にゲスト出演した中で、若林のスタンスが培われた背景についてこう語っている。

1990年代にデビューしたバナナマンやバカリズムなどの第五世代は、「コントとかネタをすごくアーティスティックに仕上げる世代」であり、単独公演などライブシーンに自分たちのアイデンティティーがあった。

これに対し、2000年前後に活動をスタートさせたオードリー・若林、キングコング・西野亮廣、南海キャンディーズ・山里亮太、ウーマンラッシュアワー・村本大輔ら第六世代の多くは、テレビにもライブシーンにもトップを狙える場所がなく、「芸人としてどう生きるのか?」を問うて我が道を進む〝生き様芸人〟になる傾向が強い。

お笑いを我慢して情報バラエティーに出演し続けた若林ならば、上下の世代に対して憤っても何ら不思議ではないが、そんな芸風にならなかったのは「たぶん『全てを許して全てを包み込もう』って判断になった」というのがオークラ氏の見解だ。

2000年代の『M-1』の出場資格は「結成10年以内」。つまり、「見込みのある芸人は20代で世に出る」と想定されていたのだろう。「考え過ぎ」を自負していた若林のことだ。30歳でファイナリストになるまでは、焦燥感でいっぱいだったに違いない。

若林は2013年発売の著書『社会人大学人見知り学部 卒業見込』(メディアファクトリー)の中で、「ネガティブを潰すのはポジティブではない。没頭だ」と書いている。この点は、新自由主義の概念を学んで対極にある社会主義国のキューバに渡航したり、星野源との対談から東京ドームのイベントに前のめりになったりする部分でも垣間見える。

また、『オールナイトニッポン』のコーナーをきっかけにハガキ職人で人付き合いが苦手なツチヤタカユキ氏に興味を持って接触し、放送作家になるよう勧め、しばらく面倒を見ていたのも同じ思いからではないか。

ツチヤ氏は2019年発売の著書『笑いのカイブツ』(文藝春秋)の中で、若林と思われる人物を「僕の恩人」として「自分の笑いのすべてを、ぶつけさせてくれる、唯一の人だった」「あの人は、僕が売れなかったことを、死ぬほど悔しかったと、言ってくれた」と書いている。

結果的にツチヤ氏は若林のもとを離れたが、関西に戻って構成作家や吉本新喜劇の作・演出(2023年3月に卒業)を務め、新作落語の創作に励むなど精力的に活動中だ。まるでツチヤ氏にかつての自分を見て、没頭する場を与えたかのような行動にも思える。

他方、若林は常に「今の自分の思い」を吐き出し笑わせてきた。南海キャンディーズ・山里と若林の番組『たりないふたり』シリーズ(日本テレビ系)をヒットさせ、『オールナイトニッポンin東京ドーム』の総合演出も務めた安島隆氏は、2023年の『週刊プレイボーイNo.42&43』(集英社)の中で若林についてこう語っている。

「彼は『たりないふたり』を始めた頃と今とでだいぶ言うことが変わった部分があります。でも、そこの整合性を無理して取らないんです。ラジオはその典型ですけど『自分の生の声に噓をつかない』ってずっとやってきた積み重ねが、今になって信頼感につながってる気がします。

若林くんも好きなヒップホップの世界って『今の気持ちを歌うこと』にこだわるそうです。『今の感情に正直に生きながら、エンタメに落とし込む』って作業を、いつからか彼は自覚的にやるようになったんだと思います」

若林は『オールナイトニッポンin東京ドーム』のオープニングで、2022年2月のスーパーボウルのハーフタイムショーでエミネムが「Lose Yourself」のパフォーマンス中に膝をついた場面を彷彿とさせるポーズで登場した。あくまでも同世代に向けた演出を徹底したかったのだろう。

前述の『インタビューここから』の中で、若林は「僕の矢印はおじさんに向いている」とも口にしていた。常に若い世代に支持されてきたヒップホップが好きな若林だからこそ、サイクルの早いお笑い界をいち早く自覚し、自身の得意分野を突き詰める方向に目が向いたのかもしれない。

1/7枚