お金と仕事

都の「シルバー人材センター」 〝現役〟延びる中…どうする人材確保

「働くだけの場所ではなく、〝つながり〟つくる場所にも」

お金と仕事

「働くだけの場所ではなく、〝つながり〟つくる場所にも」

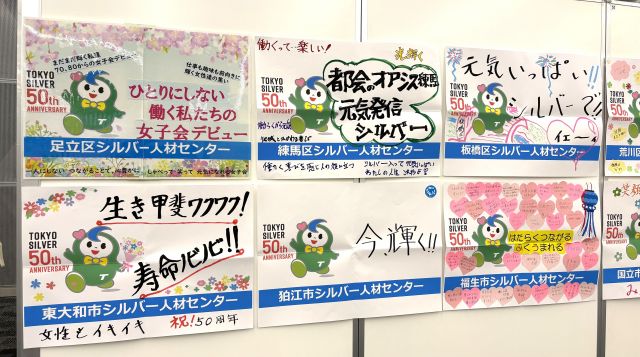

東京都発祥の「シルバー人材センター」が今年、創設50周年を迎えました。しかし、定年が65歳まで引き上げられ、定年後再雇用の導入も進むなか、「自主・自立、共働・共助」をうたうシルバー人材センターの〝人材確保〟が課題となっています。この20年で会員の平均年齢が徐々に高齢化しているという東京都の実態について話を聞きました。

記者にとって、シルバー人材センターの人びととの関わりは、保育園へ子どもをお迎えにいく時です。「おかえり」とドアの開け閉めをして出迎えてくれるのは、センターの高齢のスタッフの方々とのことでした。

そんな現在のシルバー人材センターの設立支援した「東京都高齢者事業振興財団」が設立されたのは1975年、今年で50年となりました。

当時の企業の「定年」は55歳が一般的で、高齢化率は7%超でした。

設立時の目的は、「進展する高齢化社会を背景に、一般雇用を希望しない高齢者の就業ニーズに応え、その希望と能力に応じた就業機会の確保」でした。

高齢者事業団の働き方のモデルは全国に波及し、1986年には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によって、シルバー人材センターは法的に位置づけられました。

実は、シルバー人材センターには、会員登録をした高齢者が、センターが受注した仕事を担うことで、発注者の直接の指揮・命令は受けないという基本的な仕組みがあります。

この仕組みは東京都高齢者事業振興財団・初代会長の元東京大学総長の大河内一男さんが、「雇用によらない生きがい就業」として編み出したものです。

センターには、原則60歳以上の人が入会でき、就労時間はフルタイムの半分程度。収入は平均するとひと月に5万円程度になるそうです。

東京都では自治体ごとに58地区のシルバー人材センターがありますが、仕事内容は、施設管理や公園の清掃、他にも保育補助や家事援助など多種多様です。

一方で気になるのは、50年前の設立時とは高齢者を取り巻く環境が大きく変わっていることです。

設立時の定年は一般的に55歳、高齢化率はひと桁台でしたが、今年から企業の雇用義務は65歳に引き上げられ、高齢化率は29.4%(9月15日時点)になっています。

さらに、続く物価高や人手不足を背景に、高齢者は「生きがい」のための就労より、稼ぐための就労を求めている可能性はないのでしょうか。

東京都のシルバー人材センターの活動をとりまとめている公益財団法人「東京しごと財団」では、入会率(60歳以上の地域住民に占めるシルバー人材センターの会員の割合)を継続調査しています。最新の2024年度の調査では、入会率はわずか2.0%でした。20年前は2.6%だったため、徐々に減少していることもわかります。

財団の担当者は「定年が延びたことも理由の一つ。ハローワークなどで、雇用されての就労を選ぶ人がいるということでもあり、現役で会社に残っている人が多いこともうかがえます」と話しますが、入会率については「もっと増やせるのではないか」とも考えているそうです。

なかでも、「コロナ禍以降、女性会員は増加し続け、過去最高を更新し続けておりますが、まだまだ伸びしろがあります。現在入会を検討する年代の女性は、子育てがひと段落して『ようやく今度は自分の時間』というライフステージの人たち。その時間の使い方の選択肢に、シルバー人材センターの仕事も入れてもらいたい」と話します。

実は、都内でもエリアによって入会率に開きがあります。

2024年度で最も入会率が低いのは住宅街の多い区部の1.2%で、島しょ部はそれより多い傾向にあり、20%を超えるところもあります。

担当者は「都心部はシルバー人材センターの他に、雇用延長や独立起業など、活躍できる選択肢が多いため、入会率が低い。一方で、島しょ部は仕事を紹介できるところが限られているためではないか」と話します。

シルバー人材センターでの就労は「生きがい」が目的。経済的な安定収入が必要な人は、シルバー人材センターでの会員登録の他に「ハローワークなどで安定収入が見込める雇用先への就職も案内している」といいます。一方で、「高齢者の場合、採用面接で履歴書を求められるとマッチングが難しい場合もある」と担当者。

シルバー人材センターの仕組みでは、発注者と会員は面接してはいけないことになっており、責任を持って仕事ができれば年齢は関係なく働くことができます。会員の中には、年齢を気にせず働くことができることをメリットと感じる人もいるそうです。

定年制度の定着により、入会時の年齢も毎年上昇しています。2004年度には、入会時の平均年齢が男性で67.2歳、女性で66.3歳だったのに対し、2024年度にはそれぞれ、72.3歳、71.7歳となっています。

担当者は「職員にとっては、シルバー人材センターで80歳以上の方が働いていることには驚きがありません。そのくらい、高齢化が進んでいます」と話します。

一方、「その年齢になっても、元気に働けて生きがいにもつながっていることはとてもいいこと。会員になることで、健康増進につながります」とアピールします。

会員の高齢化に直面したときに課題となるのが、仕事の幅が狭まることです。「外部から仕事の発注があっても、体力面などから断らざるを得ない場合も出てきています」

そこで、最近では「自主事業」といって、会員ができる仕事を会員自らが作り出す活動に力を入れているそうです。趣味としてたしなんでいた手芸作品を販売したり、会員が「先生役」となって教室として開いたり、駄菓子屋さんを開いたり――。

「生きがい」の創出の理念には合致しているため、今後も続けていく予定です。

担当者は「会員さんの中には、ダンスなどのサークル活動を通じて仲間作りをしている人も多いんです。働くだけの場所ではなく、つながりをつくる場所にもなっています」と話しています。

現役世代にとって、シルバー人材センターは「何をしているところ?」と遠い存在に感じる人もいるかもしれません。

担当者は「まずは、自分たちが高齢になったとき、地域とつながり、いくつになっても活躍できる場としてシルバー人材センターがあることをいまの段階から知っておいてほしい」。

その上で、「現役世代の方の親や祖父母に存在を周知したり、発注者にもなってもらえたら」と話します。

1/26枚