連載

#54 小さく生まれた赤ちゃんたち

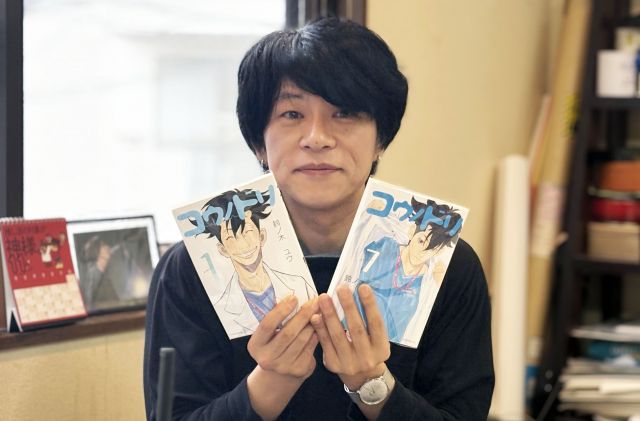

「使命感」から始まった『コウノドリ』 作者が今も感じる〝影響力〟

いまでも忘れられないNICUでの光景があります

連載

#54 小さく生まれた赤ちゃんたち

いまでも忘れられないNICUでの光景があります

妊娠・出産の現実を描いた人気漫画『コウノドリ』。2022年に完結しましたが、今でもCMキャラクターに起用されたり、こども家庭庁のサイトに漫画が掲載されたりしています。作者の鈴ノ木ユウさんにとって、『コウノドリ』はどのような存在なのでしょうか。印象に残っている医療現場の光景やいまも感じる作品の影響力、早産児の家族へのメッセージを聞きました。

11月17日は、早産の課題や負担に対する意識を高めるために、2008年にヨーロッパNICU家族会や提携する家族会によって制定された「世界早産児デー」です。

『コウノドリ』は、産科医でピアニストの鴻鳥(こうのとり)サクラを中心に、医療従事者が赤ちゃんと家族を支える姿や妊婦の葛藤、緊迫した命の現場を描く作品です。

早産や未熟児網膜症など、小さく生まれた赤ちゃんやNICU(新生児集中治療室)をテーマにしたエピソードも登場します。

2012年に週刊青年漫画誌「モーニング」(講談社)で短期集中連載が掲載されると大きな反響がありました。翌年から2020年まで連載し、その後、「コウノドリ 新型コロナウイルス編」を経て2022年に完結。綾野剛さん主演で2度テレビドラマ化(TBSテレビ系)もされました。

原作者で漫画家の鈴ノ木ユウさんが『コウノドリ』を描いたのは、妻の幼なじみの産科医に医療現場の話を聞いたことがきっかけでした。

妊娠中に一度も健診を受けない妊婦、新生児を病院に残して失踪する親、重い障害のある赤ちゃんの面会に来なくなった両親……。

当時3歳の長男を育てていた鈴ノ木さんですが、産科医から聞く話は想像したこともない現実でした。

鈴ノ木さんは「『これは僕が描かなきゃ』という〝勘違い〟から『コウノドリ』は始まったんです。当時は未受診で出産をした妊婦さんがいるということも、その母親がいなくなったり育児放棄をしたりした場合、残された赤ちゃんがどうなるかも知らなくて。乳児院や児童養護施設で生活すると聞いたことから、鴻鳥先生も乳児院出身の設定にしました」と話します。

短期連載をした当時、「青年誌で出産をテーマに描くことはタブー」といった暗黙のルールのようなものがあったそうです。

しかし、「漫画家としての経験が浅かったので、男性誌だからとか女性誌だからとかは何にも考えていませんでした。やはり『使命感』みたいなものがあったので」と語ります。

実際に連載を始めてみると、多くの読者から支持されて人気漫画となりました。

「男性は妊娠・出産が自分に関係ないと思っているかというと、そんなことはないと思います。僕自身、息子が生まれたときはすごく幸せでした。ただ連載当初、出産は男性が関わったり、口を出してはいけなかったりするような風潮があったので、『コウノドリ』をきっかけに男性も興味を持ってくれたのだと思います」

一方、デリケートなテーマでもあり、描く上では気を遣っていたといいます。

「うまくいく出産だけではありません。同じ経験をした女性が読んだときに、極力ネガティブな気持ちにならないように気をつけていました」

「連載を始める前に、死産や新生児死で子どもを亡くした親による『誕生死』という本を読みました。不幸な出産があったとしても、それを知ってほしいという思いもあるのだと思います。もちろん10人いたら10人全員がそう感じるわけではないし、漫画で全員を納得させることは難しいけど、僕が描けるものを真摯に描きたいと思っていました」

産科医でピアニストという異色の経歴は、りんくう総合医療センター(大阪府泉佐野市)の産婦人科医・荻田和秀さんがモデルです。鈴ノ木さんの長男が産まれたときの担当医でもあります。

『コウノドリ』を描くに当たっては、年に2回ほどりんくう総合医療センターを取材していました。

取材の対象は産婦人科医だけでなく、新生児科医、小児科医、麻酔科医、救急医、看護師、助産師、ソーシャルワーカーといったさまざまな医療従事者でした。NICUの様子は神奈川県立こども医療センター(横浜市南区)も参考にしました。

「大事にしていたのは、お医者さんや看護師さん、NICUに面会に来ているご両親の表情や病院の雰囲気をつかむこと。NICUでは僕も白衣を着て、極力目立たないようにしていました」と振り返ります。

「許可を得て帝王切開の現場に立ち会わせてもらったこともあります。病院に行く機会は本当に少なかったので、そのときに感じた空気感を覚えておいて1年分の連載のエピソードを決めました」

症例の説明は同行する編集者が録音し、のちほど確認。分からないことは知人の産科医に確認して漫画にしていました。

その取材のなかでも、忘れられない光景があったといいます。

「取材に行った数日前に、妊婦さんが亡くなって赤ちゃんが助かったケースがありました。NICUで、保育器に入る赤ちゃんを父親がずっと見つめていたんです。現実を受け入れられていないのか、愛情を持って赤ちゃんを見ているのとは違う印象を持ちました」

妊婦が心肺停止の状態になり、母体救命のために行う緊急の帝王切開(死戦期帝王切開)をしたところ、残念ながら母親は亡くなってしまい、赤ちゃんは助かりましたが障害の残る状況だったといいます。

「病院もいつもとは違って空気が重かったように思います。でも、先生たちは決して落ち込んでいる様子を見せませんでした。妊婦さんが亡くなったことはもちろん悲しいけど、ほかにも妊婦さんや患者さんはいる。そう奮い立たせてスイッチを切り替えているように感じました」

「産科に限らず医療の現場は前を向かないと残っていけない世界なのだと思います。『自分は基本的に冷たい人間だと思っている』『患者さんに引っ張られてしまうような医療スタッフはいらない』と言っていた先生もいます」

医療現場で感じた医師の考え方も、「漫画で描きたい」と思ったそうです。

漫画では、妊婦の葛藤やNICUに入院する家族の不安といった心情をリアルに描写しています。しかし、当事者に取材をしたのは1度だけ。聴覚障害のある妊婦に話を聞くのみでした。NICUに入院する赤ちゃんの家族に声をかけることもなかったといいます。

「話を聞いてしまうと、『その人を描かないといけない』『違うと思われたらどうしよう』とプレッシャーに感じてしまいます」と話します。

妊婦や家族の思いや様子は、医師や助産師、医療スタッフから聞いていたといいます。

「例えば、赤ちゃんに障害があることを告げるとき、両親はどのような様子なのか。泣き崩れるわけでもなく淡々としている人もいると教えてもらいました。僕の想像と違いましたが、実際に受け入れて感情が出るまでには時間がかかるものだと思います」

「自分だったらどうだろうということもすごく考えました。例えば子どもが早産で生まれたら、目の前にしたときどんな気持ちになるだろうかとか。妻ともよくその場合の感情について話をしていました」

妊娠37週から41週までの間に出産することを正期産といいますが、それより早い妊娠22週から36週に生まれることを早産といいます。

早産のエピソードは、単行本の1巻で取り上げました。描いたのは妊娠21週で破水して切迫早産(早産になるリスクが通常より高い状態)で入院し、23週で出産した夫婦の話です。赤ちゃんが助かるか分からない状況で判断を迫られる夫妻の気持ちをリアルに表現しました。

妊娠22週未満で妊娠が終わることは「流産」とされますが、22週以降でも週数が浅いと赤ちゃんに命の危険や障害が残る可能性が高くなります。

「早産の話は連載が始まる前から準備できたので、すごく時間をかけて作りました。NICUを描いたのもそのときが初めてです。りんくう総合医療センターの荻田先生や妻の幼なじみの産科医と何度もやりとりをして、何週の妊婦を描くかを決めました」

医師から早産で生まれた赤ちゃんの写真を見せてもらったり、両手に収まるくらいの大きさだと聞いたりしながら描いていったそうです。

「連載が始まる前、荻田先生に『こんな感じになりました』と見せたら、『泣いたよ』と連絡をもらいました」

2022年に連載は完結しましたが、コープ共済のCMキャラクターに起用されたり、こども家庭庁のサイトに出生前検査の漫画が掲載されたりしています。

鈴ノ木さんにとって、『コウノドリ』は漫画家としての自身を作る「コア」な存在。「僕のほとんど」と語ります。

「『コウノドリ』がなかったら多分漫画家として続けられていません。僕の漫画家としてのすべてが集約されています」

鈴ノ木さんは、作品が自身の手を離れて愛され続けている実感があるといいます。

「ドラマになったときも家族や知り合いが盛り上がってくれて、作品の存在が大きくなっていったのはずっと感じていました。その分ちゃんと描かなきゃというプレッシャーはありましたね」

「連載が終わっても『モーニング』と言えば『コウノドリ』と思ってくれる人もいて、本当にありがたいなと思います」

連載を始めた当初、担当編集者と「漫画を読んで、周産期医療のお医者さんだったり助産師さんだったりをめざす人が生まれてくれたらいいね」と話していたそうです。

「そんなことがあるのかな、そうなったらうれしいなと思っていましたが、10年以上経つと『コウノドリ』を読んで『産婦人科医をめざしました』『医学部に受かりました』という話をよく聞くようになりました」

長男と同じ小学校に通っていた学年が上の女の子も、『コウノドリ』をきっかけに助産師の道を歩み始めたといいます。

「もちろん過酷な仕事ではあると思いますが、すごくうれしいなと思いました。それが一番影響力を実感しますね。漫画を読んでサッカー選手になるような、『キャプテン翼』みたいじゃんって」

11月17日は「世界早産児デー」です。インタビューの終わりに、早産を経験したご家族へのメッセージを寄せてくれました。

「自分の子どもが早産で生まれ、いま過酷な状況にいる人もいると思います。お母さんは自分のことを責めてしまうこともあるかもしれませんが、そんな必要はないと思っています」

「僕は長く周産期医療を描いてきて、医療従事者のみなさんをすごく信頼しています。医学的な部分はプロフェッショナルな先生たちに任せて、自分を責めないでください」

「いまは苦しくて不安なことがたくさんあると思いますが、結果はきっと、10年、20年経ったあとに子どもが教えてくれると思うんです。親は子どもの成長を楽しむ。そして、子ども自身が『生まれてよかった』と思って育ってくれるといいなと思っています」

1/6枚