連載

#53 小さく生まれた赤ちゃんたち

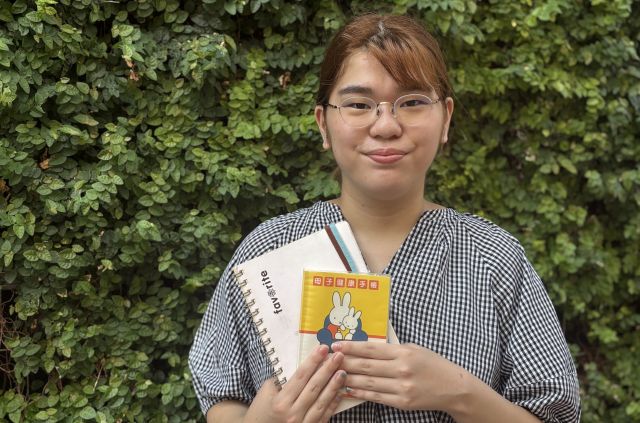

25週760gで生まれた大学生 「新生児医療の現場に関わりたい」

大学で発達心理学を学んでいます

連載

#53 小さく生まれた赤ちゃんたち

大学で発達心理学を学んでいます

予定日よりも3カ月以上早く760gで生まれた女性が、18年経ったいま、産科やNICU(新生児集中治療室)で家族の心理的ケアにあたる周産期心理士をめざし、大学で学んでいます。幼い頃、病院であたたかく接してくれた心理士や医師は憧れの存在。病院は「自分が肯定される場所」だったと話します。

11月17日は、早産の課題や負担に対する意識を高めるために制定された「世界早産児デー」です。

東京都に住む大学1年生の但馬芽吹さん(18)は、母親が妊娠25週0日(妊娠7カ月)のときに、体重760g・身長31.2cmで生まれました。

「親からは、足を曲げると両手に収まる、500mlのペットボトルくらいの大きさだったと聞きました」

母親は出産の数週間前から経過観察のため入院していて、帝王切開で出産したそうです。10年ほど不妊治療を続けた末の、待望の赤ちゃんでした。

多くの赤ちゃんは妊娠37〜41週(正期産)で生まれ、平均出生体重は約3000g、身長は約50cmです。妊娠22~36週で生まれると早産となり、全体の約6%、2500g未満で小さく生まれる低出生体重児は全体の約9%です。

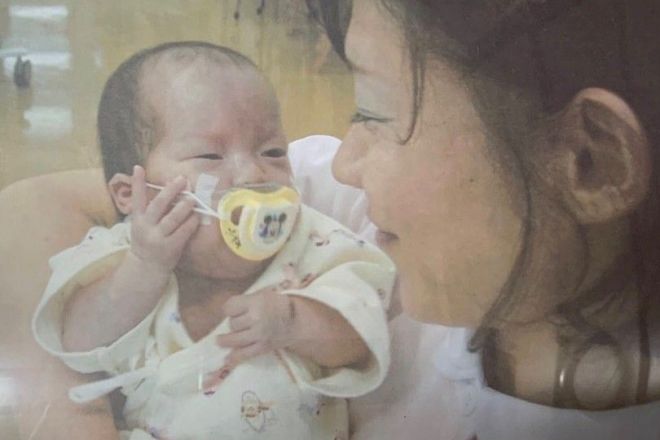

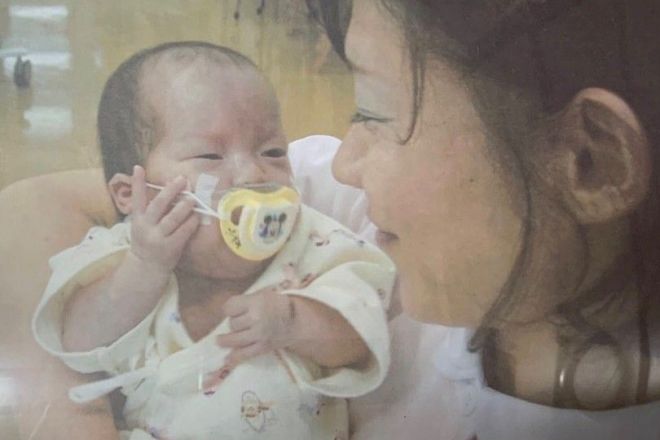

但馬さんは、NICUとGCU(新生児回復室)に計135日入院し、3330gに成長して退院しました。

入院中は、早産児に多く見られる目の病気「未熟児網膜症」のため手術を繰り返したり、重度の黄疸(おうだん)で治療を受けたりしたといいます。肺も弱く、自宅では1歳半まで在宅酸素療法を続けていたそうです。

退院後は定期的に病院を受診しました。発達のフォローアップは中学3年生まで、眼科には高校3年生まで通っていたといいます。

早産・低出生体重児は、早く小さく生まれるほど発達がゆっくりだったり、指や手首を使う細かい動作や人とのコミュニケーションが苦手だったりします。

但馬さんは小学生の頃、紙をハサミで丸く切ることが苦手だったそうです。「ひとつの動きしかできなかったので、指と手首を同時に使って形を切ることが難しく、困りました」

順を追って組み立てる動作も得意ではなく、プールの授業などでは着替えが遅くなりがちでした。「どの順番で服を脱いで着ればいいのかひとつひとつ考えなければならず、時間がかかっていました」。クラスメイトが着替え終わったあと、ひとりで更衣室に残って着替えていたこともあったそうです。

勉強では苦手が少なかった分、教師からは「やる気がない」「努力が足りない」と厳しい言葉を向けられたこともあったといいます。

小学校中学年になる頃には、友達との会話にも苦労があったそうです。

「前後の文脈を把握して話すことが苦手でした。例えば、友達がリンゴの話をしているのにハンバーグの話をしてしまって会話の流れを途切れさせてしまうようなイメージです。誰かがしゃべっているときに割って入ったり、隣のグループの会話にも首を突っ込んだり。周りを困らせていたと思うのですが、その自覚はありませんでした」

早産で2月に生まれた但馬さん。およそ3カ月後にくるはずだった予定日前後に生まれていたら、ひとつ下の学年として学校に通っていました。

小学校の頃は同級生と話していても、自身の発言に幼さを感じていたといいます。「早生まれだったこともあり、ふたつ上のお姉さんお兄さんと話している感覚でした」

幼い頃から病院で医療者の姿を見て「新生児医療の現場に携わりたい」と考えていた但馬さん。

新生児科医をめざして小学3年生から塾に通い、中学受験に挑みました。第1志望の進学校に入学しましたが、「勉強第一」の校風や友人関係に悩み、次第に学校から足が遠のいたといいます。

幼稚園から習っているピアノに打ち込み、中学2年生の秋に音楽系のフリースクールへ転校を決めました。

音楽療法にも関心があり、音大をめざして系列の高校に進学。しかし、朝8時から夜11時まで練習に打ち込む日々が続き、1年生の夏に腱鞘炎(けんしょうえん)になってしまったといいます。

炎症を抑える薬を注射して練習を続けましたが、指導者から求められるレベルに追いつけず、適応障害を発症しました。その後、突発性難聴やメニエール病の診断も受けたといいます。

進路に悩んだ末、産婦人科やNICUで家族の心理的ケアにあたる「周産期心理士」として、自分と同じように小さく生まれた子どもたちやその家族を支えたいと考えるようになりました。

「幼い頃、病院の心理士さんがあたたかく対応してくれたのがとてもうれしかったんです。病院は『自分が肯定される場所』でした」

高校2年生の秋に通信制高校に転入し、大学受験対策に取り組んだといいます。現在は都内の大学で発達心理学を学んでいます。

但馬さんは、早産児の課題についても多くの人に知ってもらいたいと、通信制高校で論文コンテストや弁論大会に積極的に参加し、発信してきました。特に伝えてきたのは、教師など教育現場での理解が広がってほしいという願いです。

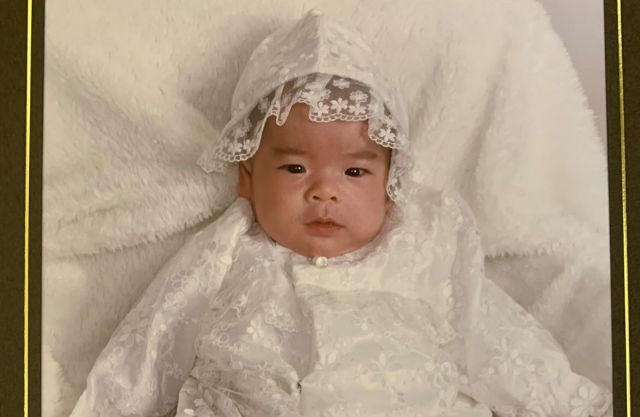

「小学生の頃、生まれたときの写真を持ってくるという課題がありました。みんなはぷくぷくした赤ちゃんでしたが、私はNICUに入院中の、人工呼吸器がつけられている写真。先生に『この写真はみんなに見せられない』と言われてしまい、悲しい思いをしました」

「病院のスタッフさんや家族からはそのようなネガティブなことを言われたことがなかったので、驚きもありました」

早産児や低出生体重児のことを知らないから、図らずも当事者を傷つけてしまうことがあるのではないかーー。

但馬さんが小学生の頃、ハサミや着替えが苦手で教師に「努力不足」と言われたことも、背景を知らないからだと考えるようになりました。

「学校の先生方は学ぶ機会がなかったから知らないのであって、それを責め立てるのは酷だと思います」

但馬さんは、Instagramでも早く小さく生まれた経験や思いを発信しています。「当事者が事前に学校側に伝えるのもひとつですし、何かをきっかけに関心を持った先生方がさらに調べるなかで私やほかの当事者、ご家族のアカウントを見て理解を深めてもらえるとうれしいです」

「私のように悲しい気持ちになるお子さんが少しでも減りますように」

1/11枚