連載

#106 #となりの外国人

「どれほどつらいか、わかるから」 外国ルーツの子、支援する側へ

「夏休み宿題教室」を開いた横浜市鶴見区の国際交流ラウンジ。訪ねると、日本人の学生やシニアボランティアに混ざり、「卒業生」である外国ルーツの若者が、子どもたちの手伝いに駆け回っていました。思いを聞きました。

「なるべく優しく教えるようにしてます」

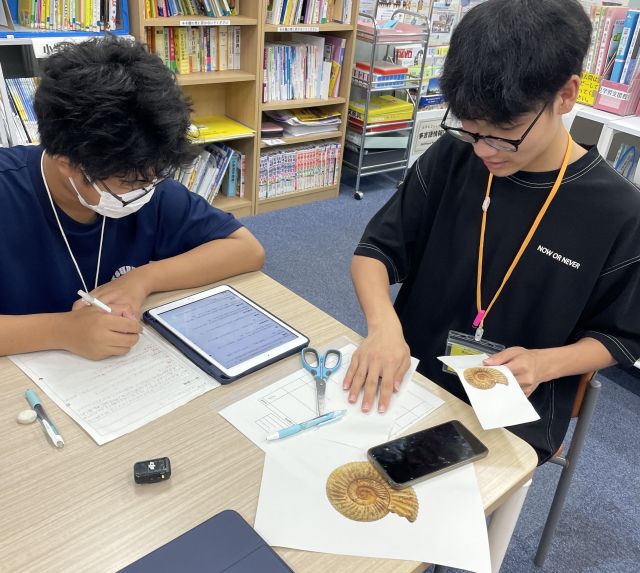

高校1年生の李晳然(リセキゼン)さんは、「アンモナイトに興味がある」という子の「自由研究」を手伝っていました。

まだ中国から来日したばかりの子が、慣れない日本語でレポートを書くのを、隣で静かに見守ります。

「中国って、先生が厳しいんです。ここに来たとき、ボランティアの人たちが優しくて、安心したんですよね」

小学校4年生の時に来日し、日本の公立学校に通いながら、国際交流ラウンジで日本語での学習支援を受けてきました。

「ここがなければ、今も日本語はあまり話せなかったと思います」

文部科学省の全国調査によると、公立の小中高校などに在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、2023年度は計6万9123人で、過去最多を更新しました。

高齢化などによる人手不足を受けて、各産業で外国人の労働力への依存度が高まっています。そのため、住み慣れた国を離れて、親の仕事の都合で日本に連れて来られる子どもも増えているのです。

ですが、急増する外国ルーツの子どもに対する学校での支援は追いついていません。日本語指導が必要な高校生の中退率は8.5%。高校生の平均である1.1%を大きく上回っています。大学などへの進学率も、高校生平均75.0%に対して46.6%と低くなっています。

「ここがなかったら、僕はきっと学校に通えなくなっていました」

そう振り返ったのは、李さんと同じ高校1年生の安明浩(アンミンコウ)さん。この交流ラウンジに通って学習支援を受けた「卒業生」で、今はボランティアとして子どもたちの指導を手伝っています。

幼少期は日本で働く両親と離れ、中国で祖父母と暮らしていましたが、小学校2年生の時に来日しました。祖父母が高齢になったためでしたが、中国の友達と離れるのが嫌で、「日本に来たくはありませんでした」。

日本語も英語もわからない中、通い始めた学校では誰とも話すことができませんでした。

もともと得意だった算数の教科書を開いても、「問題文がわからなくて、解けないんです。『自分なら解ける』って思うのに、それが悔しかった」。担任の先生も忙しそうで、個別で教えてもらう時間はとれませんでした。

さらにつらかったのは、周りの子とのけんかが絶えなかったこと。「互いに言った言葉がわからないので、変な意味にとらえたり、勘違いしたり」とすれ違ってしまい、孤立が深まったそうです。

親は日本語の塾に通わせようとしましたが「中国では、教師は生徒の手を定規でたたく、怖くて厳しい人」のイメージだったため、安さんは拒否をしていました。

来日して半年経ったころ、市役所の紹介で国際交流ラウンジに渋々来たところ「予想の100倍優しいボランティア」たちに出会い、ようやく日本語を教えてもらえるようになったのです。

日本語をしっかり学んだことで落ち着いていった安さんは、成績も上がり、昨年、中学校の一般推薦で普通高校に入学しました。

受験が終わるとすぐに、これまで支援を受けていたラウンジでボランティアを始めました。さらにラウンジの外でも、地域の高齢者や子どもたちが募る多世代交流サロンでボランティアをしています。

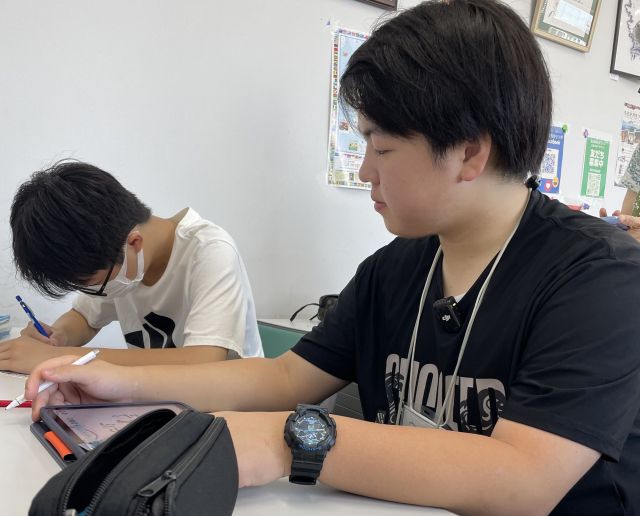

記者が取材した日、安さんは中国出身の中学生に数学を教えていました。やはり文章題でつまづいています。「文章題を避けていたら、この先には進めないから」と励まします。

文章を読ませた後に、中国語に訳して文章の意味と、計算の仕方を教えます。「数学と日本語の勉強になって、一石二鳥でしょ」

ほかの日本人ボランティアからは「子どもたちへの寄り添い方がとてもうまい」と一目置かれています。

安さんの将来の夢は「就職して会社員になったとしても、ずっと子どもたちの支援にかかわっていくこと」だそうです。

その決意には、こんな思いがありました。「日本語がわからないまま学校にいたあの半年間が、どれほどつらかったか、僕にはわかります。あんな思いをほかの子どもたちにはしてほしくないから、早く日本に慣れるために、助けたいです」

ボランティアのまとめ役として、ラウンジを走り回っていた大学3年生の宮城あみさんも、「卒業生」の一人です。

両親は日系ペルー人で、日本で生まれましたが、小学生の大半はペルーで過ごしました。

小学校6年生で日本に来たときは「誰にも追いつけないことに、孤独を感じていました。このラウンジのおかげで乗り越えることができたので、ここでボランティアをしたかった」といいます。

まとめ役は「Tkidsプランナー」と呼ばれます。「Tkids」には「鶴見の子ども」という意味が込められています。「日本語を習うだけじゃなくて、ここは子どもたちの大切な居場所、という意味です」と誇らしげに話します。

学校では話せない子が、友達に会って母語で思いっきり話せる場でもあります。

宮城さんは今、ペルーで使われるスペイン語、日本語、英語の3カ国語を話します。

終始にこにこと話していた宮城さんですが、インタビューが終わる間際、「ごめんなさい、声小さかったですかね?」と申し訳なさそうに記者に詫びました。

「日本語だと、無意識に声が小さくなっちゃうんです。言語が変わると、なんかキャラクターが変わるんですよね」

試しにスペイン語を話してもらうと、声のボリュームは記者の体感で2倍に。眉をひそめたり、笑ったりと表情も豊かです。

スペイン語だと「明るく、ジョーク好き。自分の意見を曲げない」性格だという宮城さん。日本語だと「おとなしく、まじめな子」になるといいます。

なぜかというと、「無意識だと思うんですが、周りを見て、相手の話に賛成して、共感してもらうことを言うようにしてきました。そうしないと相手を驚かせてしまうかなって」と振り返ります。

使う言葉も、キャラクターも変えて、日本社会で生きていこうとする子どもたち。社会に「馴染む」というのは、そういうことなんだと、宮城さんの二つの顔を見て、背負ってきたものを感じました。

国際交流ラウンジを巣立った外国ルーツの子どもたちは、今、教員や市役所職員など、さまざまな分野で活躍しているそうです。

1/16枚