連載

#94 イーハトーブの空を見上げて

〝謎〟のオシラサマに全国からお供えが… 大災害が奪った地域の信仰

連載

#94 イーハトーブの空を見上げて

Hideyuki Miura 朝日新聞記者、ルポライター

共同編集記者東日本大震災を経て、地域に伝わる民間信仰はどのように変化したのか――。

1月25日、津波で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市の市立博物館で特別展「陸前高田のオシラサマはいま」が始まった。

「女性たちが年に数度集って、家の神様に布を着せてアソバセル。昔の『女子会』だったのかもしれません」

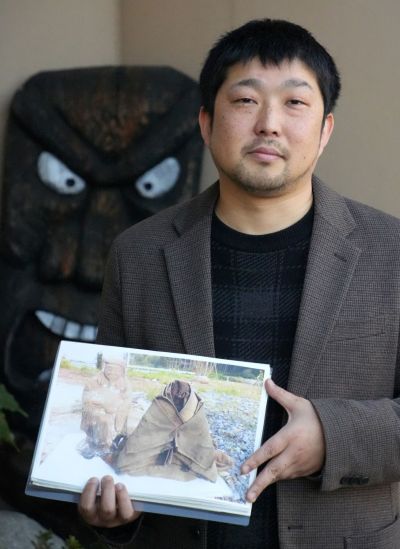

学芸員の佐々木翔さん(38)が説明すると、来館者たちから笑い声があがった。

展示されたのは、市内の家々で保管されている38世帯分のオシラサマ計113体。

2006年の調査では市内に106世帯計351体のオシラサマが存在していたが、今回の調査では、17世帯分計48体のオシラサマが津波で失われていた。

特に気仙町地区の被害が大きく、所有20世帯のうち14世帯が流失していた。

信仰の変化もみられた。

震災後、所有者の転出や少子高齢化などで、オシラサマをまつり続けることが難しくなり、4世帯計12体が博物館に寄贈された。

主任学芸員の熊谷賢(まさる)さん(58)は「津波でオシラサマが流失してしまったのは、とても残念。流失したオシラサマについては今後、過去に撮影した画像などで後世に伝えていきます」と説明した。

津波で被害を受けた宮城県気仙沼市の大島でも、オシラサマの調査が続いている。

大島出身・在住で、神奈川大学日本常民文化研究所・特別研究員の小野寺佑紀さん(34)は2010年、地元でオシラサマの調査を始めた。

震災では、細長い島の東西から波が押し寄せ、中央部で衝突して巨大な水柱が上がったとされるほどの大津波が島を襲い、約770棟以上が全壊、33人が犠牲になった。

震災前、大島には少なくとも10世帯計30体のオシラサマがあった。

震災後、小野寺さんが新たに見つけた1世帯1体を加えた11世帯分を調べたところ、計2世帯が全壊流失、2世帯が半壊浸水。オシラサマも2体が流失し、4体の所在がわからなくなっていた。

祭祀(さいし)についても、避難生活などで続けられず、現在も正式にまつっているのは、2世帯のみ。

震災前まで小正月に着物を着せていたある家では震災後、まつれなくなって木箱にお金を入れることで祭祀の代わりにしていた。

小野寺さんは「オシラサマは祭祀などを通じて人と人とを結びつけていた。大災害は人命だけでなく、地域の文化も奪い取ってしまった」と悔やむ。

一方、陸前高田市立博物館の特別展では、予想外の動きが見られた。

展示中のオシラサマがへそを曲げないよう、学芸員がお菓子をお供えしてSNSで発信したところ、視聴が500万件を超え、博物館に「ぜひオシラサマにお供えしてほしい」と全国からお菓子が届くようになった。

学芸員の熊谷さんは「これもオシラサマの御利益だと思います」とうれしそうだ。

「オシラサマはいまも多くが謎に包まれた、地域固有の文化。できれば、子どもたちに見に来てほしい」

展示室からは「今、ちょっとお菓子が動いた」「オシラサマの着物が揺れたような気がする」といった報告が相次いで寄せられたという。

(2025年1月取材)

1/107枚