連載

#23 Busy Brain

小島慶子さんが暗黒の中学3年間から抜け出したある「発見」とは?

今自分がいる場所は広い世界のほんの一部でしかないと知ること

連載

#23 Busy Brain

今自分がいる場所は広い世界のほんの一部でしかないと知ること

40歳を過ぎてから軽度のADHD(注意欠如・多動症)と診断された小島慶子さん。自らを「不快なものに対する耐性が極めて低い」「物音に敏感で人一倍気が散りやすい」「なんて我の強い脳みそ!」ととらえる小島さんが綴る、半生の脳内実況です!

今回は、暗黒時代だった中学3年間を経て高校へ進み、修学旅行での目を見開くような経験を通して「外部」の存在を発見、その後の気持ちの変化について綴ります。

(これは個人的な経験を主観的に綴ったもので、全てのADHDの人がこのように物事を感じているわけではありません。人それぞれ困りごとや感じ方は異なります)

高校3年になり、内部進学テストを受けることになりました。社会学やジャーナリズムに関する勉強に興味があったのですが、付属の大学には社会学科も新聞学科もなかったので、それらに関わることが学べそうな法学部政治学科を志望しました。志望者が多く、政治学科に進学するには学年末の進学テストでそれなりに高い点をとらなければなりませんでした。

以前書いたように、のちにある先生から聞いたところによると、私は折り合いの悪かった数学の先生に「人生に数学なんて必要ない。それを証明するために私は数学なしでも目標を達成してみせる」と宣言し、内部進学テストで白紙回答。生物や歴史、国語などの得意科目で点を稼ぎ、政治学科に進んだようです(全く記憶になし)。

親になった立場で見ると、実に愚かな反抗です。今はもう、怒りに任せて人生を他人に委ねてはならないと知っています。そして数学は、生きていく上で確かに役に立つということも。

そういえば中1の時にも無駄な反抗をしました。家庭科で夏休みに運針(うんしん)の宿題が出たのです。半分に折った晒(さら)しに赤い糸で何本も直線の縫い取りをするというもの。「千人針じゃああるまいし、赤い線ばっかり何本も手で縫わなくちゃならない理由がわからない。こんな古臭い課題を出すなんて、あの先生は時代遅れだ」と思いました。

しかも、等間隔で真っ直ぐに針を運ぶのが難しく、何度も指に針を刺してしまいました。晒しには点々と血が付きましたが、次第にそれが面白くなってしまい、先生への当て付けも込めて血染めの晒しを提出しました。

そのことを唐突に思い出したのはすっかり大人になってから、確か子どもの服の繕(つくろ)い物をしている時です。愕然としました。先生はどれほど不快で気味悪く思ったことでしょう。運針は、無駄どころか非常に役に立っています。タイムマシンがあるなら、いますぐお詫びしに行きたいと思いました。その頃は他の先生に対する態度も極めて反抗的だったので、程なくしてブラックリスト入りを宣告されました。当然ですよね……。

もし運針の課題に納得がいかないなら血染めの晒しではなく、言葉で伝えればいい。自分がしたことながら、理解に苦しみます。人間というのは変わらない部分もある一方で、成長するにつれて本当に全くの別人のように変わってしまうものでもあるのだなと思います。言い換えれば、どんな困りものの子どもも、その後大きく変化する可能性があるということです。

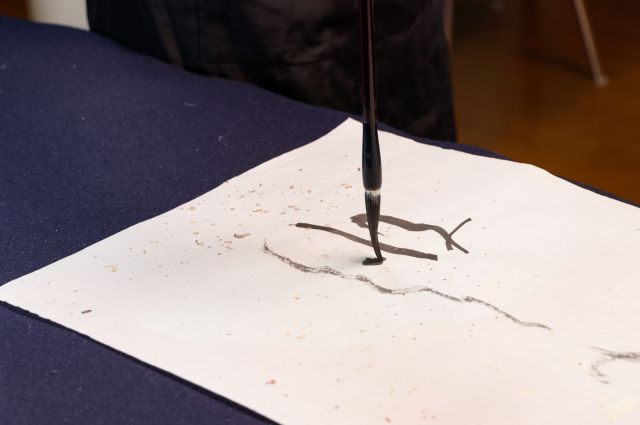

当時の私は幼稚な反抗心や思いつきに加えて、うかつさから自分の立場を悪くしていました。中学校の書道の授業では、近所で習っていた自由な書体を活かす流派とは違う、きちんとした字を書く指導が気に入らず、呼び捨てで先生の悪口を言いながら書いていました。それをすぐ後ろで先生が聞いていたので、非常に心証を悪くしてしまいました。

何かを思いついたときに、今ここでこれを言ったらどうなるかを頭の中でシミュレーションせずに口に出すので、そういう間抜けなことになるのです。何か言いたくなったらまずは黙ってよく検討する、という習慣が身についたのは20代になってからです。

こう書き並べてみると、当時の私は腹いせや嫌がらせをして、先生に甘えていたのですね。人に対する敬意が足りませんでした。教師も一人の人間だと、思っていなかったのです。

親になってみて、先生という仕事がどれほど大変かよくわかりました。今は教師の激務や精神的な負担が社会問題となっていますが、先生が幸せな気持ちで働き、自分の家族との時間も大切にすることができなければ、例えば私のような問題を抱えた子供に根気よく接するエネルギーは湧いてこないでしょう。私は幸いなことに、手に負えない問題児を気にかけてくれる教師たちに出会えました。母校には、本当に感謝しています。

先生や友達とはうまくいかなくても、授業は新しい世界へと私を招き入れてくれました。中でも古文の授業では、美しい図録や耳慣れない言葉の響きの心地よさに引き込まれました。入学して最初の授業を今でも覚えています。鶯色(うぐいすいろ)の薄い冊子(さっし)を開いて、遥か昔の人の言葉を読み進めるのはワクワクしたし、小学校の時とは違う世界にやってきたのだと、誇らしく思いました。中学校では、目に映る全てものが新鮮でした。

古めかしい鉄錆の浮いた正門から続く長い桜並木は、春にはそれは見事な花のトンネルになります。満開の並木の下を歩くと、幾千もの鈴を振るような空気の震えを感じました。花が鳴るのです。ソメイヨシノが散ると、濃いピンク色の八重桜が枝もたわわに咲きました。こちらは見上げると、確かに甘い。花には味もあると知ったのでした。人は、目で聞くことも味わうこともできる。平安貴族たちには、世界がこんなふうに見えていたのかな、と想像を膨らませたものです。

大人になるまでの気の遠くなるような時間をどんよりと持て余していた13歳当時の私は、48歳の今の私よりも遥かに豊かでした。時間という貴重な資源に恵まれていることにも気づかず、まだ何者でもない日々を鬱々として生きていたあの頃に戻れたら。今の私ならもっとうまくやれるのに。けれどあの不機嫌な日々が、幼い知性を鍛えたのだと思います。

息子たちが中学生だった頃を振り返っても、思春期の子どもがなぜ言葉少なになり、周囲に苛立っているように見えるのかがわかる気がします。彼らはものすごい量の情報を処理しているのです。猛スピードで変化する肉体と急成長する脳みそに混乱し、新世界に適応するのに必死なのですね。毎日毎日、手に負えないくらい膨大な情報の入力作業に追われており、本人にはそれがモヤモヤとした言葉にならない苛立ちとして感じられるので、自分でもどう説明していいのかわからないのでしょう。そのこと自体がとてつもなく美しいと、今は思います。

暗黒時代だった中学3年間ですが、中1の八幡平(はちまんたい)林間学校での登山、中2の沼津での遠泳、中3の修学旅行の記憶は懐かしく思い出されます。八幡平では、閉山した松尾鉱山の病院だった建物を松尾校舎と称して宿泊に使っていました。校舎は天井が高く広々としており、窓の外には十和田八幡平国立公園の豊かな緑が広がっていました。だけど山シャツがぶかぶかして落ち着かないのと、学校指定の登山用スラックスがとてつもなく野暮ったいのとが嫌で嫌で、ぶんむくれていたっけ。

中2の沼津遊泳大会では、伝統の白い晒しを水着の腰に巻いて、海中に立てたヤグラの周りを泳ぐ遠泳に参加しました。泳ぎは得意ではないし、あまりきれいとは言えない海だったので、気が進みませんでした。ヤグラに当たって脚を怪我すると膝のお皿の裏にフジツボが生えるとか、古い宿舎で夜中に乃木希典(のぎまれすけ)の幽霊が蚊帳(かや)をめくるとか、怖いような怖くないような伝説がまことしやかにささやかれていました。

夕食の後には班別の合唱大会があり、班長かなんかをしていた私は「浜辺の歌」をみんなで練習して優勝しました。一緒になって喜んだ記憶があるので、当時は暗黒時代なりに居場所を得つつあったのかもしれません。

中3の修学旅行は、萩・津和野、倉敷、広島、吉備路、伊勢神宮を巡る旅でした。夏休みに下調べノートを作る宿題が出たので、大きなノートを買い、毎日夢中になって書きました。昼過ぎに起きて雨戸も開けず、締め切った暑い部屋で、万年筆と色鉛筆でせっせとオリジナル資料ノートを作ったのです。当時はワープロもなく家にコピー機もありませんでしたから、ガイドブックの気になる箇所を抜き書きし、写真や図柄も手書きで写しました。

修学旅行とは無関係な郷土の風習まで熱心に書き込んだりして、我ながら「多分ここまで求められていないし、こんなに熱を入れてやらなくてもいいのでは?」と思ったのですが、とにかく旅行が楽しみでならなかったので、何時間集中しても全く苦になりませんでした。どうも自分は、これと思ったものには過剰なエネルギーを割く傾向があるようだぞと思ったのを覚えています。

修学旅行は期待以上でした。広島の原爆資料館、平和記念公園の鐘の音、萩の菊ヶ浜の淡い青、岩国錦帯橋の雨に濡れた石組、吉備路の明るい空、伊勢神宮の清澄な日差し。中でも倉敷の大原美術館では、まさに目が開かれるような感動を覚えました。エル・グレコ、ポール・セザンヌ、クロード・モネ、アンリ・ルソー……国内外の絵画や民藝の数々に触れ、衝撃を受けました。世界にはこんなに美しいものがたくさんあるのかと、美術への興味がかき立てられたのです。実物の放つ輝きは、教科書で見る写真とは全然違いました。

日本の地方をほとんど知らなかったこともあり、この修学旅行は忘れられないものとなりました。世界は広くて美しい。もっと知りたい、見てみたいという強い気持ちが湧き上がりました。思春期の只中で鬱屈していた私は、自分の内部から外へと視線を転じて、光を見つけました。修学旅行から帰った頃から、高校に進んだら新しい自分になりたいと思うようになりました。トンネルの出口を自ら目指すようになったのです。

今自分がいる場所は広い世界のほんの一部でしかないと知ることは、前に進む力になります。私は自分の凸凹を扱いかねて、周囲を混乱させ、自身も傷ついていました。それは自分と周囲の境目がよく見えていなかったからかもしれません。

美しいものに出会って、私は「外部」を発見しました。暗い池の中に光が差し込み、思わず水面から顔を出して、初めて外の景色を見たようなものです。そこに近づきたい、という気持ちが私を池から連れ出してくれました。33年余りが経ったいまも、その瞬間を覚えています。また大原美術館を訪れたくなりました。15歳の時に見たあの光に、もう一度出会えるでしょうか。

(文・小島慶子)

小島慶子(こじま・けいこ)

エッセイスト。1972年、オーストラリア・パース生まれ。東京大学大学院情報学環客員研究員。近著に『曼荼羅家族 「もしかしてVERY失格! ?」完結編』(光文社)。共著『足をどかしてくれませんか。』(亜紀書房)が発売中。

1/9枚