話題

未来のSUSHI屋、イクラが10万円!?現代アートに込めた思いは

話題

世界的に注目を集める「和食」の魅力を紹介する特別展「和食~日本の自然、人々の知恵~」(朝日新聞社など主催)が、9月23日まで熊本市現代美術館に巡回しています。九州では唯一の開催で、熊本会場でしか見られない現代アートも登場。その一つが「未来SUSHI」。和食の代表格・すしを使ったどんな作品が展示されているのでしょうか。(朝日新聞文化事業1部・高橋友佳理)

「和食」は、南北に連なる日本列島の多様な自然や、そこに暮らす人々の知恵・歴史を背景に成立し、独自に発展してきました。

2013年には、自然を尊ぶ日本人の気質に基づいた食に関する習わしが評価され、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。

「和食」展は、普段何げなく食べているその「和食」を、自然科学のアプローチや歴史的背景から解き明かす、大事典的展覧会です。2023年の東京会場を皮切りに、全国を巡回中です。

展示では、国内の山海の幸を紹介しています。海の豊かさを実感できるのは、実物大のマグロたち。まるで泳いでいるかのような迫力です。天井を見上げると、長~いコンブの標本もあります。

和食が庶民にまで広がる発展を遂げたのは江戸時代。その食を紹介するコーナーには、江戸前ずしの屋台も登場しています。

すしの大きさは、今の3倍ほど。とても大きく、まるでおにぎりのようです。

現代のすしの姿になるまでに、先人たちが工夫を凝らしてきたことがうかがえます。

このすしが、未来ではどうなっているのか……。会場の最後に、それを表現した作品が登場します。

「ご来店ありがとうございます!」

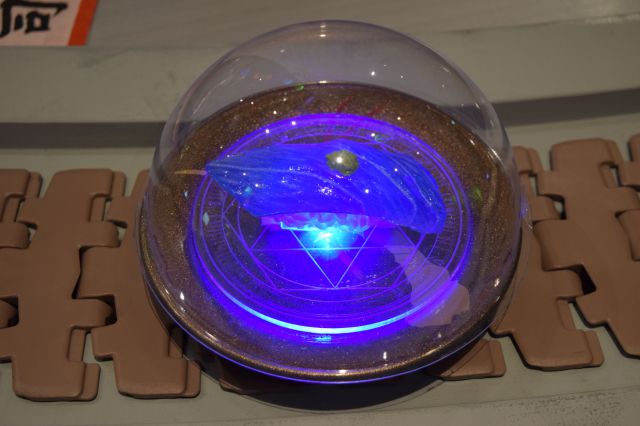

威勢のいいかけ声が飛び、一風変わった「寿司(すし)」が光りながら軽やかに回っています。

熊本会場オリジナル展示の「未来SUSHI」。アーティストの市原えつこさんが作った大型インスタレーション作品で、今から100年後の回転ずし屋という設定です。

動いているコンベヤーが表現しているのは時間の流れ。人型ロボットのペッパー大将がコンベヤーで流れている寿司ネタについて語りながら、2030年から2110年までに起こった架空の出来事を振り返ります。

まず目に入ってきたのは、青く光る切り身が乗ったすし。

日本が誇る技術である「食品サンプル」で作られ、「ゲノム編集寿司 人工マグロ(2030年)」と記されています。

乱獲や気候変動で、漁獲量が減ったために開発されたようです。

続いてイクラ。いまでも高級食材ですが、未来ではなんと、5粒のっただけで10万円!

安くて、おいしくて、おなかいっぱいになれる、現代の回転ずしとはまったく異なります。

さらに、カサカサしたものがのっている皿が。未来では、すしネタに干し草を使うようになったようです。

食料や資源の枯渇に、人類も負けてはいません。

未来では、消化器官が大幅にパワーアップ。干し草はもちろん、瓦礫(がれき)だって、すしネタやパフェの具材として味わってしまいます。

驚くのは「サイボーグ用 半身半機寿司」(2050年)。すしネタをよく見ると、機械の一部が顔を出しています。

未来の回転ずし屋は、家族や仲間とワイワイ楽しむハレの場、というよりも、人類・ロボットを問わず、エネルギーを摂取する場所にすぎなくなっているのかもしれません。

極め付きは「2110年」の「スシの陰謀 SUSHI BRAIN(スシ・ブレーン)」。

載っているのは、なんと食べると脳に寄生するすし。

人類だけでなく、すしの側が意思を持って脳に侵入し、人類をコントロールしようとする事件が起こったことが、ペッパー大将の口から語られます。

SFや、ディストピア的なおどろおどろしさもある本作。

制作にあたり、市原さんは脳科学者や再生医療研究者たち3人の研究者にインタビューしました。その映像も作品の一部として展示しています。

インタビューの結果、培養魚肉やゲノム編集された魚介は実際に研究開発が進み、「近い将来、すしネタになりうる」と市原さんはいいます。

また、今でも天然資源の枯渇が叫ばれており、数十年後には、天然素材が庶民の手に届かないほど高価なものになることも、ありうることかもしれません。

「あるかもしれないし、ないかもしれない、半分妄想、半分エビデンス(証拠)に基づいた未来。食の変化の未来を、親子で楽しく考えてもらうきっかけになれば」と市原さんは話します。

本作は、2022年に東京で発表されました。

それを見ていた熊本市現代美術館の学芸員が、「和食」展を企画した際に、オリジナル展示できないかとラブコールを送り、実現にこぎつけました。東京での発表以来、フルバージョンでの公開は初めてです。

2002年に熊本の中心市街地にオープンした熊本市現代美術館。

マリーナ・アブラモヴィッチの作品でもある、寝ころびながら読書できるユニークな本棚のある図書室や、柱に数字カウンターを埋め込んだ宮島達男の作品など、施設内の空間に現代アートがちりばめられた、市民の憩いの場となっています。

館のビジョンに「多様なものを受け入れる寛容なまち」と「市民が心豊かに生きることができる未来」の創造を掲げており、「和食」展と市原さんの作品の展示は、その精神に立つ試みの一環でした。

「未来SUSHI」のほかにも、現代アーティスト永田康祐さんによる映像作品や、同館が所蔵する塔本シスコさんの油絵《ふるさとの海》も展示されています。

「和食」を可能たらしめている、日本の豊かな自然によってもたらされた食材と、これまでの歴史に思いをはせながら、現代アートを通じて「和食」の未来を考える、熊本市現代美術館ならではの和食展。夏休みの自由研究にもぴったりです。ぜひ家族で訪れてみてはいかがでしょうか。

1/6枚