ネットの話題

寺に眠る「お経600巻」大学生が調査したら…「文化財」登録の快挙

ネットの話題

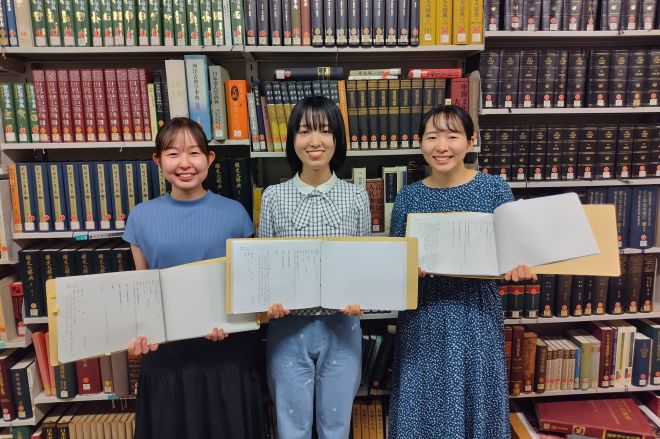

大学生のグループがお寺に眠っていた江戸時代の古いお経600巻を調べたところ、地域における江戸時代の仏教信仰のあり方を裏付ける貴重な史料であることが分かりました。お経は今春、東京都板橋区の有形文化財に登録されました。指導にあたった歴史学者で日本女子大学の藤井雅子教授(日本古代中世史)は、「大学生が実際の文化財を調査して文化財登録に至った事例は極めて珍しいと思います」と話しています。

お経の調査にあたったのは、日本女子大学の学生が結成した史料調査のボランティアグループです。東京都板橋区中台にある延命寺が所蔵する600巻の大般若波羅蜜多経(大般若経/だいはんにゃきょう)を調査しました。

延命寺は約400年前に建立された真言宗豊山派のお寺です。たびたび火事に見舞われ、1719年と1805年に出火した記録があります。そのたびに、中台村や周辺の人々によって復興されました。

お経は今から約170年前、寺の復興を願った周りの村の人々から延命寺に贈られたものです。お寺で長年大事に保管されてきましたが、文化財としての調査はされていませんでした。

学生による調査のきっかけは、板橋区教育委員会からの依頼でした。

区教委は2022年ころから延命寺にある江戸時代の仏画の文化財登録に向けた調査をしていましたが、その調査の過程で600巻の大般若経の存在が浮上しました。

しかし、学芸員のマンパワーが限られる中で、600巻ものお経を区教委だけで調べるのは不可能でした。そこで、寺院調査の第一人者である藤井教授に協力を依頼。有志の学生を募ってプロジェクトがスタートしました。

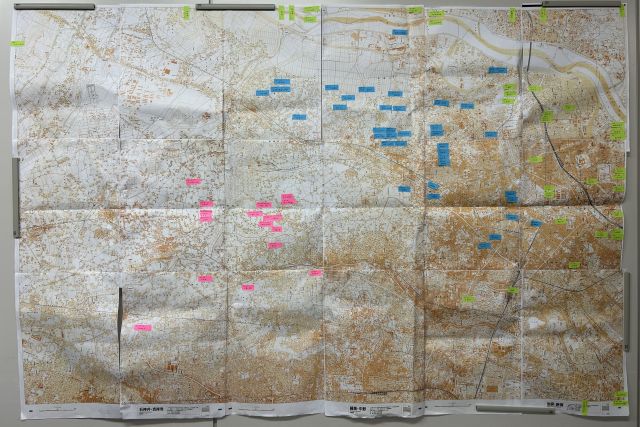

趣旨に賛同した学生約40人が集まり、調査は2023年10月から2024年3月にかけて行われました。

600巻のお経を1巻ずつ調べ、お経を奉納した人(施主)の名前や住んでいる地域など書かれている内容を調書に起こします。そして、調書の内容をパソコンの表計算ソフトに入力し、データベース化しました。史料の写真撮影にも取り組みました。

貴重な史料を守るため、学生たちは細心の注意を払って調査に臨みました。

シャープペンシルは、鋭利な芯が折れるとお経を傷つけてしまう可能性があるため、使用禁止。指輪などのアクセサリー類も、お経を扱っているときに引っかかってやぶいてしまったら取り返しがつかないため、調査時は外すことをルール化しました。

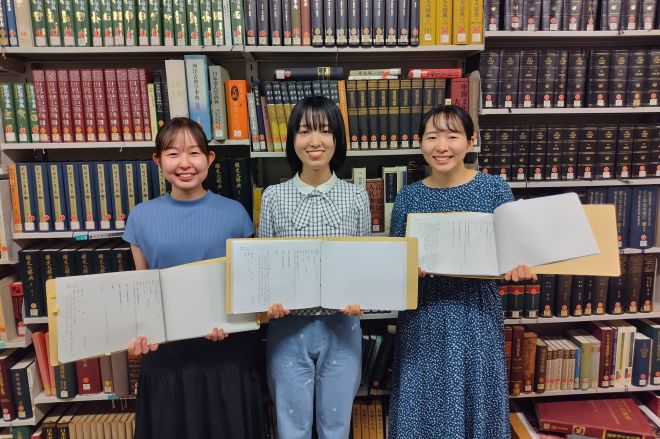

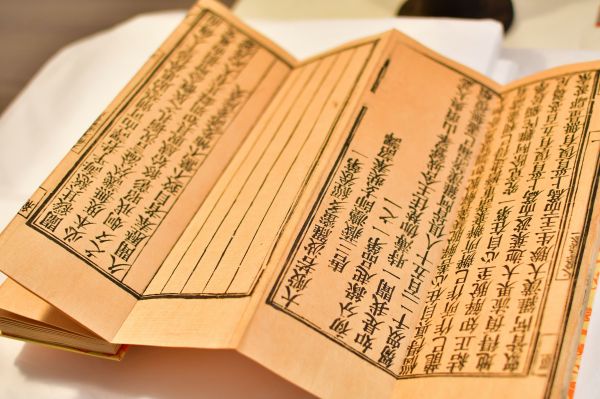

お経は木版刷りで、黄檗宗(おうばくしゅう)を1654年に日本に伝えた中国の僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)の弟子である鉄眼道光が版木を彫らせたもので、「鉄眼版」と呼ばれています。

このお経自体は全国各地に残っていますが、各巻に墨書が書かれている点が大きな特徴でした。

記されている人名や地名は各巻によって異なり、お経をお寺に奉納した代表者の名前や住所だと推測され、江戸時代の地域での宗教の実態を知るうえで重要な情報になります。

当時の人が崩し字で書いているので、古文書の知識がなくては読みこなすことができません。旧字や異体字もあります。

調査にあたった文学部の丸島雅子さん(4年)は、「異体字や旧字体が、現代で使っているどの漢字にあたるのかは知識がないと判別することが難しく、最初のころは毎日のように先生方に質問していました。学んだことはなるべくメモして、仲間同士で知識を共有しました」

学術的に通用し、後世の人も使えるデータベースを作るためには、書式や表記のルールを統一することが重要です。浜口佳歩さん(4年)は、「多くの学生が参加しているので、人によって微妙に表記が違ってしまうという問題がありました。コミュニケーションを取りながら方針を共有し、全角か半角か、というところまでこだわり、情報の揺れ、抜けがない正確なデータベースを作ることを心がけました」と話します。

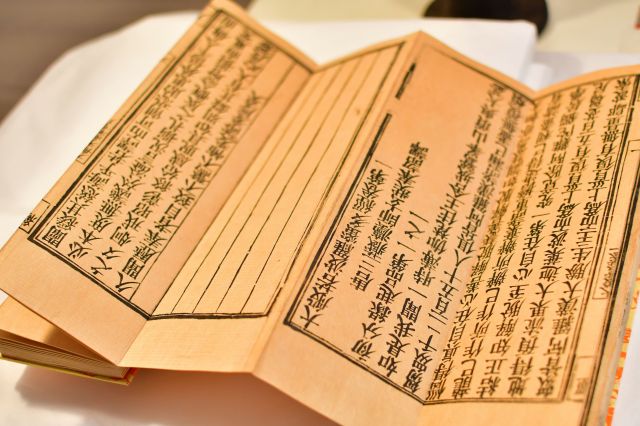

調査の結果、お経を奉納した人は、お寺から4~5キロ四方に住んでいたことが分かりました。板橋区だけでなく、豊島区、文京区、練馬区、千代田区に及び、一部は埼玉県にもいました。当初の見立てでは、寺が所在する中台村周辺の住民と思われていましたが、見立てよりずっと広い範囲でした。

浜口さんは、「施主の居住地の中には、現在も残っている地名もあり、『ここ知ってる!』と声が上がることもありました。江戸時代と現代のつながりを感じられて、歴史を学ぶおもしろさを改めて実感しました」

施主には武士もいましたが、ほとんどが農民だったといいます。お経が入っていた箱は職人が手作りした高級品で、当時の農民がお寺をいかに大切に思っていたかを物語っています。

このことから、当時、仏教が広い範囲で庶民に信仰されていたことや、仏教が庶民の暮らしに深く根ざしていたことが裏付けられました。

藤井教授は、「江戸時代における地域の仏教信仰のあり方を解き明かすことができたのは貴重な成果といえます。学生たちが実際の史料を調査できることがいかに貴重な機会であるかを理解し、真剣に取り組んでくれたことが今回の成果に結びついたと思います」と評価します。

こうした研究成果を背景に、お経は今年、板橋区の有形文化財に登録されました。「重要な歴史資料」(区教委)と位置づけられました。

丸島さんは、「調査に携わったことで、史料を後世に残していく大切さを実感し、学芸員の資格に興味が出てきました。自分が触れた史料が文化財に登録されるという素晴らしい経験をさせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」

原知優さん(3年)は、調査を通して実物の史料に触れる楽しさに目覚めたそうです。「これまでは歴史を学ぶことは知識を教わるという印象が強かったのですが、自分で史料を見て学ぶ大切さを理解できました。これからも興味を持ったことを探求していきたいです」

藤井教授によれば、古い史料は破損したら取り返しがつかないため、文化財の調査は研究者などの専門家によってなされることが多いといいます。大学院生が調査に参加することはありますが、大学の学部生がこうした調査をすることは全国的にもほとんど事例がないそうです。

調査は日本女子大学社会連携教育センターと板橋区教育委員会との連携事業として行われました。「学生たちが今回の成果を出せたのは、貴重な史料を調べる機会を与えていただいたからこそ。ご住職や板橋区教育委員会のみなさまに感謝したいです」

1/5枚