IT・科学

「世界最小の針」が小さすぎて撮影困難な件 開発者と一緒に工場見学

ものづくりの現場を取材してみようと話題を探していたところ、目にとまったのは「世界最小の針」の文字……

IT・科学

ものづくりの現場を取材してみようと話題を探していたところ、目にとまったのは「世界最小の針」の文字……

ものづくりの現場を取材してみようと話題を探していたところ、目にとまったのは「世界最小の針」の文字。髪の毛ほど細い血管(約0.1mm)の縫合を可能にしたとして、2009年に第3回ものづくり日本大賞の内閣総理大臣賞(製品・技術開発部門)を受賞したとのこと。さっそく製造現場を見に行ってきたのですが、針があまりに小さすぎて……。

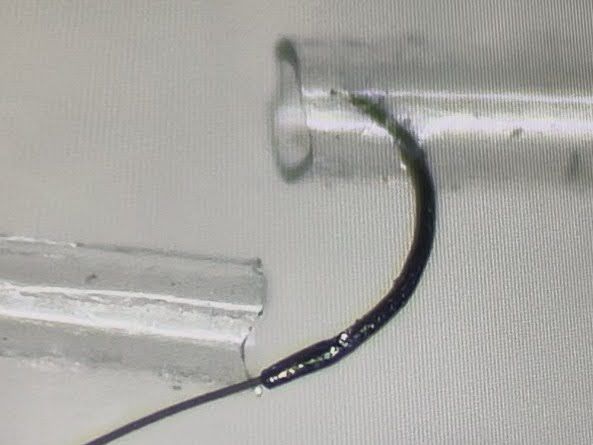

「世界最小の針」を製造しているのは、医療機器製造メーカーの河野製作所(本社・千葉県)。直径0.03mm、針の長さは0.8mmのステンレス鋼。そこに0.012mmの糸がついている。

もちろん、こうした針のサイズは事前に調べ、自宅から動画撮影用にと虫眼鏡も持参し、千葉県市川市の本社工場へ取材に向かった。

不安要素があるとすれば、動画撮影用の機材がスマートフォンだけということ……。

広報担当の田中亜佐美さんに案内され、「こちらが世界最小の針です」と見せてもらったのは、細い透明なチューブと、それを貫通している小さなホコリ。もとい、針だった。

目の前のディスプレー画面に拡大表示されているものを見ると、間違いなくチューブを貫通している針。だが実物を見ると……いや、見えない……。

(えっ…。針、小さすぎ……。これスマホで撮影できないやつでしょ……)

思わず心の声が漏れそうになるのをぐっとこらえ、カバンに潜ませた虫眼鏡に目をやる。倍率は2倍……。こいつでは、厳しそうだ。

動画撮影への不安を抱えながら、開発者の岩立力(つとむ)さんに取材を始めた。

河野製作所が世界最小の針の開発を始めたきっかけは、今から20年以上も前のこと。

小さい手術針の製造・販売をしていた河野製作所に、大学教授からこんな相談が寄せられたという。

「工場の現場で、誤って指先を切り落としてしまう人たちがいる。治療をしたいが、指先は血管が細くてつなげられない。今までに無いような小さい針を作れないだろうか」

教授がつなげたいという血管は、0.1mm~0.3mmほど。当時の業界では、直径0.1mm以下の針が必要な手術は技術的に難しく、そもそもそうした針を作ることも出来ないというのが「常識」だったという。

開発プロジェクトの責任者を任されたのが岩立さんだった。

社内を見渡しても、ここまで小さい針を加工するための機材は無く、素材探しから、加工用の機材作りまで、全てが手探りから始まったという。

小さいバネに使われる細い鋼材に熱を加えたり、伸ばしたり。

素材を針の直径0.03mmまで細くするのに約3カ月かかった。さらに、そこから「針」となるように先端をとがらせていく。ようやく針らしい形に仕上がったときには、プロジェクト開始から約1年が経っていたという。

「世界最小の針の開発は、産官学のプロジェクトとしてスタートしました。そのため、進捗状況を共有する日が近づくたびに、どんな成果を持って行こうかと焦っていました」と岩立さん。

なかでも難航したのは、針に糸を取り付ける工程だったという。釣り針のように針の外側に糸を巻き付けると太くなってしまうため、0.03mmの針の中に0.012ミリの糸を埋めて固定する必要があった。

開発作業が進まず、工場の中に段ボールを敷いて寝泊まりする生活が続いた。重圧につぶされて夜中に一人、大声を出したこともある。

針の根元を「V」字に割り糸を入れて再び閉じる形とし、安定した製作工程を作るまでにさらに1年かかったという。

完成した針は2009年に「ものづくり日本大賞」の内閣総理大臣賞を受賞。工場での量産体制も整い、「クラウンジュン」のブランド名で正式な販売がスタートしたのは2011年となった。

同社の経営企画室執行役員の北川俊郎さんによると、販売当初の売れ行きは伸び悩んだという。あまりに針が小さすぎて、使える医師が少なかったことも影響したとみられる。だが、「この針を使えることが医師としてのステータスになった」。やがて海外の学会からも注目を集め、今では米国や中国の医師から大口の発注も届くようになったという。

「生後間もない幼児の指の手術が出来た」「脳外科の治療にも使えるかも知れない」

かつては「出来ない」が常識だった毛細血管の手術を可能にしたことで、岩立さんのもとには、医療現場から様々な「実績」や「可能性」を伝える声が聞こえてくる。

将来的にロボット技術が進歩すれば、「世界最小の針」を活用する場面もさらに増えるのではという期待も広がる。

「さて、製造現場も見ていきますか」。岩立さんに案内され、撮影に不安を感じながらスマホを握りなおした。

清潔を保つための防護服のようなものを着て、いざ入室。

スマホを構えてみたものの、作業に取り組むスタッフの姿は撮影できるが、やはり肝心の針が映らない……。

まるで壮大なパントマイムが目の前で繰り広げられているような錯覚にとらわれる。

時折、「どうですか?撮れてますか?」と確認してくれる岩立さんに、「えぇ、まぁ。厳しいですね」と苦笑いを返すのが精いっぱい。

針は会社に持ち帰ってプロカメラマンと一緒に撮影し直すしかない。そう決心して、冷静に製造工程を眺めると、熟練スタッフが顕微鏡をのぞき込んでいる場面が多いことに気づいた。

細いピンセットを器用に扱い、私からは見えない極小の世界で何かをしている。

「ここでは針の中に糸を通しています」と、岩立さん。

「熟練の技が必要になるので、機械化・省力化の動きとは逆行しているとも言えます。でも、こうした現場だからこそ大量生産の大手メーカーの機械製造では出来ない商品が作れるんです。これは海外に負けない、日本のお家芸だと思います」

最後に一つだけ質問です。もし他のメーカーがさらに小さい針を作ったらどうしますか?

「そうなったら、もう一度挑戦しますよ」と、岩立さんは笑った。

1/5枚