お金と仕事

「パートナーの昇格直後に内示」…駐在員が悩む家族のキャリア

「会社が真剣に考えなければ転職」サラリと話す駐在員も

お金と仕事

「会社が真剣に考えなければ転職」サラリと話す駐在員も

駐在員が海外で働くとき、共働きをしているパートナーのキャリアをどう考えたらいいのか――。国内での就労に比べ、海外就労にはビザ取得など多くのハードルがあるため、退職して同行する人も少なくありません。駐在員本人や同行するパートナーの就労に対する考え方を明らかにしようと、民間団体が調査をしました。そこでわかったのは、「共働き時代の駐在制度は、企業側にも家族のキャリアを大事にする視点が必要」ということだったといいます。

調査を行ったのは、Career Cafe Connect(一般社団法人キャリアコネクト)と、CAREER MARK(株式会社ノヴィータ)で、これまでも駐在に同行したパートナーのキャリア問題について、発信を続けてきました。

アンケートに回答したのは、直近5年以内に海外に駐在、もしくは同行した経験のある人、そして、駐在の打診を受けた経験のある本人もしくはそのパートナーです。調査を行った2団体を通じて計563件の回答が集まり、駐在員本人からは146件、パートナーからは417件の回答が集まりました。

駐在国も多様で、中国やアメリカ、イギリス、タイ、ベトナムなど約30カ国からの回答が寄せられました。

関さんは、「アンケート名に『共働き時代の駐在員』というタイトルをつけているので、そもそもそういったテーマに関心がある人が多く答えてくれた」と、属性については注意する必要があると説明。その上で、特に際立っていた点は、駐在に同行したパートナーの就労意欲についてだといいます。

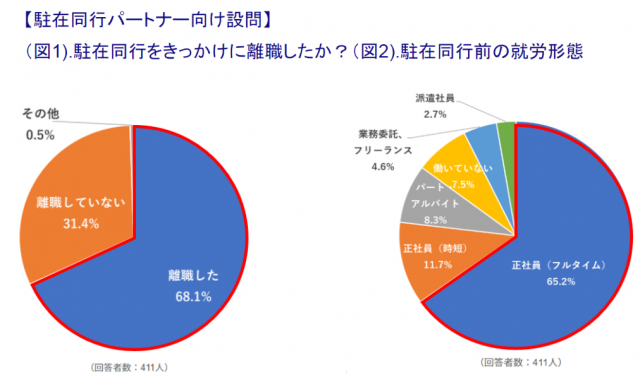

同行者に「駐在同行をきっかけに離職したか」と問う質問では、68.1%が「離職した」と回答。同行前の働き方を聞くと、77%が正社員で、最高年収の質問には43.3%が600万円以上と答えました。

「今後の就労に対する希望」を聞くと、開始時期にばらつきはありますが、同行者の9割が就労意欲を示す結果となりました。

これらのことから関さんは「現在、そしてこれから駐在を検討する人たちは、共働き前提の世代であることが改めて示せたと思う」とします。

特に同行するのは女性の方が多い現状があり、関さんは「その悩みが社会的にはフォーカスされていない」と訴えます。

さらに関さんは、その状況の中で「板挟みになっている駐在員」の存在を企業は気遣うべきだと提言します。

今回のアンケートに回答した146人の駐在員のうちの多くは30代で、およそ半数を占めます。性別は男性がほとんどですが、2割ほどが女性でした。

駐在員のうち、6割ほどがパートナーのキャリアについて悩み、話し合いを重ねたと回答。うち、22.8%は「非常に悩んだ」と答えています。

その理由について聞くと「パートナーの昇格直後に自身の海外赴任の内示を受けた」(30代後半)、「帰任後のパートナーの再就職が困難と予想されたため」(30代前半)といった声があったといいます。

CAREER MARKの小橋さんは、駐在員複数に個別インタビューをした内容を振り返り「自分のキャリアもパートナーのキャリアも大切にしている印象の人ばかりでした」。

中には「自分や家族のキャリア形成を会社が真剣に考えてくれない場合は、転職していいと思っている」といった内容を「サラッと」語る人もいたといいます。

「企業側が駐在員やそのパートナーのキャリア形成について見方を変えていかないと、優秀な人材は出て行ってしまうということを、企業にも伝えていかないといけないと思った」と話します。

関さんは「この結果を説明したときに『パートナーのキャリアを考えるなら、単身赴任で』という結論にもなりかねない」と危惧します。

今回の調査では、単身赴任を選んだ人に、その選択をどう考えているかも聞きました。

すると、約4割が「本当は帯同を希望していた」と回答。関さんは、「『単身赴任でいい』という話で終わらせるのではなく、これからの社会をよりよい方向に変えて行くには『ファミリーキャリア』の考え方こそが必要だと言うことを伝えていくべきだと感じた」と話します。

この調査内容は今後、Career Cafe ConnectやCAREER MARKが企業向けセミナーなどでの講演会で伝えていくといいます。

小橋さんは「共働きが当たり前になり、駐在に出したいと企業側が考える人材は、そもそもダブルインカムで人生を過ごしていくことを前提に考えている。再就職準備やキャリア面談のサービスなど、パートナーのキャリア支援の具体的な提案もしたいが、一方で『まずは状況を理解してもらいたい』という声も大きい。時代が変わっているということを、ファクトと共に伝えたい」と話します。

関さんも「同行した先の国によって、働ける環境を整えるための事情はもちろん違う。しかし少なくとも、同行するパートナーが働く選択肢を最初からなくすべきではない」と話します。

「企業側がこれから駐在を打診するような若い世代は、いままで以上に共働きが当たり前になっている世代。その認知をしてもらい、彼らが自分で納得した選択ができるように、一緒に策を考えていくことが大事だと思います」

1/4枚