話題

占領軍兵士と日本人女性の間に生まれた「GIベビー」戦後どう生きた

話題

「GIベビー」という言葉を聞いたことがありますか。戦後、占領軍の兵士と日本人女性の間に生まれた子どもたちのことです。父が母子を残して帰国してしまい、苦しい生活を強いられたケースも多かったといいます。戦後80年を迎えた今夏、GIベビーとして育った男性が、初めて大勢の人の前で自らの体験を語りました。

GIベビーとして生まれ育った神奈川県在住の青木ロバァトさん(77)。今夏、横浜市で約200人の市民を前に初めて自身の体験を語りました。

戦後80年を機に横浜都市発展記念館が企画した特別展でGIベビーに関する展示が行われたことを機に、関連行事として青木さんの講演会が行われました。講演は、記念館の主任調査研究員でGIベビーについて研究している西村健さんと青木さんが対談する形で行われました。

西村さんによると、多くの占領軍の兵士が駐留していた横浜では、占領軍の兵士と日本人女性との間に多くの子どもが生まれました。

望まれない妊娠の末に生まれ街中に捨てられたり、兵士が母子を残して帰国してしまったことで困窮した生活に追い込まれたりしたといいます。厚生省が1952年に実施した調査によると、当時全国に「混血児」が約3千人いて、うち約1千人が神奈川在住でした。ただ、この数字の信頼性には疑義があるそうです。

青木さんは1948年、米軍の下士官であった父と茨城県出身の母の間に生まれました。幼少期を神奈川県の葉山で過ごしたのち、横浜市内に引っ越しました。7歳のころ、「突然おやじが消えた」と振り返ります。父は妻子を残して帰国してしまったのです。母と青木さんと妹の3人での暮らしが始まりました。

「おやじがいなくなって最初に気がついたことは、それまでは周りの人がおやじを怖がっていたこと。よその人が僕をかわいがってくれたのはそのためだったんだと。おやじがいなくなったとたん、手のひらを返すようにしょっちゅういじめられました」

「妹を連れて歩いているだけでつばをかけられたり、石を投げられたりした」

青木さんは自身を「かたきの子」と表現します。戦後間もない当時、GIベビーに対する社会的な偏見は現代社会では想像もつかないほど強かったといいます。戦争で敵国だった米兵の子どもだったため、たくさんのつらい思いをしました。「敵国の子というイメージでいじめられたんだと思います」

小学校に入ってからも「まわりにアフリカ系のハーフっていなかったんで、めちゃくちゃ指さされた。よくいじめられました」

「ゴー・ホーム」(国に帰れ)と言われたこともあったといいます。「ゴー・ホームって言われても。僕は日本人だから」

そうした差別的な言動を投げつけるのは、子どもよりむしろ大人だっといいます。「大人がやるんです。そして子どもも一緒になってやる。悔しくて泣いて帰ると今度はおふくろが泣くので、我慢した」

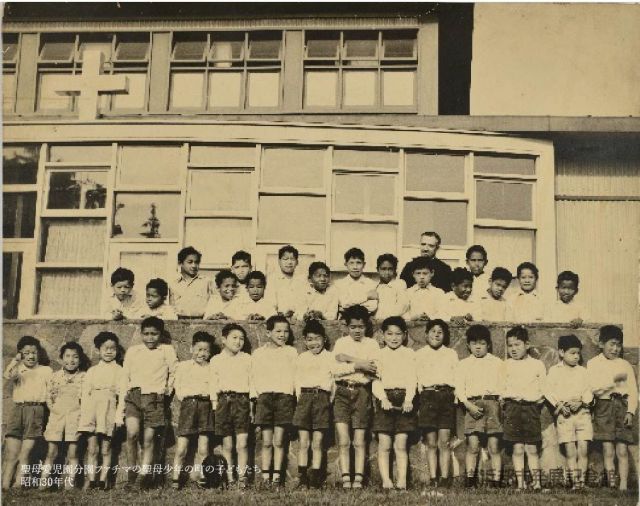

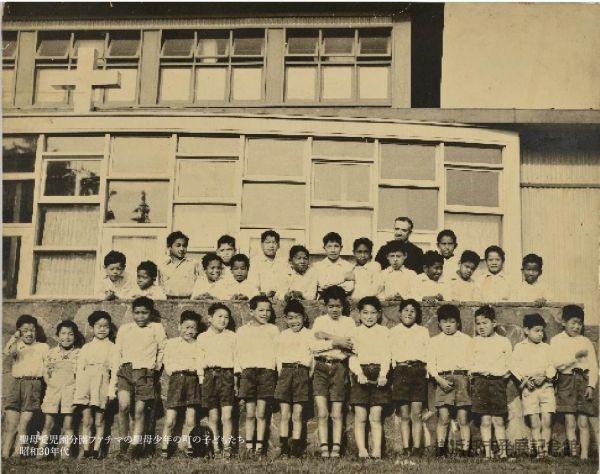

母親はバーで働いて生計を立てていましたが生活は厳しく、青木さんは1957年、県中部に建設されたカトリック系の児童養護施設・聖母愛児園分園の「ファチマ聖母少年の町」に預けられました。施設には多くのGIベビーの少年が預けられ、「ボーイズタウン」とも呼ばれました。

ファチマ聖母少年の町は1955年に建設されましたが、アフリカ系アメリカ人と日本人女性の間に生まれた子どもが多かったことから、「黒人の町になってしまう」と建設に地元で反対運動が起こりました。施設ができてからも、地元の反対で子どもたちは近くの学校に通うことができず、バスで1時間かけて横浜の学校に通っていたそうです。

ボーイズタウンに行くと、自身と同じ境遇の子どもたちがたくさんいました。「あー、仲間がいるっていうのが第一印象。施設の中にもいじめはあったが、逃げ出すわけにはいかなかった」

ボーイズタウンでは二段ベッドで寝起きし、規則正しい生活を送りました。米軍の寄付もあり、栄養状態は格段に改善され、「体も大きくなってけんかも負けなくなった」。

野球やロデオ大会も開かれ、米軍による「パーティー」がよく開かれ、復活祭やクリスマスなどの行事もありました。

あるとき、米軍が施設の中に当時は珍しかったプールを作ってくれました。青木さんは仲間とプールに入り浸り、「教える人はいなかったけどぐんぐんうまくなった」。恩師と呼べる先生にも出会いました。

楽しい生活の中にも「別れ」がありました。当時、施設に入っている少年たちを、米軍の兵士が養子に迎えることが行われていました。そこでもある種の「差」を感じる場面があったといいます。「ヨーロッパ系のハーフがもらわれていく。どういうわけかアフリカ系のハーフが残っていく」

青木さんにも養子に行く話がありましたが、母の反対で実現には至りませんでした。「妹を養子に出しているので、僕だけは持って行かれたくないと思っていたのかもしれない」

ボーイズタウンで過ごした仲間は、今でも心の支えだといいます。「家族より絆が深かったと思う」

中学を卒業後、車体工場に就職しました。福島からの集団就職組と野球を通じて打ち解けましたが、やがて退職し、それから仕事を十数回変わったそうです。「要するに差別されちゃうんですよ、普通の人と違うから。それでいやになっちゃう。いつまで経っても僕は『かたきの子』なんだなあと。でも仕事をしなけりゃ生きていかれない」。

ボーイズタウンで共に育った仲間にも、その後に辛い人生を送った人も多かったそうです。「一生懸命頑張っても周りが受け止めてくれない。仲間に入れてもらえない。心がどんどん壊れてしまった人もいた。環境がそうさせた。悪い方向に行ってしまった子もいました」

つらい思いをする中で、アメリカに移住することも考えたといいますが、「負けたような感じがするじゃないですか。いてやろうじゃないか、逃げないよ、と」

青木さんはつらい思いをしながらも、日本社会で生きることを選びました。タクシーの運転手として長年働き、子どもも2人もうけました。「僕は日本人なんですよ。税金も払っています。かたきはかたきでしょうがないけれど、でも違うでしょ、僕じゃないでしょ、と思う」

これまで、横浜の歴史を調べる博物館の調査に応じたり、マスコミの取材を受けたりしたことはありましたが、大勢の前で自身の体験を話すのは初めてだったそうです。

「人前で話すことなんてない。この日が来るのが怖かったくらい」。それでも講演を引き受けたのは、使命感からだといいます。

「ボーイズタウンの存在はほとんど知られていない。このままではボーイズタウンのことが忘れられてしまう。ボーイズタウンのことを語り継いでいくのが自分の仕事だと思ったのです」

様々な困難に直面しながらも、青木さん自身は寛容の精神を貫いてきたそうです。「めちゃくちゃいじめられた。いじめられるとすごくつらいけれど、(いじめを受けた人は誰しもを)いじめなくなっちゃうのよ。絶対に人をいじめない。相手の気持ちを考えるようになったら穏やかになってくる」

「一番いけないのは戦争。戦争がなかったら生まれてきていないけど、戦争は絶対だめ。戦争なんかやらないでみんなが仲良くしているのが一番良い」

1/4枚