ARTICLE

本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業

(厚生労働省補助事業)として実施しています

(実施主体:朝日新聞社)

広告特集 企画・制作

朝日新聞社メディア事業本部

もしも、あなたやあなたの大切な人が、言葉を発することができなくなってしまったら……。

「失語症」とは、脳機能に障害が起き、言葉でのコミュニケーションが困難になる状態のことです。脳卒中や脳外傷、脳炎など、さまざまな脳へのダメージが原因となるため、突然言葉を失ってしまう可能性は誰にでもあります。失語症をはじめ、コミュニケーションに困難さのある様々な人たちを支援する言語聴覚士で、北里大学医療衛生学部講師を務める市川勝さんは、失語症者向け意思疎通支援者の養成に取り組んでいます。失語症の人たちのコミュニケーションを支え保障することがなぜ大切なのか、伺いました。

市川勝(いちかわ まさる)さん

1978年、千葉県生まれ。言語聴覚士。2002年より神奈川県相模原市のリハビリテーション病院で、脳卒中後遺症や神経難病者への言語聴覚療法などに従事。2020年から、北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科言語聴覚療法学専攻で講師をつとめる。神奈川県の失語症者向け意思疎通支援者養成のコーディネートを担当。

市川さんによると、失語症とは後天的な脳の機能障害により、「話す」「聞く」「読む」「書く」こと全般に支障がある状態を指します。「失語」という言葉の響きから、まったく話すことができない状態をイメージしがちですが、そういった人だけではありません。脳の損傷部位によっても、症状が変わるそうです。

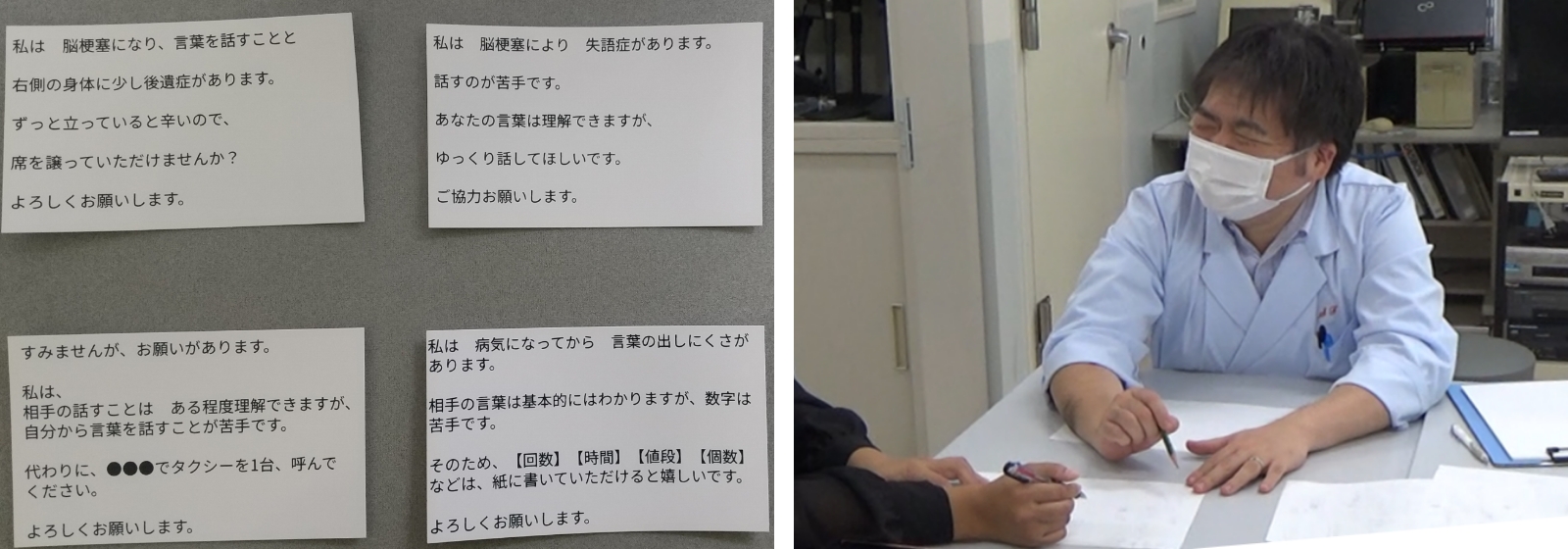

身体運動にも関係している前頭葉を損傷した場合、手足に麻痺(まひ)などが残ることも多く、言葉数は少なくなり、抑揚の乏しいたどたどしい話し方になります。しかし、側頭葉が傷つき失語症となった場合、身体の麻痺が軽いことが多いため見た目からは支援の必要性がわかりにくい上、流暢(りゅうちょう)に言葉を発することはできますが、実際には意味がつながらず会話が成立しにくいといった症状の表れ方をします。ほかにも「耳は聞こえているのに、聞いた言葉の意味が理解できない」「見た文字や文章の意味がわからない」「言葉を言い間違ってしまう」など、症状には個人差が大きいため、意思疎通支援のニーズもそれぞれ異なり、適したコミュニケーション手段も変わっていくという特徴があります。

市川さんが医療福祉、言語聴覚士の道を選んだのは、大学時代に参加した高齢者施設でのボランティア体験がきっかけでした。図書館でたまたま見かけたポスターが募集していた老人ホームで開かれる運動会ボランティアに参加、入居者とペアを組み「風船バレー」(椅子に座って風船を手で打ち返し合うゲーム)に出場することになりました。

「今、思えば失語症状が前面に出ている認知症の方だったのだと思います。何を言っているのかよくわらず、こちらの言葉も伝わっているのかわからないという状況に初めて出会い、当惑しました」。ジェスチャーなどを使って意思疎通を図る施設スタッフの力も借りながら、文字通り手探りでコミュニケーションとりながら試合に挑むと、あれよあれよという間に優勝してしまいました。

ボランティア最終日。ペアを組んだおじいさんから「ありがとう」と一言だけ、書いたメッセージをもらいました。おそらく文字を書くのも難しかった方の言葉は、19歳の市川さんにとって忘れられない記憶になりました。「なぜ伝わらないのだろう」と思いながら、懸命に意思疎通を試みた熱意は、伝わっていたのです。

この出会いから、福祉や医療の領域には介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士といった、さまざまな職種があることを知りました。その中で自分が関心を持ったコミュニケーション支援に最も近いと考えて、1997年に国家資格になったばかりの言語聴覚士を目指すことにしました。

1年以上かけて両親と話し合いを重ね、大学から言語聴覚士の養成校に籍を移し、自身の思いをかなえました。資格取得後は、神奈川県相模原市内のリハビリテーション病院に勤務し経験を重ね、3年前からは北里大学で言語聴覚士を目指す学生たちの指導にあたる一方、神奈川県言語聴覚士会の意思疎通支援事業担当として、県内の支援者養成や事業運営のコーディネートも担っています。

現在、治療やリハビリを通して失語症が完全に回復し、発症前と変わらない状態になることは難しいと考えられています。当たり前に使ってきた言葉を、ある日突然使えなくなったら、何としても元の状態に戻りたいと願うのは不思議なことではありません。そのため失語症とともに生きていくと決めること、その事実を受け入れることは本人にとって、とても難しいことになります。

20年あまり失語症者をはじめとした意思疎通の支援に関わってきた市川さんが、最も印象に残っているのは、外来で担当していた失語症のある方がリハビリからの「卒業」を宣言した時だった、と振り返ります。2年4カ月間、懸命にリハビリに励んだその方は「リハビリはもうおしまい。これからは自分の道を歩いていきたい」と自らの意思と市川さんへの感謝の気持ちを伝えてくれたそうです。言語聴覚士として活動を始めて5年目の頃、「こんな風に言ってもらえたのは初めてでした。ご自身で納得できるゴールを達成し、新たな一歩を踏み出すお手伝いが、ようやくできたと思いました」

「意思疎通支援とは、意思決定支援なんです」と市川さんは強調します。リハビリで支援者が当事者といつまでも併走することは制度的にも難しい。リハビリすること自体が目的になったり、本人の意思を尊重せずに周囲が終了を決めたりする本末転倒なことも時に起きてしまいます。日本が批准している障害者権利条約にも、障害のある人自身による自己決定の重要性が謳(うた)われています。本人とのコミュニケーションが難しいからこそ、当事者が理解できるように伝え、自身で決められるようサポートし、その意思を周囲の人に正しく伝えることが意思疎通支援者に求められます。

「病気や障害とともに、もう一度自分自身の人生を歩むことをご自身で決断する。そこに至るのは難しいことですが、ご本人がそう思えることこそ、私たちが目指しているところでもあります」

市川さんの研究テーマのひとつが、こうした意思決定支援の方法論です。英国で開発されたカードを使ったコミュニケーション支援ツール「Talking Mats(トーキング・マット)」の日本語版を制作し、医療や支援の現場での活用を研究しています。「今後どういった生活をしたいか」「どんなことを大事にしたいか」といったテーマを設定し、言葉でのコミュニケーションが難しい認知症や失語症のある方自身に、自分の意思を反映した絵カードをマットの上に置いてもらいながら、本人の思いに耳を傾け、共有します。

例えば、下の写真の例では自宅に閉じこもりがちの方に対して、「いえのそと」で行う様々な活動について「やってみたい」「どちらともいえない」「やりたくない」という三つの尺度でご本人の思いを伺ってみました。その結果、【外食】【買い物】【友達に会う】【美容院】などのカードを「やってみたい」のところに置きました。これをきっかけに、ご本人が以前好きだったこと、本当はやりたいけれど諦(あきら)めていたこと、などご本人の思いを共有することができました。

失語症者向けの意思疎通支援者になるためには、都道府県で実施する養成研修を受講する必要があります。実践を重視したカリキュラムの中には、失語症状のある方と一緒に買い物に出かけて、当事者の要望を聞き出すといった実習もあり、本人の意思決定を支援する方法を学んでいくそうです。(支援者養成の仕組みなどは、こちらの記事も)

失語症者にかかわる意思疎通支援者を志望する人は、家族や知人に当事者がいる場合が多く、仕事や子育てを終えた世代が中心になって支えているのが現状です。今後は、より失語症についての理解を深めてもらい、できるだけ幅広い年齢の人に関わってほしいと市川さんは願っています。失語症に苦しむ若い人もおり、世代が近い方が流行や趣味など、共通の記憶や話題があるため、よりコミュニケーションを取りやすいメリットがあるといいます。意思疎通支援者が多様であることは、失語症者のニーズをより満たす支援の提供にもつながります。それは、コミュニケーションに困難がある人も当たり前に、その人自身による意思決定を尊重される社会を目指す上で欠かせないことです。

最後に、意思疎通支援に興味のある方に向けて、メッセージをいただきました。

「失語症者向け意思疎通支援では、身ぶりや絵、記号など言葉以外のコミュニケーション方法を積極的に使います。あるいは、ゆっくり話す、わかりやすい言葉を選ぶといった配慮も大事です。どうすれば相手に伝わりやすいかを常に考える経験は、ユニバーサルなコミュニケーションスキルの向上にも役立つかもしれません。

また、コミュニケーションの語源には、ラテン語で『わかちあう』という意味があります。うれしい出来事があったときに他者とそれを共有し、わかちあうことで、喜びはさらに大きくなる。そんなコミュニケーションの本質に、関わりたいと思う人が少しでも増えて欲しいですね」

本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業

(厚生労働省補助事業)として実施しています

(実施主体:朝日新聞社)