WORLD

外国ルーツの子の〝夏休みの宿題教室〟 読書感想文に見える〝思い〟

夏休みにつきものの、学校の「宿題」。どんなものが出ましたか? ドリルや絵日記、読書感想文、自由研究……。親もネタ出しから、丸付けまで、総力を上げた〝お手伝い〟が求められることも。そんななか、日本に来た海外出身の子どもたちはどんな夏休みを過ごしているのでしょうか。日本語にまだ慣れていないと宿題はどうするのでしょうか。「夏休みの宿題教室」を訪ねました。

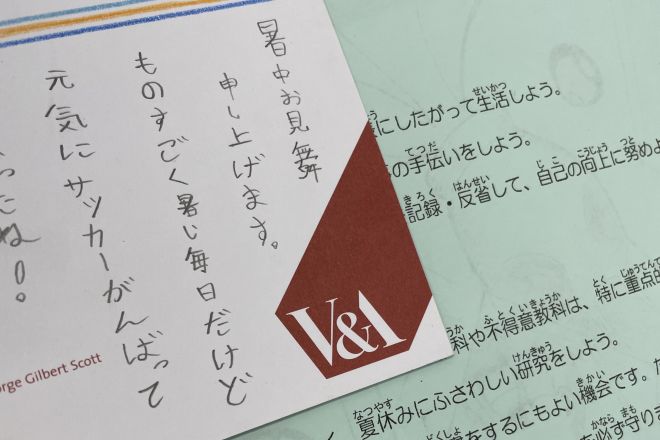

「暑中お見舞い申し上げます」

はがきに縦書きの日本語で書いていたのはペルー出身の中学1年生の男の子です。

国語の宿題の「暑中見舞いを書く」に取り組んでいました。親族は皆ペルーにいるため、宛先は〝自分〟で、「暑いけどサッカーがんばってえらかったね!」と見本を見ながら書きました。

「ペルーに暑中見舞いの文化ってあるのかしら。difícil(むずかしい)よね」と日本人ボランティアが、スマホの音声翻訳を使ってスペイン語で内容を説明します。

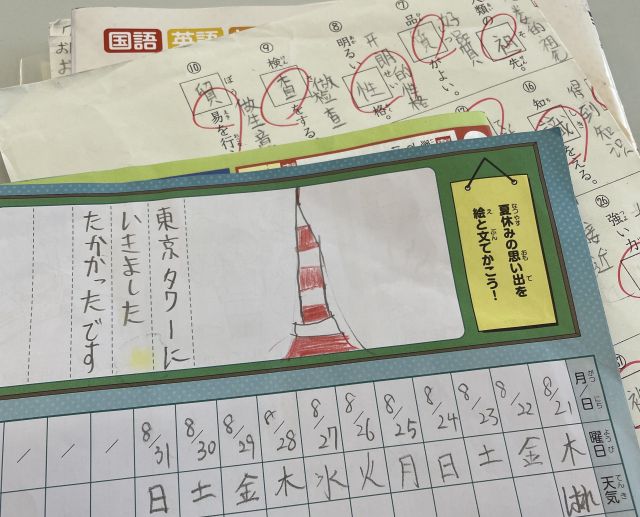

隣の教室では、中国から日本に来たばかりの小学校1年生の女の子が、ボランティアのスタッフと夏休みを振り返りながら「まんがをよんだ」「パソコンを見た」と夏休みの一行日記を書いていました。

訪ねたのは、横浜市鶴見区にある「国際交流ラウンジ」で開かれた「夏休み宿題教室」です。

夏休みも終わりに近づいた8月18日からの4日間、鶴見区に住む「外国につながる小中学生」を対象に開いた教室です。

学校によっては夏休みの補習を独自で開いているそうですが、日本語にまだ慣れていない子どもたちの参加のハードルは高く、ラウンジの宿題教室には50人ほどの多様な国籍の子どもたちが連日、学校から出された宿題を手に、最後の追い込みに集まりました。

手伝ったのは近隣の高校生や日本語教師などを目指す大学生、そして退職した元教員といったボランティアたち。ボランティアが単位になる学校もあり、手伝いの希望者は子ども以上に集まりました。

語学や得意科目と照らし合わせながら子どもと〝マッチング〟して、ほぼマンツーマンで指導ができたとのことです。

鶴見区は臨海工業都市として発展し、南米から来日した日系人などがたくさん移住し、過去20年で外国人の住民数は約2倍になりました。

住民の20人に1人が外国人で、その中心となっているのはコンビニや飲食店、企業などで働く若年層や子育て世帯です。

親に呼び寄せられた児童生徒の数も横浜市内でも最多となっています。

生まれ育った国や、友人・祖父母たちと離れてやってきた子どもたち。「なかには『ディズニーランドに行くだけ』とうそをついて連れてこられた子もいます。来日を望んでいなかった子も親の仕事の都合で来日せざるを得ませんでした」と、ラウンジの小林広子館長は言います。

鶴見区は早くから「多文化共生のまちづくり」を掲げて、慣れ親しんだ言葉や文化と異なる場所で育つことになった子どもたちの学習を日常的に支援してきました。〝鶴見の子ども〟との意味を込めて「TーKids」と呼び、夏休みの宿題教室もその一環で実施しています。

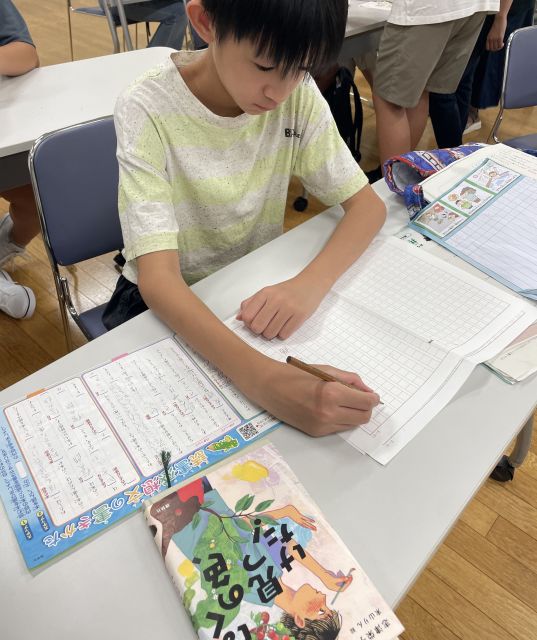

教室を見渡すと、小学校5年生の揚鴻宇(ヤンホンユ)さんが、読書感想文の原稿用紙を前に固まっていました。

課題図書の中から選んで、自ら本屋で買ったという「ぼくの色、見つけた!」(講談社)を読んできていました。

この本は、「色覚障がい」を持つ少年が主人公。人と見え方が違うために、似顔絵でくちびるを茶色に塗ったことを同級生にバカにされ、それから自分の見え方を隠して生活するようになります。物語では自分の見え方に寄り添ってくれる先生に出会い、「自分の世界の見え方の特別さ」に気づくのです。

揚さんはこの本をすぐに読み切ったと言います。では、なぜ原稿用紙を前に固まっていたのかというと、「本を読むのは好き。だけど、文章を書くのは難しい」とのこと。

本を読んだ感想を記者が尋ねると、うつむき加減で小さく何かを話しました。聞きとれず、記者が聞き返すと、少し戸惑った顔で、別の話で取り繕いました。

のちほど、取材で回していた録音を聞き返すと、揚さんは「もう一度、言ってください」と記者の質問を聞き返していたのだとわかり、記者は猛烈に反省しました。

揚さんは「自分と同じ体験」だとして、本の中のこんなセリフを書き出していました。

「こまっていることって、人によってちがうし、目に見えることも見えないこともあるのよね」

見た目ではわからない「こまりごと」を飲み込みながら、日々、がんばっている子どもたちの思いに触れた気がしました。

大人から見ると、子どもたちはまるでスポンジのように語学をすばやく習得しているように思えます。宿題教室に通う子どもたちの中にも、学校で使う日本語をコミュニケーションを通して覚えていて、会話が問題なく成り立っている子もいました。しかし、ボランティアのコーディネーター・工藤文子さんは「そういう子ほど心配なんです」と話します。

母語も日本語も中途半端になってしまう「ダブルリミテッド」という状況が問題視されています。コミュニケーションはできても、学習するための言語理解が不十分だと、学力の基礎が固められず、論理的な思考やその後の知識の習得に支障が出てしまうことがあるそうです。

文部科学省の調査によると、公立の小中高校などに在籍する日本語指導が必要な児童生徒は、2023年度は計6万9123人で過去最多を更新しました。

ですが、日本語指導が必要な高校生の中退率は8.5%。高校生の平均である1.1%を大きく上回っています。大学などへの進学率も、高校生平均75.0%に対して46.6%と高くなっています。

小林館長は「学校に入学する時点で日本語ができている子どもたちに比べて、どうしても不利になってしまう」と言います。「でも日本に来た子たちの多くは、これからも日本で暮らしていく子です。未来を担っていく人材として支援していくのが大事だと思います」と話しました。

工藤さんも夫の海外駐在が長かったため、各国で学校に通った娘が学習に苦労したと振り返ります。「社会人になるのに、ほかの人よりも時間はかかりました。でも、時間をかけて勉強して複数の言語と文化を習得し、今は働くことができるようになっています」と、さまざまな国から来た日本の子どもたちへ期待も込めます。

宿題教室の卒業生たちは、今、教員や市役所職員など、さまざまなところで活躍しているそうです。

1/16枚