ARTICLE

本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業

(厚生労働省補助事業)として実施しています

(実施主体:朝日新聞社)

広告特集 企画・制作

朝日新聞社メディア事業本部

人によって見え方が大きく異なる「弱視」(ロービジョン)という視覚障害。外見からは判断できないため、本人の困りごとが、周囲の人に理解されにくい側面があります。弱視者でもある愛知教育大学特別支援教育講座准教授の相羽大輔さんに、見えづらい子どもたちへの教育支援や、障害のある人とない人の関係のつくり方についてお聞きしました。

相羽大輔(あいば・だいすけ)さん

1981年生まれ、東京都出身。眼球皮膚白皮症「アルビノ」(国指定難病)の当事者で、先天性の弱視。研究分野は障害科学、教育心理学など。障害開示の研究や福祉教育にも取り組んでいる。

生まれつき体の色素が少なく、肌や髪が白い相羽さん。現在は大学で教えるかたわら、視覚障害児・者の教育相談や弱視学級の支援、障害学生支援などにも携わっています。

相羽さんが力を注ぐ研究テーマのひとつが、「障害開示」です。自分の障害を言葉で周囲に伝えることですが、じつはとても難しい問題です。このテーマに関心を抱いたのは、大学時代の体験がきっかけだったそうです。

友人たちとテーマパークに遊びに行ったときのこと。会場で人気のイベントが始まると、みんな一斉にそちらへ向かってしまいました。周囲がよく見えない相羽さんは取り残された格好に。しばらくして「悪い、悪い」と戻ってきましたが、寂しい思いは隠して平気なように振る舞いました。

その時、友人の一人からこう言われたそうです。「大輔は悲しいこと、しんどいことがあっても周囲に言わないよね。友だちとしてそれは寂しい」。相羽さんは障害の有無にかかわらず、誰とでも親しくなれると自負してきましたが、「自分のつらさや苦しみは、話してもどうせ理解してもらえない」と決めつけていた気持ちに、その時初めて気づいたと話します。

「高校時代から、障害のある人、障害のない人の交流イベントを行ってきましたが、『双方の橋渡しは簡単ではない』とも痛感していました。でも、思いをうまく伝えられない心のバリアが存在するなら、それを取り払う仕事がしたいと進路も定まりました」

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックでは、誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」の推進が掲げられました。「自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと」(「ユニバーサルデザイン2020行動計画」から)といった考え方が、障害者支援においてはもっとも重要だと相羽さんは訴えます。

「障害者と健常者が、接する機会は決して多くはありません。そのため、いざ関わる場面に遭遇すると、戸惑いが生じます。街で困っている障害者を見かけても、声のかけ方がわからず、行動に移せない人は少なくないでしょう。実は、障害のある人も健常者と同じように、自分からサポートを求めることに、ためらいや不安を感じているのです」

また、双方の「思い込み」も大きく影響します。障害者側は「話してもわかってもらえない」、健常者側は「手を差し伸べたら逆に迷惑をかけてしまうかも」といった感情を抱きがちだと指摘します。

「お互いを知らないが故の戸惑いであり、思い込みです。これがすれ違いを招き、心のバリアと化していきます。理解し合い、歩み寄る姿勢の大切さを、もっと社会全体で示していかなければなりません。特に、教育現場では急がれます」

相手とのすれ違いをなくしていくためにも、自身の障害をどう伝えていくかが重要になります。研究を進めるにあたって、相羽さんが着目したのは心理学における「自己開示(self-disclosure)」の先行知見です。すでに他者と信頼関係を築くテクニックなどが得られており、障害開示の研究にも応用できるのではないかと考えました。

「最初に調査や実験で明らかになったのは、開示条件の違いが支援意識に及ぼす影響です。障害によってできない・困難なことを伝えるよりも、少しでもできることを相手に伝えるほうが、ポジティブな対人評価につながることがわかりました」

一方、「弱視や発達障害といったインビジブル(障害の状況が外見ではわかりにくい)な障害ほど、自分からオープンにするのは特に勇気を要します。その心理的なストレスは小さくないですが、それでも僕は、対人関係を良好に保ち適切な理解や支援を得るうえで、障害開示の効果は大きいと考えています」と相羽さん。また、障害開示は、最近では合理的配慮を提供してもらうための前提条件になることが障害者差別解消法で記されており、「障害者にとっては自立に不可欠なコミュケーションスキルとして、より一層重要になってきたと考えています」と指摘します。

さらに障害の自己理解についての調査も並行して進めているそうです。相手に自分の障害を伝えるためには、まずは自分の障害を理解したうえで、求めるサポートを整理する必要があるからです。「見えにくい」という自己理解がどのように発達していくのか、小学生から大学生までを対象に調査しています。

「小学校低学年だと、そもそも『視力』という概念を教わっていません。見えにくい子どもたちを指導するためには、学校の先生が発達に沿った自己理解の水準を把握しておく必要があります。その助けになるような『年代に応じた特別支援教育プログラム』づくりにも取り組んでいます」

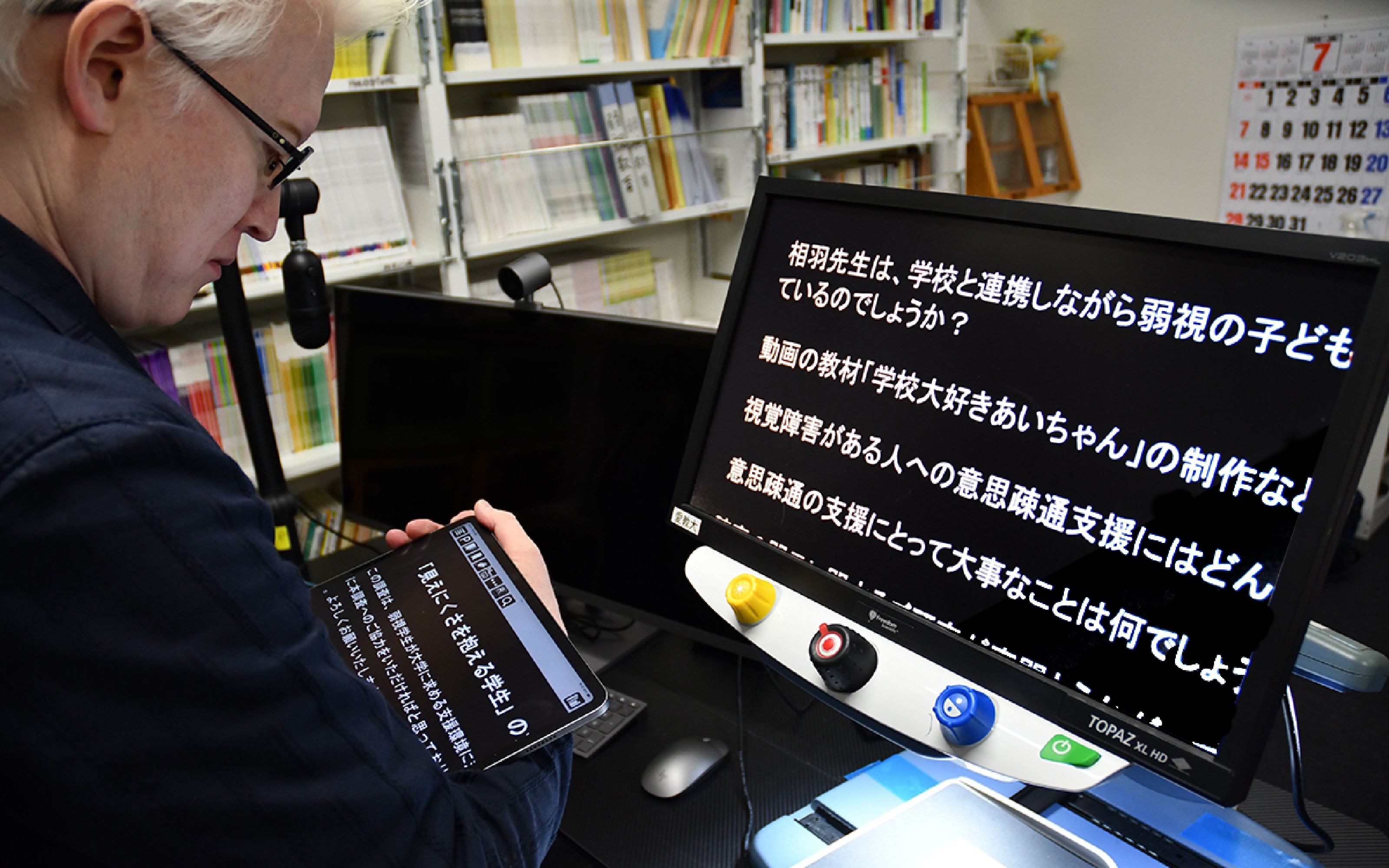

You Tubeで公開されている「学校大好き あいちゃん」は、特別支援学級の先生たちの要望を受けて、相羽研究室が制作したデジタルコミックタイプの教材です。主人公は、弱視の小学生。登校から授業、放課後などで起こりやすい困りごとが描かれています

弱視児童の多くは、黒板や教科書の文字を見るのに支障をきたします。実際どんな風に見えているのかを映像でわかりやすく示し、学習場面では単眼鏡や拡大読書器、書見台、タブレット端末などの活用を紹介しています。

「こだわったのは遊びのシーンです。ジャンケンでは全員が何を出したのかを言葉にする、ドッジボールではボールを投げる前に声をかければ、見えにくい友だちとも一緒に楽しめるよ、という方法を紹介しています。また、海外の教材では描かれることが多いけれど、日本では避けられがちな弱視を理由に仲間外れにされるようなシーンもあえて入れています。そのような場面に出会ったとき、どうしたらうまく周囲と遊べるのかを描くことも大切だからです。これらのように、弱視の特性や配慮、支援のポイントを生活場面に合わせてリアルに伝えることを意識しました」

NPO法人『Inclusive Fellowship Promotion(IFP)』を主宰するなど、障害のある人とない人をつなぐさまざまな活動にも取り組んでいる相羽さん。障害がある人へのコミュニケーション支援の心構えについて尋ねると、「気負わなくていいのでは?」という言葉が返ってきました。

「IFPで提唱しているのは、『カジュアルサポート』という考え方です。気軽な、気楽なという意味のとおり、ちょっとした支援です。落としたものを拾ってあげる、代わりに食券を買ってあげるといったレベルで、誰でも負担をかけずにできる支援は、身の回りにたくさんあります」

たとえば視覚障害への支援ニーズといえば読み書き、移動がまずあがりますが、「当事者としてはそれだけではなく、友達を作りたい、自分のことを理解してほしいといったニーズも同じように重要なのです。これは専門技術がなくてもできる部分もあります。障害のある人とない人がつながっていくことが大切だと思っているので、そのためのイベントやコミュニティーづくりにも力をいれています」

支援のための第一歩となるカジュアルサポート。まずは気軽にできることから始めてみませんか。

本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業

(厚生労働省補助事業)として実施しています

(実施主体:朝日新聞社)