ARTICLE

本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業

(厚生労働省補助事業)として実施しています

(実施主体:朝日新聞社)

広告特集 企画・制作

朝日新聞社メディア事業本部

滋賀県大津市の琵琶湖病院には、全国的にも数少ない聴覚障害者専門外来があります。自身も聴覚障害がある精神科医の藤田保さんを中心に1993年に開設し、手話通訳士の資格を持つ精神保健福祉士の山中一紗さんら専任スタッフを配置し、精神科・内科の診察をしています。聞こえない人たちへの医療へのアクセスをどう保障するか、困難を抱えた方への意思疎通を支える重要性について、おふたりに伺いました。

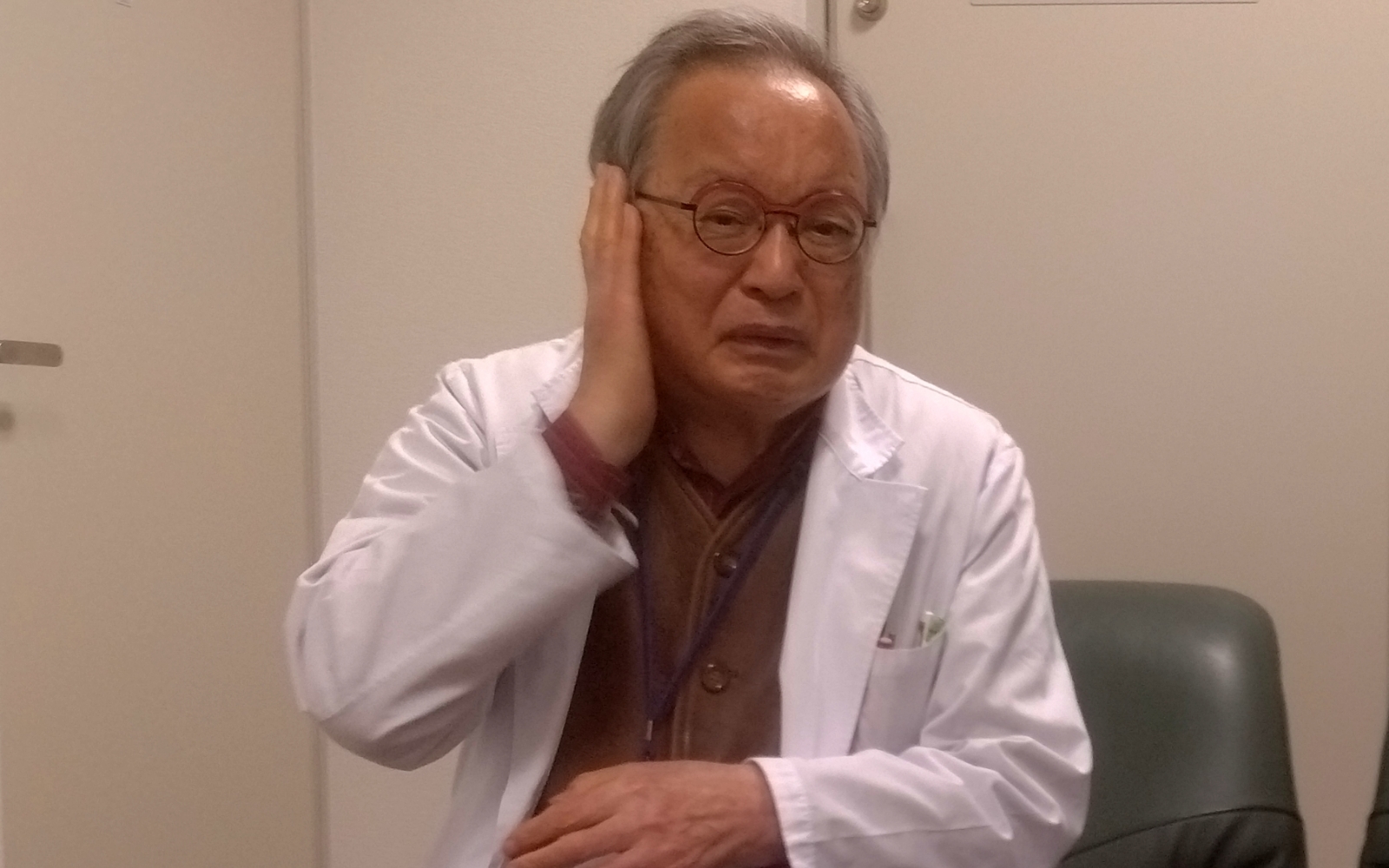

藤田保(ふじた たもつ)さん 精神科医

1948年、広島県生まれ。京都府立医科大学医学部卒業後、同大学附属病院に勤務。1977年に聴神経腫瘍(しゅよう)のため聴力を失う。1978年から琵琶湖病院に勤務し、1993年から聴覚障害者専門外来を担当。

山中一紗(やまなか かずさ)さん 精神保健福祉士

1984年、大阪府生まれ。大学卒業後、演劇活動をする中で手話と出会い、2013年に手話通訳士の資格を取得。障害者団体のスタッフや自治体のケースワーカーを経て、2017年から琵琶湖病院医療福祉地域相談室に勤務、聴覚障害者外来も担当する。

受付から、診察、治療、会計まで、医療の現場では、どの場面でも基本的には、聴こえることが前提とされています。聴覚障害者にとっては、受付番号や名前で呼ばれても気づかない、診察室で医師に自分の症状をうまく伝えられない、医師の説明がよくわからない……といったことが起こる場合があります。

「聴覚に障害を持つ方たちから『病気が重くならないと病院へは行きたくない』といった声をよく聞きました」と、自身も29歳で失聴した藤田医師は振り返ります。そうした課題を解決するため、欧米での取り組みも参考に1993年、聴覚障害者専門の外来を勤務していた琵琶湖病院に開設しました。全国的にも先がけとなる取り組みでした。

開設から30年。現在は藤田医師以下、外来・入院担当の看護師、手話通訳士、相談室、事務所など10人ほどのチームで、関連のサテライトクリニックと併せ週3回、完全予約制で運営され、年間延べ800人ほどが利用しているそうです。音量を調節できる難聴者用公衆電話や振動式の呼び出し器、簡易筆談器などを用意し、診察でも振動式体温計の導入や検査での指示を声ではなく文字やランプの光で知らせるといった配慮をしています。

「病院スタッフにとっては、手話などコミュニケーション手段を学ぶほかにも、聴覚に障害のある方の生活スタイルや考え方などを理解してもらうことが当初は大変でした」と藤田医師は振り返ります。

例えば、聴覚障害のある人が入院した際、夜中に大きな音を立てて病室のドアを閉めるといったことが起こります。「他の入院患者から苦情がきたり、問題行動と判断されたりする場合もありますが、本人は聞こえないから、大きな音が出ているということ自体わからない場合があります。まず、こうしたギャップを、埋めていくことが大事です」。そのために院内で手話講座の開催をはじめ、他部署のスタッフにも聴覚障害のある患者への対応や抱える課題を学んでもらえるような体制をとってきたそうです。

さらに藤田医師は、「聞こえなくなった時期や聞こえの程度、教育歴などによって、コミュニケーション手段はそれぞれ違います。手話ができない聴覚障害者も少なくなく、筆談や要約筆記、少し大きめの声で明確に話すなど、当事者本人が最も慣れていて、理解しやすい方法に合わせることが大事です。精神科では医師と患者との対話を中心に、診断や治療を進めていくので、とりわけ配慮する必要があります」と、一人ひとりに合わせた意思疎通支援の重要性を指摘しました。

2017年から琵琶湖病院で働く山中一紗さんは、手話通訳士の資格を持つ精神保健福祉士として、心に病を抱えた人たちの入院から退院まで様々な相談に応じています。退院後、地域でどのように生活していくか、患者や家族と考える業務もあります。しっかりと聞き取ることで、退院後の暮らしも大きく変わる、大切な仕事です。

山中さんが手話と出会ったのは、20代の時に打ち込んでいた演劇活動がきっかけでした。ろう者が主人公の作品を演出することになり、そこで手話という言語の面白さを知りました。手話サークルや大阪のろう者劇団などで約7年間活動しながら独学で手話を学び、2013年に手話通訳士の資格を取得しました。「自分の手話が通じた喜びは、外国語を学ぶ感覚と同じ。何より手話を通じて出会ったろう者の皆さんの人間的な魅力に大きな影響を受けました」と振り返ります。

手話を生かした仕事を希望して、聴覚障害者の自立支援団体のスタッフやケースワーカーとして自治体で働きながら、精神保健福祉士の資格を取り、2017年から琵琶湖病院で働いています。

山中さんが医療現場にかかわるようになって感じたのは、「聴覚障害がある人にとって診察を受けることは、私たちが英語しか通じない病院を受診したときに感じる不便や不安と同じかもしれない」ということでした。また、精神科医療特有の通訳の難しさに直面することもあります。「相手が話す内容の意味がわからない、理解できない場合、手話として通じていないのか、ご本人にしかわからない体験のことなのか、そこに細心の注意を払う必要があります」

特に他の病院でコミュニケーションがうまくとれず、聴覚障害者専門の外来ならということで受診に至る場合もあり、より丁寧な対応が求められています。

こうしたコミュケーションを重ねる中で、山中さんは「つながった」と感じる瞬間に喜びを感じるとも話します。「独特の言葉や絵で何度も何かを伝えようとする患者さんがおられました。その意味がさっぱりわかりませんでしたが、ある日ふと気づいて、『もしかして、○〇のこと?』と聞くとうなずいてくれました。ふたりの間に連帯感みたいものを感じて、とても感動したんです」と山中さん。「この言葉の意味がわかっても、ご本人が感じておられるしんどさの解消に直結するわけではありませんが、こうした『伝わった』『つながった』という小さな体験を積み重ねていくことが、第一歩になると感じています」

手話をはじめとした意思疎通支援にもっと興味を持ってもらうために、山中さんはこんなメッセージを寄せてくれました。「手話は、純粋にひとつの言語としても魅力的な世界だと思います。通じた喜び、話ができる喜びは、体験した方なら実感できると思います。また、パソコンの要約筆記のように、通訳者同士がチームで取り組み、一緒に作り上げたり伝えたりする達成感もあります。障害者の支援や福祉のために、などとあまり構えずとも、まずは楽しいことを伝えたいです。ぜひチャレンジしてほしい」

聴覚障害者と医療現場の情報保障について藤田医師は、「医療はまだまだ聞こえる人を前提にしている場面が多い。精神医療でいえば、聞こえる人を対象に作られた診断基準を、聴覚障害者にそのまま適用できるのかという大きな課題があります。また、障害者欠格条項の存在で近年まで困難であった、聴覚障害を持つ医療スタッフも少しづつ増えていることも、大変重要なことです。 どのように互いに意思の疎通をはかり、情報を保障していくか、AIやITも活用し医療現場で取り組む必要があると思います」と指摘しました。

本事業は、意思疎通支援従事者確保等事業

(厚生労働省補助事業)として実施しています

(実施主体:朝日新聞社)