話題

「外国人なんだって」学校でも〝変化〟 差別から子どもを守るには

話題

今年の夏、参院選のさなかに街頭やSNSにあふれた「日本人ファースト」や「外国人問題」といった言葉。その影響が〝意外な場所〟で出始めているのではないかと懸念されています。それは学校です。夏休みが明け、学校に戻った子どもたちに起こる変化とは。NPOが開いたイベントを取材して考えました。

夏休み明け、帰宅した小学校1年生の我が子が、夕食時に突然、こんなことを言いました。

「Aくんのお母さんって、外国人なんだって」

Aくんは保育園でも一緒でしたが、これまでにそんな話が出たことはありませんでした。

発言に悪意はないと思うものの、親としてはうろたえました。何か簡単なきっかけで、友達を差別してしまう危うさを感じたからです。とっさに「へぇ、じゃあAくんはお母さんの国のことも、日本のこともどっちもわかるんだ、すごいね!」と返しました。

でも、これでよかった・・・? もやもやとした思いが残りました。

頭には衝撃を受けた今年2月のニュースがありました。

アメリカでトランプ政権が犯罪歴のある不法移民の強制送還を掲げる中、ヒスパニック系の女子中学生が自ら命を絶ったというものです。学校ではヒスパニック系の子どもたちが同級生から「強制送還されるぞ」などのいじめを受けていたと言われています。

9月5日に、「差別から子どもたちを守る実践講座」というオンラインイベントがありました。外国にルーツがある子どもたちの教育を支援している、認定NPO法人メタノイアが〝緊急開催〟したものです。

〝緊急開催〟した理由について、メタノイアの堀田絵未理さんは「『日本人ファースト』や『違法外国人』といった言葉が公に、繰り返し語られたことで、子どもたちの目にも耳にも届きました。夏休みを終えた学校で、子どもたちがそれをまねて口にして、傷つけてしまう子がいるのではないか、と危機感を抱きました」と語りました。

イベントに登壇したのは「ハーフ・ミックス」の研究をする社会学者の下地ローレンス吉孝さんと、カナダ・トロント大学博士候補生の市川ヴィヴェカさん(社会福祉)です。

市川さんは「日本ではこれまでもルーツが外国にもある人たちが社会から『線引き』され、災害や戦争などの有事に表出しましたが、今回は、『日本人ファースト』という〝バズワード〟が、日本の空気中に漂っていた差別的な意識を爆発させました」と指摘しました。

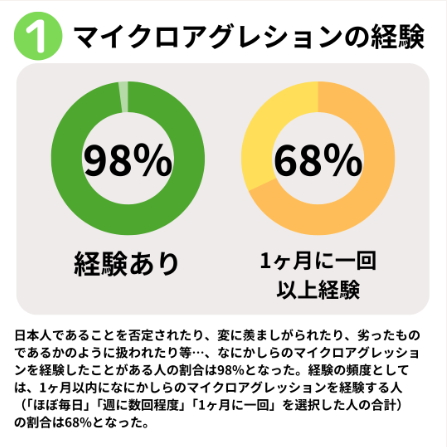

2人は昨年、複数のルーツを持つ満18歳以上を対象にした「日本における複数の民族・人種等のルーツがある人々のアンケート調査」(有効回答数448)で、〝日本に漂っている意識〟を明らかにしました。

調査では、発言者本人に悪意がない「無自覚の差別」とも言われる〝マイクロアグレッション〟を「経験した」と答えた人が、全体の98%にも上ったのです。

マイクロアグレッションは、たとえば、日本生まれで日本育ちなのに「日本語上手ですね」と言われたり、「日本人より日本人らしいですね」と言われたりするなど、褒めたりうらやむことも、日本人だと意識している人を否定し、傷つけることに含まれます。

下地さんは「一見、『ささいなこと』と思われてしまいがちですが、マイクロアグレッションは『小さい』という意味ではなく、『日常の攻撃』です。学校や職場など、日常的な社会構造から『排除』『抑圧』してしまう、重要なイシューと考えてほしい」と言います。

2人の昨年の調査では「直近1カ月以内に精神的な不調がある」と回答した割合は47.18%で、厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2022年)で示されている日本の一般的な割合9.20%の約5.1倍と、重大なものでした。

さらに18、19歳のミックスルーツの回答者にしぼると、一般の約6.6倍の61%だったのです。

市川さんは、「マイクロアグレッションを、とても傷ついた経験として小中高時代のことを語る人が多く、十数年経っても傷が生々しく残っています。だからこそ、その年齢の子どもたちに関わる大人の責任は重いと、自戒を込めて思います」と話しました。

大人社会の変化を敏感に察知する子どもたちの中で、差別があったとき、大人たちはどうしたらいいのでしょうか。

二人が強調したのは「沈黙するのは、〝中立〟ではない」ということでした。

市川さんは「力を持っている立場の大人が、笑い事として済ませたり、『NO』を示さないことは、周りの子どもに『問題ないこと』だという暗黙の了承を与えてしまいます」と話します。

市川さんは学校での対応例を紹介しました。

たとえば、休み時間に子どもたち同士で「おまえは日本人じゃないから」と発言があったのを聞いた時。

その場で介入できるなら、「今の言葉、そんなつもりがないと思っても、傷つけるかもしれないよ」と伝えます。その場で言えないなら、放課後に「どうしてそういう風に思ったのか、聞かせてくれる?」と穏やかに対話してほしいと言います。

このとき大切なのは、断罪するのではなく、大切なのは「感情にフォーカス」して受け止めること、そして質問をしながら「対話」を始めることだそうです。

言われた子に対しても「一緒に笑っていたけど、どう思っていたのか、聞かせてくれる?」と尋ねて、共に考えることを伝えます。

下地さんは「すぐに共感や理解することが難しくても、その場に一緒にいて体験し、考えようとすることが大事」と話し、「横に並んで共にいる人になるという「ウィズネス(withness)=共にある目撃者」の姿勢を提言しました。

それは大人同士の中でも使える手法です。

同僚から「あの子の親は日本人じゃないから」や「日本人家庭が優先」などの発言を見聞きした時。

市川さんは「その場で『今の気になった』『それ差別だよ』と直接言うこともできますが、まずは相手がその発言に至った感情にフォーカスしてみてください。『今の言葉、重みがあったけど、疲れている?』という風に、断罪するのではなく、寄り添う形で質問しながら対話をしてください」。

参加者からは「中学生の生徒から『外国人が優遇されているらしいので、寂しい』と言われた。人権規範をはぐくむためにどうすれば良かったか」という質問もありました。

市川さんは「人権規範は一つの対話でできるものではなく、時間がかかります。でも『寂しい』という気持ちを伝えられる関係が築けていて、対話の扉が開いていることはすてきだと思います」と答えました。

◆

子どもたちを差別から守るためにできる「5D」

・注意をそらす(Distract)

他の話題を提供したり、発言者の関心をほかにうつすことで、それ以上の傷つきを防ぐ

・助けを求める(Delegate)

自分が介入しづらい時は周囲に声をかけてみる

・後でフォローする(Delay)

言われた人に声をかける。気にかけていることを伝えることで、支えになれることもある

・記録する(Document)

その場で介入できなくても、その後のためにやりとりをメモや録画で記録する

・直接伝える(Direct)

それは差別的だと思うよと発言者に直接伝えることで、相手を傷つけていることに気づいてもらう

1/4枚